苦手意識を抱えている(科目学習への自己効力感に欠ける)場合、授業への消極的な取り組みを続けてきた結果として、これまでに学んできたことへの習熟が不十分になっているのは容易に想定されるところです。

そのまま単元を進めてしまっては、その後の学習目標をクリアしていくのは加速度的に難しくなり、問題は解決から遠のくばかりです。

実際に、授業評価アンケートの結果を見ていると、前学期/前年度に苦手意識が膨らんでいると、次の期間に指導の改善が図られ、伝達スキルや授業デザインにおける評価が向上しているにも拘らず、生徒の学力向上感だけが置いてきぼりになる(伸びない)ことも少なくありません。

2015/08/14 公開の記事をアップデートしました。

❏ テストで点数が取れていても安心はできない

仮にテストである程度の点数が取れていたとしても、「昔の貯金」(あるいは、その利息)でなんとかなっているだけで、学びの成果を新たに積み上げられていないこともあります。

ここでいう「貯金」は、知識や理解、手順への習熟といった、テストでの直接的な得点源となるものだけではありません。受験勉強などを通じて、それまでに身につけた「暗記の力(方策)」なども含まれます。

本当のところを理解していなかったとしても、記憶力を頼りに正解を覚え込んでしまえば、問題によっては(=古い学力観が更新されていない考査問題など)覚えたままを答案上に再現するだけで点数は取れます。

しかし、そうした貯金でどうにかなるのは当座だけ。学期が進むにつれて、不確かな理解の上に新しいことを学ぶ無理が続き、綻びが次第に広がっていくのは当然の帰結。どこかで対応ができなくなります。

新しい学力観の下で、効果的な学びを積み上げていくには、答えを覚えるだけでは不十分。問いを前に答えに至るまでの工程を自ら考え出したり、協働の場面で適切な行動を取ったりすることが求められます。

苦手意識が膨らみ、学びに消極的になると、こうした学習活動への関わりが薄れがち。結果的にそこで獲得すべきものが身につかず、やがて貯金も底をつき、遠からずテストの成績も下降線を辿り始めます。

❏ 学ぶ姿を見て、不安が感じられる状態なら

もし、授業アンケートへの回答を見て、「苦手」「どちらかというと苦手」、あるいは「学力や技能の向上が感じられない」を選択する生徒が増えているようなら、仮に成績に下降が見られずとも、要注意です。

学力向上感の低下、苦手意識の増大は、実際の成績低下に先行して観察されるもの。こうした「黄信号」を見逃しては手遅れになります。さらに崩れが広がらないよう、効果的な対策を着実に講じましょう。

特に2年生は、11月前後に3年次の履修科目選択に臨むはず。そのときに「授業を受けて学力や技能の向上を感じる」 という状態にしておかないと、消去法で(=その科目を必要としない)進路を選び始めてしまい、資質や志向に合った進路との出会いを遠ざけかねません。

実際の成績では、C判定まで残りわずか数十点というところに位置しており、「挑む気持ち」と「具体的な行動」さえ伴えば、志望校合格を勝ち取る可能性が十分にあるにも拘らず、簡単に志望を切り下げてしまう生徒を見かけることがあります。

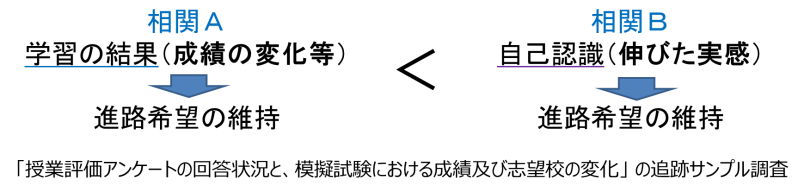

その一方で、生徒による授業評価アンケートで、「授業を受けて学力や技能の向上を実感できる」という質問に対して肯定的な答えを選んだ生徒は、より高い割合で、最後まで第一志望を変えずに難関突破に挑み続けている様子がデータから窺えます。

効果的な対策と言っても、「これをやっておけば、大丈夫」という万能薬はなく、考え得る手立てを総動員する必要があります。少なくとも、以下のアプローチは着実に組み込んで回復指導を設計しましょう。

- 学びを進める前に、そこまでの理解に欠けているところはないか、きちんと確認し、参照手段を確保させる(参照型副教材等の活用)

- それまでの学びの振り返りを通じ、「できなくなった原因」を特定、それらを解消しながら学習の調整を図る。(学習の改善)

- 単元内容を理解させることに加えて、学び方(≒基礎力)を再構築させることにも注力。不明を見つけ自力で解消。(インテイク)

- 日々の授業で、新たにできるようになったのは何か、きちんと「たな卸し」させる。(最初の答えと作り直した答えの差分=学びの成果)

まずは、苦手意識に苛まれる中、不完全になりがちだったはずの「既習単元で学んだこと」の確認と補強の進め方から考えていきましょう。

❏ 授業ごとの導入フェイズで既習内容を再整理する

新しい単元を学ぶとき、既習内容の確認(+必要があれば復習)から入るのはどんな状況でも同じでしょうが、苦手意識を既に抱えている生徒/クラスの場合、一層の注力が必要なのは言うまでもありません。

苦手意識を抱えるに至った以上、以前に学んだ単元でも、正しい学び方をしていなかった可能性があり、テストなどで「覚えている」ことが確認できても、きちんと理解していない(丸暗記)ことがあります。

理解していれば答えを考え出せる問いを示して、知識の有無に加え「活きて働いているか」を確かめるようにしましょう。答えを導く過程で、必要な知識は補充ができますし、使い方も改めて学ばせられます。

知識を補充するにしても、先生が「改めて教える」というやり方は、おそらく上手くいきません。問い掛けたら、教科書や参考書などの該当ページを開かせ、そこに書いてあることをきちんと読ませましょう。

わからないことに出会ったときに、きちんと調べ、知に編み直す練習を怠ってきたからこそ、学び方を学ばす、苦手という状態に至ったはず。自力で調べさせることで、学び方(参照型教材の使い方)にも再習熟させていくことが、その先の学びを支える土台を作ります。

読んで理解させたことは、その場で言語化させてみることが大切です。きちんと理解したかどうかも確かめられる上、生徒自身も言葉にしてみたことで、理解がより安定します。

また、この手順で確認したことは黒板に書き出し、新しい内容を学び終えるまで、「必要な前提知識」を生徒の視野に固定しておきましょう。

後編に続く

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一