生徒に新しいアイデアを出させるためには、事前に行う調べ学習が重要というのは別稿でもお伝えした通りです。そこで得た様々な情報を関連付けたり構造化したりすることで、アイデアを考える土台が整います。

本稿では、調べ学習の中で得た知識や気づきを拡張しながら、整理していくフェイズでの指導の工夫を考えてみたいと思います。

2019/11/26 公開の記事を再アップデートしました。

❏ 様々なツールを使い、思考を深め、対話を膨らませる

発想の整理や拡充を図ろうとするときに用いるツール(手法、発想法)には色々ありますが、広く知られているのはKJ法やマインドマップ、マンダラートなどでしょうか。

対話の内容を可視化/構造化するための「グラフィック・ファシリテーション(ファシグラ)」は会議などの場だけでなく、学びの場/教室でも広く用いられるようになってきました。

各地で教室を覗いていても、こうしたツールを自在に駆使している生徒の姿を見かけることも既に珍しくはありません。使い勝手の良い道具であると認識さえすれば、自分から進んでどんどん使うようになるのは、大人も子どもも同じことなのでしょう。

それぞれのツールには長所がありますので、使いこなせるツールが増えるほどに、必要に応じた使い分けも容易になります。頭の中にあるものだけに荷物にはならず、持っていても損にはなりません。

❏ 日々の教育活動の中で使わせ、使い方に習熟させる

こうしたツールの使い方を学ばせ習熟を図るには、日々の教科学習指導や進路指導など、「もともとある指導の場」を活用するのが好適です。

ツールの習得そのものを目的にわざわざ「勉強」の時間を取れる余裕はどの学校にもないはずです。”学びの重なり“を上手く利用しましょう。

日々の教育活動の中で、先生がファシリテーターとしてふるまう時に、黒板上で如上のツールを何気なく使って見せておけば、実際に生徒に使わせてみる時に「ほら、あの時に使ったよね」と導入もスムーズです。

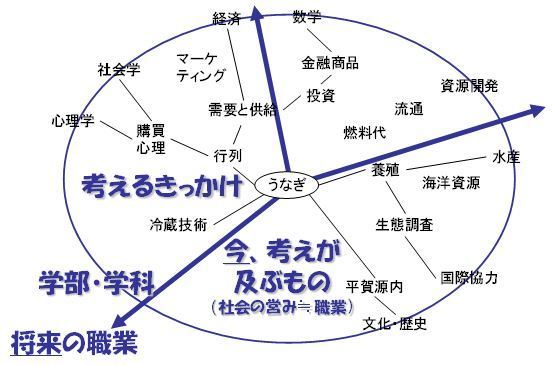

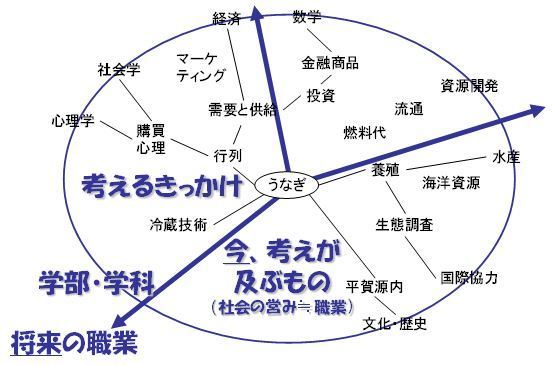

下図は、「社会が抱える課題を軸に学部や学科を知ろう」という学びの場(進路指導)の一場面で、生徒と対話しながら書き上げたものです。

最初から手放しで「さあ、思った通りに書いてみよう」と言われても、生徒は面食らうばかりですが、ファシリテーターたる先生が実地に見本を示してくれたら、やり方も分かるし出来上がりもイメージできます。

実際に使って見せておいてから、どこかのタイミングで「実は、これは〇〇という思考法のツールだよ」と種明かしをした上で、詳しい使い方を学べるWEBサイトでも紹介すれば、ツールの使い方への習熟に向けた動機付けは十分かもしれません。

❏ 生徒が作ったものを互いに見せて相互啓発

前稿にあった「先端技術を活用した社会課題の解決を考えてみよう!」なら、生徒の手元にはどんな絵が出来上がるでしょうか?

先生が予め作っておいた導入用の資料や、先行事例の紹介記事を眺めているだけでは、今まさに取り組もうとしている課題や調べてみる対象をどうまとめて行けばよいか、なかなかイメージがつきにくいかも。

発想そのものが膨らまない生徒もいれば、どんな言葉を使えば、様々な事象やその関連性を表現できるかピンとこない生徒だっています。

イメージがわかず、言葉も思いつかない生徒の手が止まっていたら、その日のタスクも完結せず、ツールの使い方への習熟も進みません。発想が出ないことに引け目を感じさせても、得るものはなさそうです。

そんなときに活用したいのが、他の生徒が作った/作りかけているものを見ての「相互啓発」です。要は、「周囲の生徒がどんな風にまとめているか覗き込める場」を、途中に作ってあげればよいだけの話です。

授業を終えて提出させたものから好適なものを選んで提示する、というのが一般な流れでしょうが、それだけでは「やり方がわからないまま終了時間を迎えそうな生徒」の救いになりません。鍵は「途中」です。

作業を進めている間に「互いの手元」を覗き込めるようにしてあげることで、「ああ、そういうことか」と発想を得て、自分なりに工夫をしたり、そこに手ごたえを得たりするきっかけを作ってあげましょう。

ICTを活用すれば、生徒一人ひとりが手元で作っているものをシェアして、互いに覗き込ませることも難しくないと思います。

先生方も、机間指導をしながら、あるいは画面越しに、生徒一人ひとりの取り組みとそこまでの出来上がりに注意を向けておき、好適な(=参考になる)ものを見つけたら、その所在を他の生徒にも教えてあげましょう。ピックアップされた生徒の自信にもなるはずです。

万が一、ICTが未整備でこの手が使えない場合でも、机の配置を工夫すれば、向かいや横の生徒の手元を見たり相談したりできます。場合によっては、立ち歩きOKとしても良いのではないでしょうか。

目指すところは、「静かに座って作業に集中させること」ではなく、あくまでも「発想を膨らませる方法を学ばせること」であり、そのためには生徒が互いの取り組みから刺激を受けやすいことを優先すべきです。

このシリーズのインデックスへ

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一