前々回、前回と、進路希望調査を行うときに注意したいことや、学問の細分化と学際の拡大とで進路希望を作るのに、文理選択から学部・学科を絞っていくという従来の手法には限界があることをお伝えしました。

進路希望を作らせる指導で、先生方に期待されるのは、生徒が進路意識形成のプロセスを一つひとつきちんと踏んでいるかを確かめること。各プロセスを踏む中で、生徒は「選択の力」や21世紀型能力の実践力の一要素である「持続可能な未来への責任」を獲得していきます。

フェイズごとに進路への意識を質し、足りないところに思考を及ばせていくことは、如上の力を育むための「形成的評価」にほかなりません。

こうした指導で重要なのは、面談や質問紙調査で生徒にどんな問いをぶつけるか。何かを尋ねられれば、生徒はそれについて考える(=内省する)機会を得ます。本稿でご紹介する様々な「問い」は生徒にしっかりと自分と社会の未来に向き合ってみる機会を与えるはずです。

2017/04/12 公開の記事を再アップデートしました。

❏ 興味を起点に、理解を深め広げる活動を経ているか

進路希望を具体化する入り口は、何かの興味を起点にして、それを深めて広げて調べてみるところにあり、その中でこそ「上級学校等に進んで本気になって学んでみたいこと」を見つけていくのだと思います。

これらについては、以下のような質問で生徒の意識を質しましょう。

- 日頃、各教科の学習をしながら、もっと広くあるいはもっと深く知りたいと感じることがあるか。

- そう感じたとき、自分で調べてみるなど、具体的に行動を起こしているか。

- これまで経験した課題研究や調べ学習で、終わってから「もっと調べてみたい」と思ったものはあるか。

生徒は、訊かれたら答えようとしますので、改めて自らの経験を振り返り、それについて考える機会を得ます。その中で、これまでの自分を省みたり、やるべきことに気づいたりすることも少なくないはずです。

また、こうしたアンケートを定期的に繰り返し行うことで、生徒一人ひとりが、あるいはクラスや学年という集団が、このステージを通過しているかどうかを、変化量に着目して把握でき、指導の効果も測れます。

個々の生徒の進捗や遅れを把握しないことには面談指導も主眼を得ません。定量的にその変化を捉えないと指導が所期の成果を得たかも確かめられず、いつまでも試行錯誤に生徒を巻き込むことになりかねません。

❏ 興味の先には、学んだことを通じた社会との接点

何を学びたいかの先には、「学んだことを通じて社会とどのように関わるか」に自分なりの答えを作らせなければなりません。

21世紀型能力でも、その外苑に位置し、「生きる力」に直結する「実践力」は、「持続可能な未来への責任」や「社会参画力」で構成され、中核の「思考力」にも「創造力」(=未解決の問題を解決するスキームを描き出す力)が含まれます。

.png)

学んだことを通じた社会との接点を尋ねられ、「自分の答え」を持てないでいるうちは、これらの能力・資質はまだ「獲得の途上」でしょう。

変化を続ける社会がどんな課題に直面しているかに十分な関心を向けていることは、自分は何に向き合うべきかを見つける前提のひとつです。

現段階で社会の動向をどのくらい知っているかも大事ですが、それ以上に現時点で「知るための行動」をとっているかどうか(=知識をアップデートしているか)に着目して行動を把握・評価すべきだと考えます。

これまでの貯金でどれだけ多くを知っていても、それだけでは不十分。今もなお、広くアンテナを広げ、自分を取り巻く世界に関心を寄せているかどうかは、その生徒の「社会に関わる意識と姿勢」を示します。

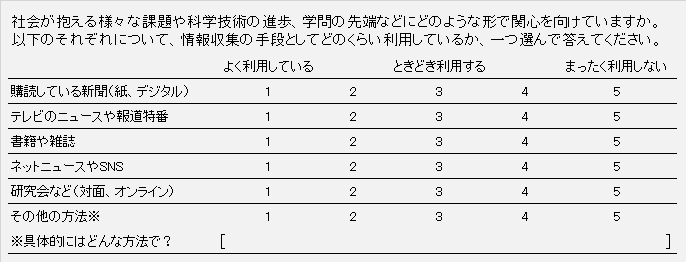

- 社会が抱える様々な課題や科学技術の進歩、学問の先端などにどのような形で関心を向けているか。

回答は、新聞、書籍や専門誌、ニュースや報道番組といった「社会を覗く窓/チャンネル」をいくつか挙げておき、それぞれの利用頻度などを尋ねてみる形(下表参照)で集めるのも一つの方法だと思います。

この訊き方/答えさせ方ならば、利用しているチャンネルの違いにあまり左右されず、社会に向き合う姿勢/情報に触れようとする態度を把握することができますし、生徒も答えに窮することは少ないはずです。

また、様々な情報に触れた結果、何か具体的な関心が生まれているかどうかも、尋ねる角度(問い)を変えて確かめてみる必要があります。

- 社会や世界の諸問題、学問や先端研究、文化・芸術などで、特に関心を持っていることはあるか。

- 自分の将来を考えるときの参考として、どんな人(研究者や社会で活躍する方々)の話を聞いてみたいか。

社会を覗く窓の利用状況と、社会問題への関心の度合いでクロス集計をしてみれば、マトリクスの中に生徒一人ひとりをプロットできます。

これにより、どの段階で立ち止まっているのかも推定しやすくなるとともに、集団(クラス・学年)としての特性も捉えられます。

❏ 興味が広がる世界と、学問との繋がりを探る部分は?

せっかく興味を持っても、それを学ぶのに好適な場所(学部・学科とそれを設置する大学)を知らないことには、進路希望は具体化しません。

前稿で書いた通り、学科名で検索してみたところで、「自分が学ぶべき場所」を探し当てられる保証はなく、ここでも違った角度から様子を探りたいところです。

- それらを詳しく学ぶとしたら、どんな学部や学科に進むのが最も良いか調べたか/わかっているか。

この質問にNOと答えざるを得なかった生徒には、学部・学科や学問についてきちんと調べさせる必要があるのは言うまでもありません。

それでも先に進めず、立ち止まっているようなら、面談を通してYESと答えられるようになる方法を一緒に考えていきましょう。

YESと答えた生徒には、どう調べてどんな結論を得たのか面談のときに詳しく聞いてみたいところです。その上で、以下のような問いも投げかけてみましょう。

- それらを学ぶ人々が、どんな研究を行い、社会にどう貢献しようとしているか調べたことはあるか。

- 大学に進んで深く学んでみたいことは何かと問われたら、理由を添えて具体的に答えられるか。

- 興味を感じた職業や活動が、どんな能力や資質を必要としているか調べたことはあるか。

- それらに携わっている人々が、どんな使命感を持ち、またどんな苦労を抱えているか想像できるか。

これらの質問にYESで答えられるようになった生徒には、考えているところを言語化させて(=書き出させて)どこまで具体化しているか確かめてみましょう。

自己認識ではYESでも、いざ文字にさせてみると「全然あやふや」というのは良くある話。この状態で立ち止まっているのを見逃してしまっては、しっかりとした志望理由や学修計画などは起こせません。

❏ 踏むべき手順を正しく踏めば、実現への意欲も高まる

社会の急速な変化、学問の細分化、学際の拡大などにより、進路意識を形成するまでのプロセスも大きく変わってきているように思います。

持続可能な未来への責任が、学校で獲得させるべき能力・資質(21世紀型能力)の一部になった今、目標を持った状態で巣立たせることは、学校に期待されることの一つになっています。

生徒が選んだものをそのまま受け入れ、「そうか、わかった。頑張れ、応援するぞ」だけでは、教育に課せられた責任を果たしていません。

進路意識を形成する過程において、適切な段階を踏んだか、調べるべきこと/考えるべきことを落としていないかを確かめることに、これからの進路指導の課題の一つがあると考えます。

きちんと手順を踏んで作り上げた進路希望であれば、その実現に多少の困難が伴ったとしても、それを乗り越えて希望を実現しようとする動機が強さで勝り、挫けたり諦めたりすることも少なくなるはずです。大学に入ってから目的を見失ってしまうことも減るのではないでしょうか。

■関連記事:

- 進路を選択する中での「自分を知る」をどう考えるか

- AIで深める自己理解~志望理由書作成での活用例

- 進学前に改めて考えさせたい、大学で学ぶことの意味

- 諦めない心は諦めたくないものを見つけた人に

- 大学に進んでから燃え尽きさせないために

このシリーズのインデックスに戻る

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一