授業評価アンケートでは、授業を受けた生徒が得ている学力向上の実感などを目的変数に様々な分析を行うことで、より良い授業の実現に向けて、どこから力を入れていくべきかを特定します。

経年的にデータを追うことで、前回までの分析で特定された改善課題がどこまで解消されてきているかの「改善行動の成果検証」もまた忘れずに行うべきことがらの一つです。

分析には様々な手法があり、状況に応じて使い分けますが、比較的良く用いるものをいくつかピックアップしてご紹介いたします。

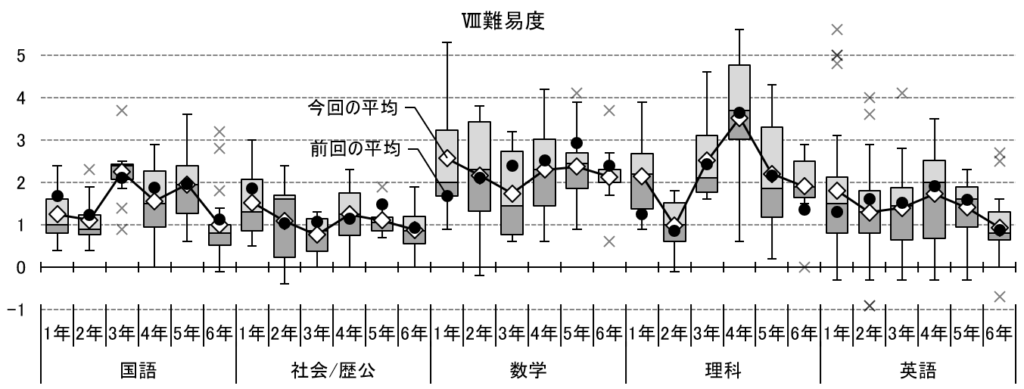

❏ まずは、箱ひげ図やヒストグラムで全体概況を捉える

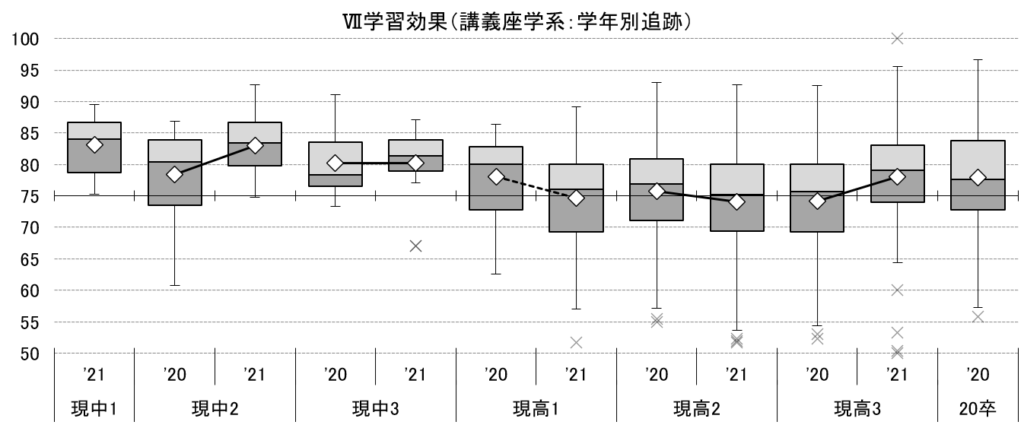

分析の入り口で最初に作成することが多いのは、全体の概況を掴むための「箱ひげ図」です。ヒストグラムでも分布は捉えられますが、隣接区分との比較や経年変化の把握には、箱ひげ図の方が便利です。

学校全体や教科系統別に加えて、上図のように学年ごとの追跡を行ってみると、「前回からどのくらい改善/後退したのか」「一つ上の学年の1年前と比べてどうなのか」が箱の位置を見ただけで一目瞭然です。

集計値の母平均に有意差があるかどうかはT検定などの統計手法で確かめますが、箱ひげ図用に整えたデータがあればそれも簡単です。

言うまでもありませんが、平均値しか算出しないのでは、授業間の差異が生じていることが見逃され、改善が遅れた授業のキャッチアップも、優良実践の共有も進まなくなってしまいます。

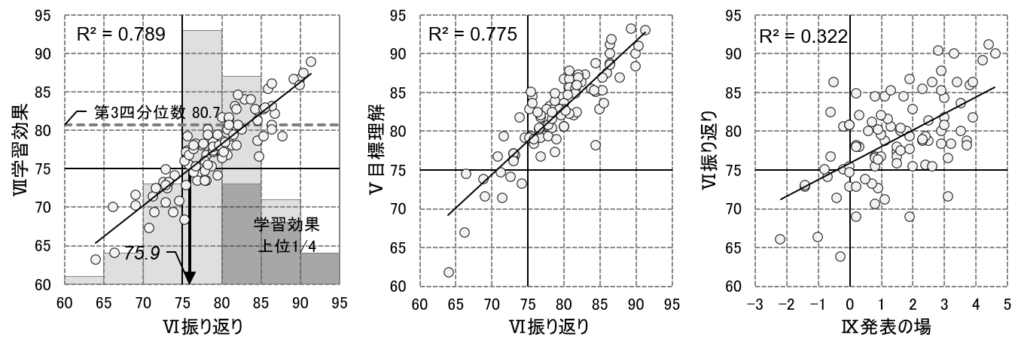

❏ 目的変数との相関を散布図で探ることも忘れずに

目的変数に対して大きな寄与度(単純に相関係数で推定することもありますが、重回帰分析を行い、各説明変数の偏回帰係数を用いて推定するのが普通です)が確認できた項目[説明変数:ここではⅥ振り返り]については、目的変数との相関を散布図で明らかにします。

回帰直線(近似線)を描いて、目的変数が必達目標(Ⅶ学習効果=75)に達したところから垂線をおろせば、その項目でどのくらいのスコアを目指せば良いのか、あたりをつけることもできます。

近似線から大きく下方に離れているなら、他の箇所に「学力形成を妨げているボトルネック」が存在しているはずとの想定ができます。

逆に、近似線を上方に大きく離れているなら、その効果を得るだけの理由(=優れた手法)がどこかにあるはず。それを探すことができれば、新たなノウハウを教科や学校の「共有知」にすることも可能です。

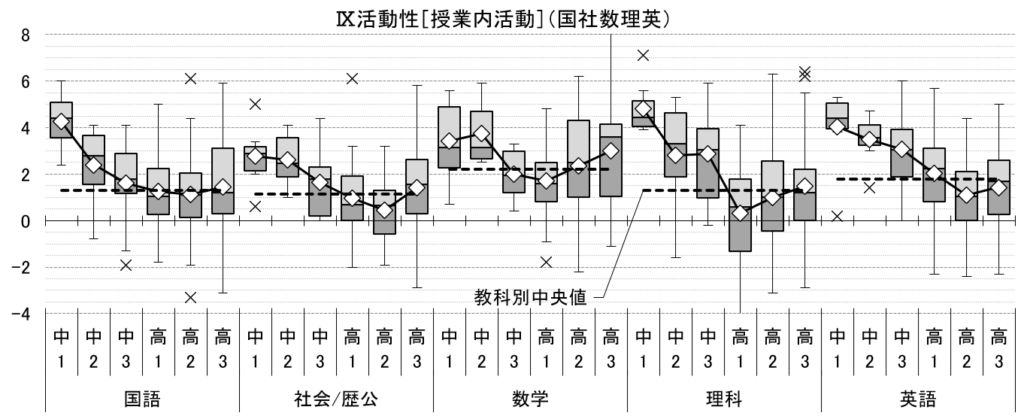

❏ 教科×学年ごとに分けた集計で段階性などを確認

重要な(=目的変数に大きな影響を及ぼす)項目については、上の図のように教科×学年で集計を分けて箱ひげ図を描いてみると、優良実践を探し出すときの基準も見えてきます。各箱の上端を超えるところに位置する授業には、倣うべき何らかの実践があるはずです。

また、各教科の「学ばせ方」にどこで学年間のギャップが大きくなっているかもわかるので、指導計画などを見直すときの材料も得られます。学ばせ方に連続性と段階性を確保することは、3年間、6年間の指導の成果を最大化する上で欠かせません。

特に、活用機会(学んだことを課題解決などに活用する機会)や対話協働(授業内の対話や協働を通じて得る気づきや学びの深まり)といった項目での集計値の大きな違いは、「学ばせ方」の違いそのものです。

進級などに際し、学ばせ方が大きく変わると、そこで躓きや学びの停滞が生じます。如上の箱ひげ図での「段差」はできるだけ小さくしたいところ。データを図に描きだしてみないと段差が大きくなっていることにも気づけません。

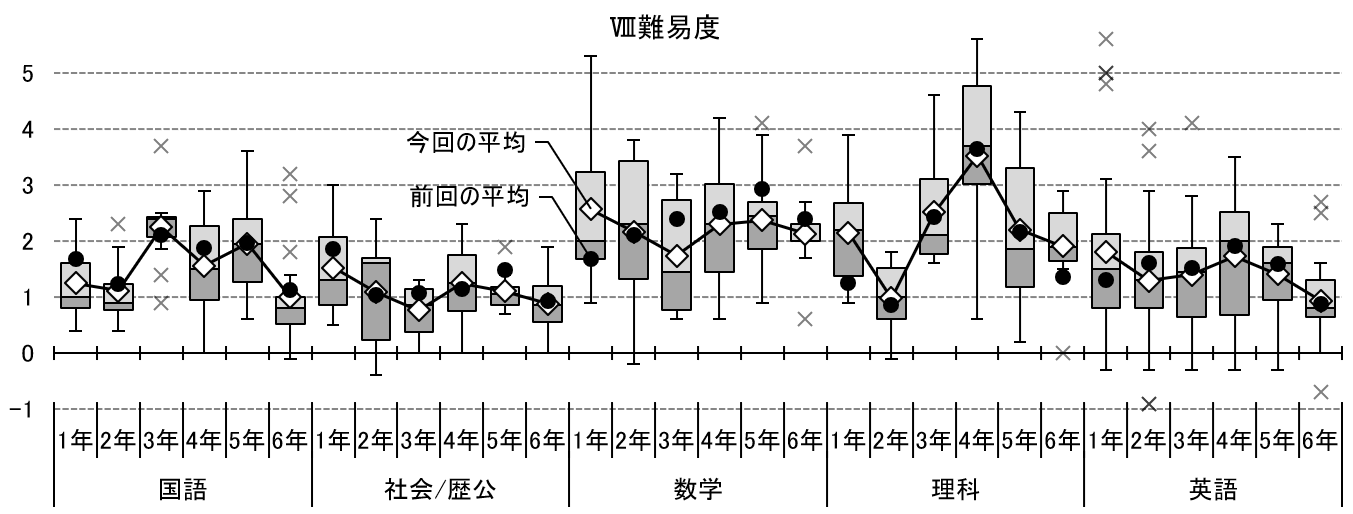

❏ 学習方策の獲得や負荷耐性を見極めた難易度の調整

学ばせ方と同様に、負荷のかけ方にも連続性・段階性は大切です。同じようにデータを捉え直してみると、思った以上に段差が大きくなっていることもしばしばです。

データを取って、目に見える形に出力しないと、難度や分量の調整に向けた「学年を跨いだ教科での協働」も機能しなくなってしまいます。

学習内容が難しくなる時期は教科ごとに概ね決まっていますので、その局面を迎えるまでの指導の中で、学習方策や負荷耐性を十分に高めておくのが好適です。

なお、上の図では、前回と今回の平均値の違い(変化)を目視できるよう、2回の平均値を上下に並べたマーカーで表示してあります。

ちょっとした工夫に過ぎませんが、これだけでも各学年教科の調整への取り組みが適正かどうかを推し測るのも、かなり容易になるはずです。

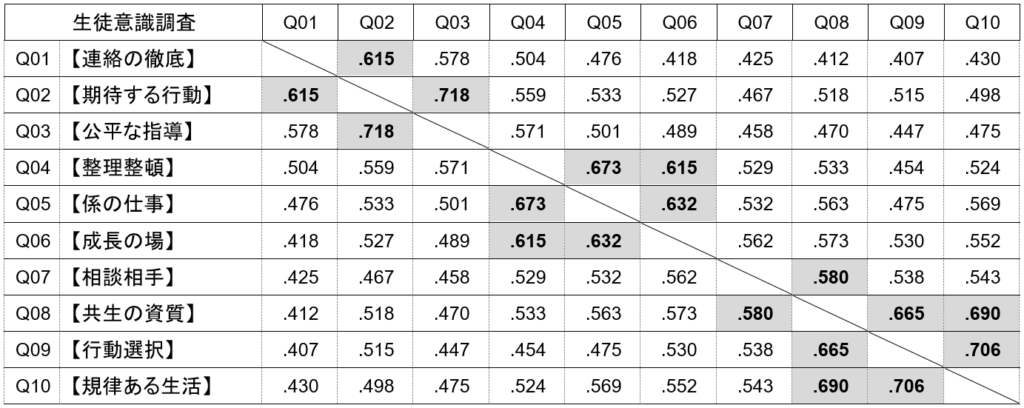

❏ 相関係数だけに頼らない~必要に応じて多変量解析も

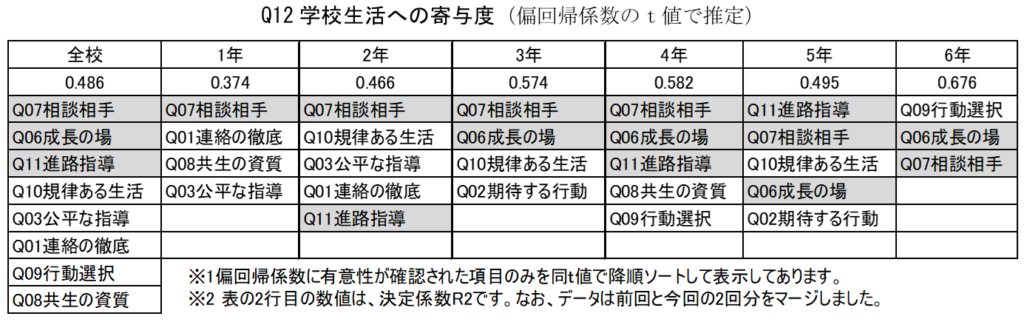

生徒意識調査や学校評価などでは、項目間の関わり方などをざっくりと調べるのに、如上の相関行列を作ったりしますが、見かけ上だけの疑似相関(アイスクリームの売り上げと海難事故の件数の間に見られるようなもの)と実質的な因果関係が想定されるものを区別するには、重回帰分析などの手法も利用します。

目的変数への寄与度(偏回帰係数のt値の大きさで推定します)も、学年が上がるごとに変化したりしますので、少々手間が増えますが、必要なときには回答者の属性ごとにデータを分割して再解析を行います。

また、質問設計に組み込んでいないことがらが、目的変数に与えている影響がどのくらいのものかは、決定係数の大きさを見て推定します。

決定係数が小さければ、影響を及ぼしている別の要素に当たりをつけた上で、質問項目の入れ替えを行っていくことになります。

こうした解析を継続的に行わないと、質問設計そのものに抱えている問題がいつまでたっても解消されず、性能の悪い秤で目方を測って一喜一憂するような愚を犯すことになります。

特に、新課程への移行で「新しい学力観への転換」が進んでおり、質問設計にも見直しの必要が大きくなっていると考えるべきだと思います。

ここでご紹介したのは、アンケートの分析に用いる手法のごく一部ですが、何かのご参考になれば幸いです。せっかく手間と費用をかけて取得したデータは、できるだけ有効に活用したいところ。

そもそも、データを集めて分析を行うことを怠っては、より良い授業/目指すべき学校像への接近に余計な回り道をしてしまい、その無駄にすべてのステークホルダーを巻き込むことにもなりかねません。

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一