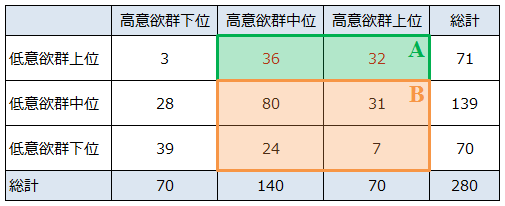

クラス内で学習意欲の差が大きくなると、どの層をターゲットにするか判断が難しくなるというのは日常的な感覚です。しかしながら、前記事でデータをご紹介した通り、高意欲群に生徒に対して十分な学習成果をもたらしつつ、学習に取り組む“自分の理由”があいまい(=自分なりの目標や課題をもって授業に取り組んでいない)生徒にも、しっかりと学びの成果を上げている授業があります。

その一方で、高意欲群に対する効果が同水準にありながら、低意欲群に成果をもたらせない授業も存在します。

(前記事から再掲)

目指すべき授業は、生徒自身の目的意識に左右されずしっかりと学びの成果をつみあげさせることができる授業(Aエリアに含まれる、以下「授業タイプA」)であることは、すでに申し上げた通りです。

Bエリアに含まれた授業(以下「授業タイプB」)との違いを生んでいる原因は何か、あれこれデータをいじくってみましたが、はっきりとした差が見られたのは、ひとつのクラスの中での評価のばらつき具合です。

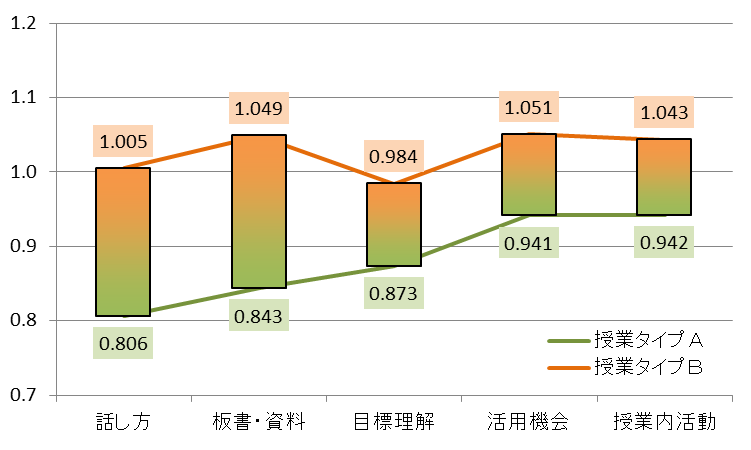

下図は、各項目におけるクラス内の評価のばらつきを標準偏差を算出(「非常にそう思う」 を5点~「そう思わない」 を1点として各選択肢を数値化して計算)して、項目間でタイプAとタイプBとで比べてみたものです。

クラス内での評価のばらつきは、手元にデータがあるすべての評価項目で、授業タイプAより授業タイプBの方が大きいことが確認できました。なかでも、先生の話し方、板書や資料のわかりやすさで違いが顕著です。

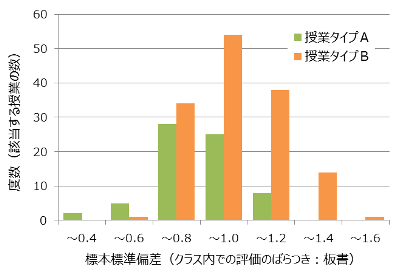

もう少し詳しく見てみると、例えば「板書やプリントは見やすく整理され、後で見てもわかりやすい」という項目でのクラス内標準偏差(数値が大きいほど回答がばらついていることを意味します)の分布は、下図が示す通りです。

ひとつの教室で同じ授業を受けている以上、高意欲群と低意欲群が違う板書を見ているわけはありません。それでも、授業タイプの違いによりはっきりとした違いが生じています。

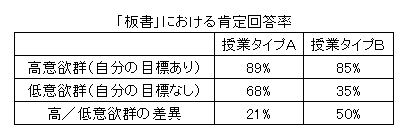

過不足のない情報がきちんと整理された板書がなされていれば、生徒の側で足りないものを補う必要はありません。しかし、「このぐらいはわかっているだろう」「生徒が自分で補えるだろう」 という予断があったとしたら、どうでしょうか。

学ぶことに対する“自分の理由”をもっている生徒は、先生の説明にわからないことがあっても、なんとか不明を解消しようとします。そうでない生徒は「とりあえず板書されたことだけテスト前に覚えればいいや」 と考えるかもしれません。

如上の予断は、教える側が生徒の状況を把握していないことから生まれます。

それまでに積み上げてきた指導経験、あるいは日々の課題や小テストなどの点検を通じて、生徒をよく理解できていれば、そうした事態の発生をかなりのところまで抑えることができるはずです。

ここで云う「生徒理解」は、知識や技能などの結果学力の獲得状況だけを対象とするものでははありません。わからないことに遭遇した時に学習者としてとっている行動なども含まれます。

「授業態度」あるいは「学ぶ姿勢」といったあいまいな言葉でしか、学習者が取る行動を表現できない場合、正確な生徒観察は望むべくもありません。感覚的な捉え方に終始し、その結果、「予断」が大きく入り込んでくるのではないでしょうか。

授業タイプBから抜け出して、授業タイプAに近づくためには、結果学力だけでなく、学習方策、取り組み姿勢といったテストで点数化できない「見えない学力」 についても評価眼をしっかり持つようにすることが、扉を開けるひとつの鍵になりそうです。

ここでも、他の先生のお話に耳をかけたり、互いに実践を報告し合う場面が、一人でできることの限界を超えるきっかけになるものと考えます。