学校評価アンケートをどう活用するか(その2)

【より良く知ってもらい、理解と共感を得るために】 学校評価に限りませんが、アンケートには、質問に答えてもらうことで回答者の認識を刺激し、深く考えてもらうという機能があります。これを利用して「学校の取り組みに対するステークホルダーの認知と理解を高める」のも学校評価アンケートの重要な目的の一つです。多大なエネルギーと、時に多額の予算を投じた取り組み/教育活動であっても、知ってほしい相手にきちんと伝わっ…

学校評価アンケートをどう活用するか(その1)

良い学校とは?~誰かに直接訊いても答えは出ない

学校評価アンケートの質問設計

属性情報を取得することで(学校評価アンケート)

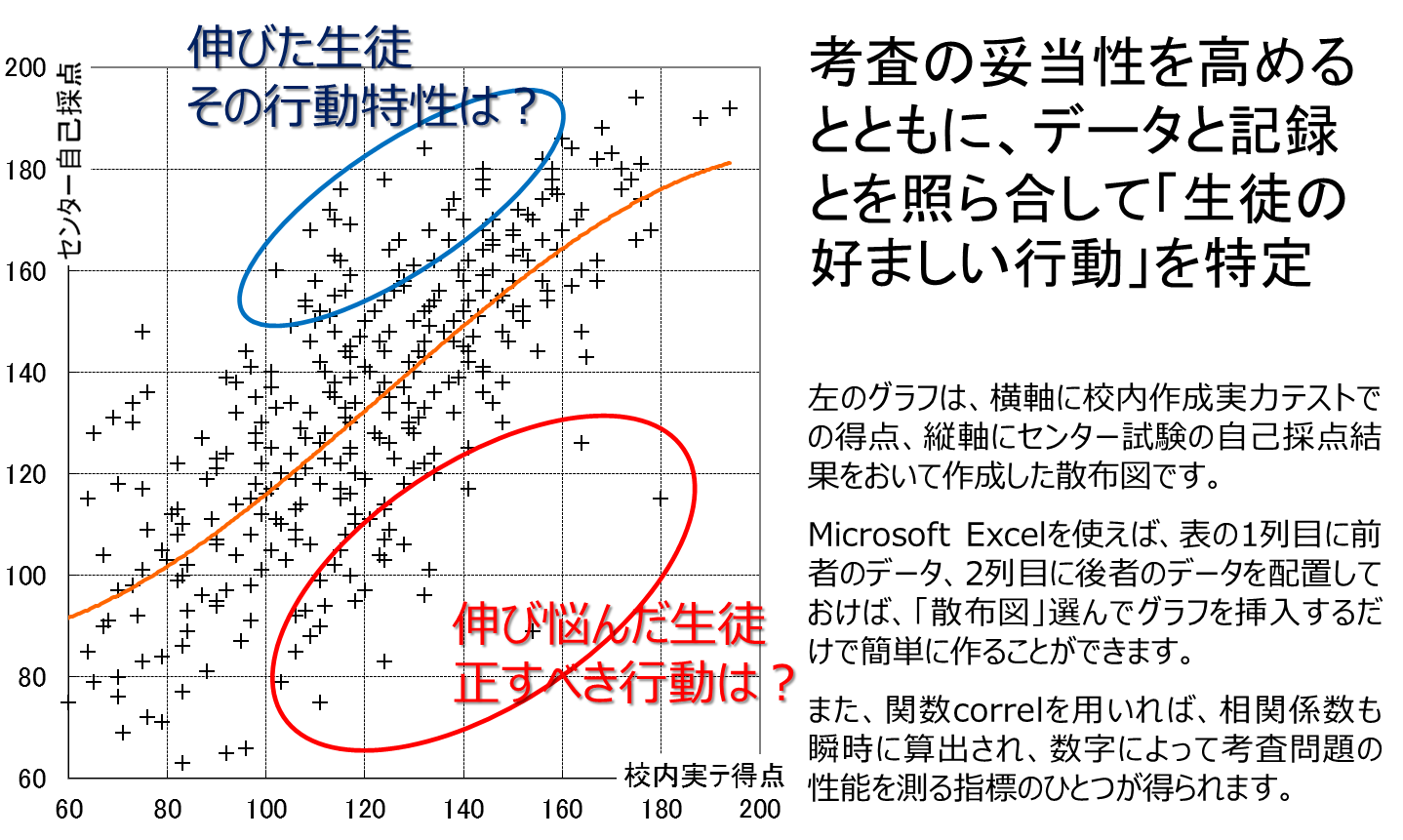

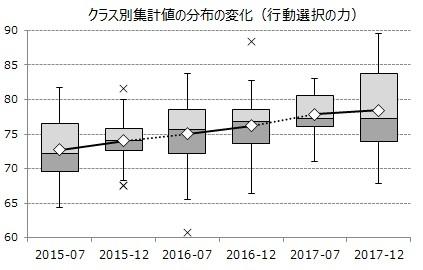

学校評価アンケートを行うとき、回答者の属性情報を取得しておけば、様々な解析が行え、教育改善に向けた課題形成の幅が広がります。例えば、生徒なら、進路希望や所属している部活、各行事への参加状況などで、回答の分布が違うこともしばしば。全体では顕著な特徴がなくても、属性でのクロス集計などで見えてくることも多々あります。常にアップデートされているデータがほかにあって、アンケートの回答データとIDで関連付けら…

相手に合わせて質問もアレンジ(学校評価アンケート)

昨日に引き続き、学校評価アンケートにおける質問文のお話です。学校評価アンケートでは、生徒、保護者、教職員の三者評価や、地域を加えて四者評価とするケースが多いようですが、同じ項目について尋ねる場合でも、回答者の認識のあり方やその及ぶ範囲をきちんと踏まえた質問を起こすことが大切です。 2016/10/19 公開の記事をアップデートしました。 ❏ 例えば、勉強と部活動の両立について尋ねるとき 部活と勉強…

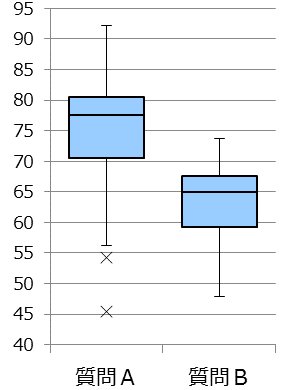

同じことを尋ねたつもりでも…(学校評価アンケート)

探究テーマに偏りは生じていないか

探究活動の成果発表会などを参観する際に、各生徒の「探究テーマ」が学年全体でどのように分布しているかに注目してみると、各校の指導の様子も垣間見えるように感じます。探究活動の指導における目標の一つは、探究のスキルと姿勢を学ばせることですが、生徒が「適切なテーマを、適切な手順を踏んで選び出す/打ち立てる(=問題を見つけ出す)ことができる」ようになってこそ、「社会参画力」や「持続可能な未来への責任」の涵養…

生徒の現況と意識を把握してから新学期をスタート

いよいよ3月も今日を入れて残り2日となりました。新年度を目前に、新たな指導/取り組みを思い描いておられることと拝察します。意欲的なチャレンジは、指導の幅を広げ、その中から良いものを選び出して、さらにブラッシュアップすることで、改善もどんどん進んでいくはず。しかしながら、指導が所期の成果を結ぶか否かは、生徒が備えているものとのマッチング次第。生徒がどんな経験をもち、どんな能力やスキルを獲得しているか…

教育目標や指導方針をちゃんと伝える

進路意識の高揚を目的とした講演会の企画

進路意識の高揚を図ることを目的に、生徒が目標としている大学に進んだ卒業生や、その大学の入試広報担当者を招いて講演会を実施することがありますが、せっかくの企画も単発のイベントに終わってしまい、継続的な効果をもたらしていないケースも少なくありません。進路行事が、継続性のある進路意識の高揚や受験生としての個人/集団レベルでの成長という所期の目的を達するには、 といったことを十分に意識した上での企画・運営…

過去問演習への取り組ませ方(指導計画への組み込み)

入試問題の「長文化」を指導者としてどう考えるか

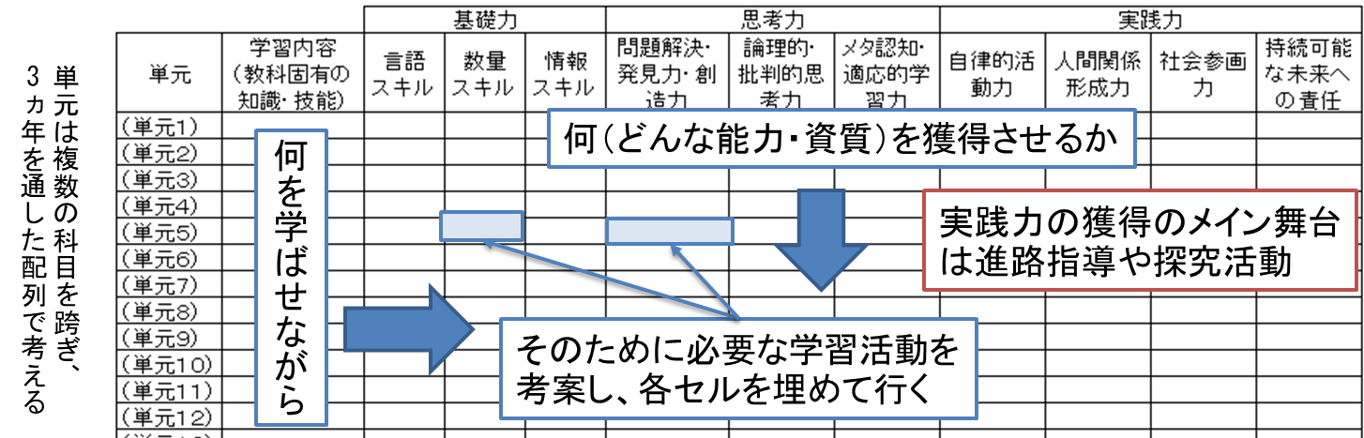

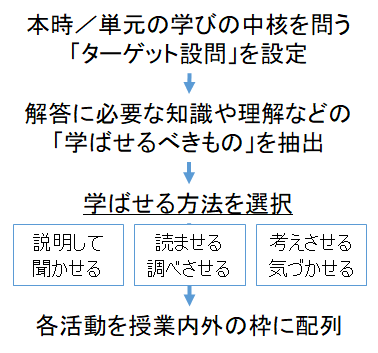

探究活動を通じて育む「思考力」と「実践力」

授業外の学習指導機会の位置づけと実施方法

補習や講習など、学校では様々な学習指導の機会が「授業外」に設けられていますが、通常の(=教育課程の中に設定されている)授業との関連付けが曖昧なまま、それ以外の指導機会(補習や講習)が「追加」されているだけのケースが少なくないように思われます。生徒が学習に向けられる時間には「枠」があります。そこに色々な指導機会を加えていくだけでは、あふれ出すものが増えるばかり。個々の指導機会の関連付けを明確にして、…

問いそのものを深化、拡張する練習の場

授業を受けている中でも、日々の生活の中でも、何かしら疑問が思い浮かぶことがありますが、多くの場合、スマホでググってちょこっと調べてみたりするところに止まるのではないでしょうか。ときには何の行動も取らず、そのまま放置してしまうことも少なくないかと思います。疑問が逼迫したものでなければ、それでも実害はないかと思いますが、そこに潜む問題の実態を探り、その解決策を考え出していく力(姿勢と方法)を獲得するチ…

観察をタスクに「問題発見力」を育てる

21世紀型能力(現行学習指導要領の土台)の中核をなす「思考力」の構成要素の一つに「問題発見力」がありますが、問題を見つけるには、まずは「対象をじっくりと/精緻に観察」することが欠かせません。 グラフやデータテーブルは言うまでもなく、写真や動画、絵画や図版、文章で書かれた資料なども「観察」の対象になりますが、生徒一人ひとりにこうした対象をきちんと観察させる機会は十分でしょうか。 ❏ 問題は「観察」し…

.png)