メルマガが正しく届かない場合

探究活動の目的から考えるテーマ選び

探究活動の目的は、未解決の課題を見つけ、その解決に挑むことで「新たな知を創造する方法と姿勢」を身につけることにあります。さらに、それらの課題に自分はどう向き合い、関わっていくのかを考える機会であり、その中で生徒は、21世紀型能力の「実践力」を養い、とりわけ「持続可能な未来への責任」という資質を獲得します。教育の主目的は「社会に適応させるための訓練」から「社会の課題に取り組み、より良い社会を創る人材…

探究活動の改善を図る「評価と振り返り」

探究活動の成果発表会は、生徒にとって貴重な学びの場です。他の生徒が重ねた努力の成果に触れて自らの取り組みを相対化してみることは適格な振り返りへの第一歩。多くの時間をかけた学びの成果をより深く、確かなものにできるかどうかを分ける重大な局面です。 代表者による発表に触れて、その良い所を理由とともに明確に掴めてこそ、同学年の生徒は自分の取り組みの成果と過程を振り返る際の「彼我の違い」に気づき、後輩学年は…

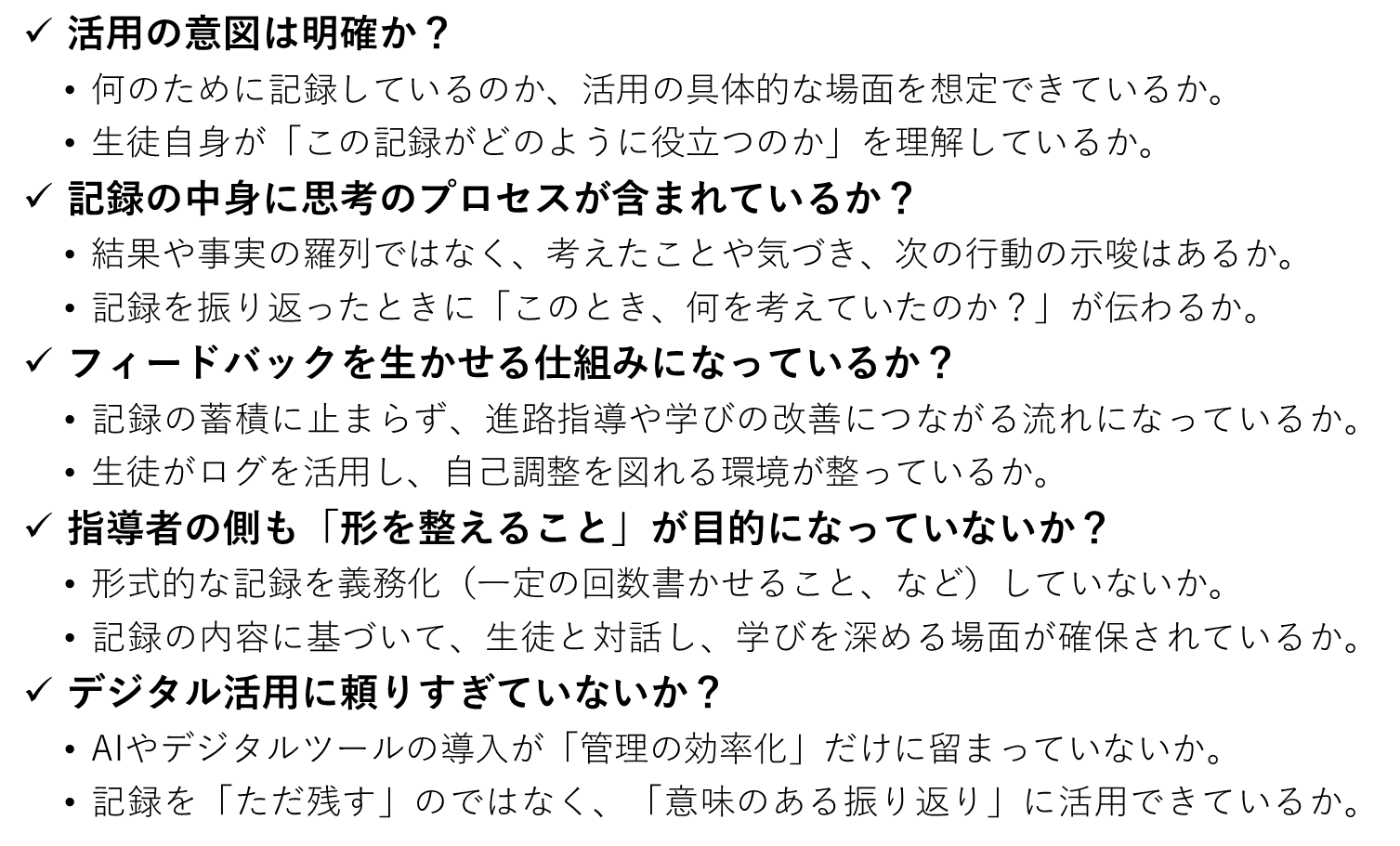

探究活動と進路指導でポートフォリオに残すログ

探究のプロセスを経た「問いの深化」

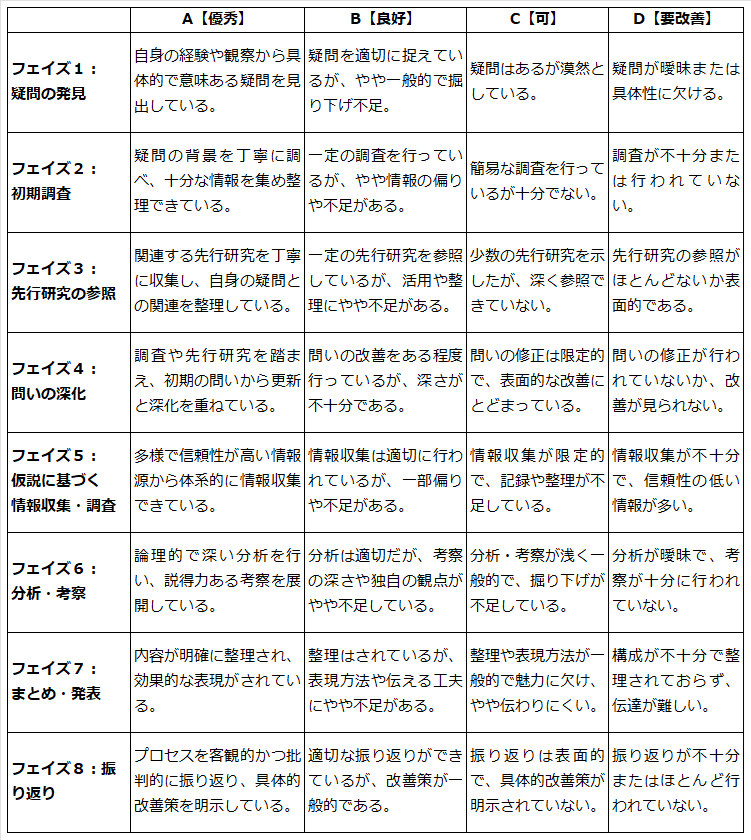

探究活動の評価では、成果物(論文やポスター、口頭発表など)の完成度や新規性に焦点が置きがちですが、探究のプロセスを経て、どんな能力や資質、スキルを獲得したかにもモノサシをきちんと当てましょう。きちんとプロセスを踏んだ探究活動なら、最初に立てた問いは、調べたり、考えたり、フィードバックを受けたりする中で、新たな様相を得てバージョンアップしていくはず。探究の過程が進む中で問いがどれだけ深化したかを見て…

授業評価の結果をより良い学びに活かす~大学編

大学で実施される授業評価アンケートは、学生の学びの質を向上させるための重要な手段の一つです。しかし、アンケート結果が単に公表されるだけで、授業改善に繋がっていないケースも少なくないようです。授業評価が意味を持ち得るのは、単なる数値の比較に終わらず、教育の質向上に繋がってこそ。本稿では、評価結果が適切に活用されない理由から、その解釈や授業改善に向けて踏むべき手順まで考えてみます。 ❏ 授業評価が活か…

モチベーション理論を授業にどう活かす?

たまたまですが、去年あたりから、学習意欲の向上を図るのに有効な指導法はないかといったご相談を受けることが続きました。改めて問われると不勉強を自覚せざるを得ず、もう一度勉強を始めたところです。あくまでも「勉強の途上における、自分向けのメモ程度のもの」として、温かい目でお付き合いをいただければ幸甚に存じます。 ❏ まずは、広く知られた「モチベーション理論」を概観 代表的な「モチベーション理論」と言えば…

教科学習指導の土台はホームルーム経営

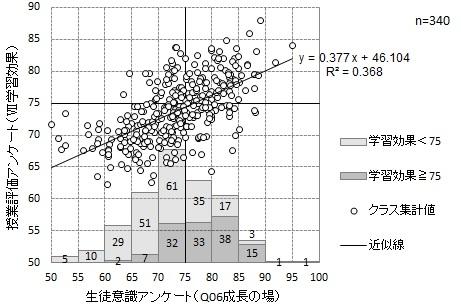

アンケートの結果に照らしながら、指導の改善を図る

生徒が経験してきた学習活動/学習履歴は、個人でも集団でも、それぞれ異なります。学習履歴の違いは説明や指示の受け止め方などにも違いを生むため、同じ指導を行っても、各々の反応が異なるのは当然です。どんな反応が返ってくるのか予想しきれない以上、生徒の反応を、精緻な観察とアンケートの結果なども参考にしっかり捉えながら、指導計画の修正を重ねなければ、学びを意図した方向に導くことはできません。 2014/10…

メッセージは意図通りに伝わっているか

指導の中で大切なことを伝えたのに、思うような反応や言動が見て取れず、本当に伝わったのか不安になることはないでしょうか。なぜそれが大切なのか理由まで掘り下げて説明したのに、ピンときていない様子を見ると、もどかしく感じますが、手をこまねくわけにはいきません。まずは、伝えた内容を生徒がどう受け止めているかを確かめましょう。方法には「生徒に考えていることを言語化させる」「指導後の生徒の言動に、期待した変化…

AIで深める自己理解~志望理由書作成での活用例

教育手法開発・指導法改善への計画は万全?

新年度からの生活・学習・進路の指導計画は順調に固まりつつあると思いますが、もう一つ計画を起こしておきたいのは、「教育活動の成果をどう測りつつ、教育手法の開発や指導法の改善を進めていくか」です。新しい学力観の下、様々な取り組みが積み重ねられている中、万が一にも「やりっぱなし」の部分があっては、徒な試行錯誤に生徒を巻き込むばかりですし、先生方にとっても、投じたエネルギーに見合った効果が実感として得られ…

進路指導で育む“選択の力”(後編)

進路指導で育む“選択の力”(前編)

進路指導の目的の一つは、生徒がそれぞれの能力や志向に合った進路を見つけ、実現することです。しかしながら、この目的を達成する過程で生徒が身につけるべき様々な資質や姿勢のことも忘れてはいけません。中でも、進路を選択するプロセスの中で養われる「選択の力」は生徒が人生を歩む上でとりわけ大切。進路指導はその力を育む重要な場です。 2014/12/29 公開の記事を再アップデートしました。 ❏ 高校卒業の時点…

明日と明後日、ブログの更新をお休みします

準備が整わないうちに選択を迫っていないか

進路形成は大小様々な選択の積み重ねであり、ある局面の選択によってその先に見える景色が違ってきます。もちろん、選択のやり直しはいつでも可能ですが、ある分岐点を右に曲がった場合、左に折れたら見えたはずの光景(≒興味や関心)に出会うチャンスは小さくなります。どちらの道に進むかは、できる限りの情報を集め、吟味し、それぞれの道の先に広がる世界を想像してから決めたいもの。生徒を選択の機会に臨ませるとき、拙速な…

大きな分岐に臨ませるまでに行うべき指導

進路を決定するまでのプロセスにおいて、生徒は小さいものから大きなものまで多くの選択を経ながら自分の未来を拓いていくもの。ある場面でおこなった選択は、その後の選択肢の構成を変えてしまいます。選択を間違えたとしても、方向転換や多少の後戻りで正しいルートに戻ることは可能ですが、それには多大なエネルギーが必要となります。時間も巻き戻しはできませんので、「進路決定までのタイムリミット」を超えるリスクのある歩…

先に控える選択の機会をいつ認識させるか

進路指導計画を作るときも、それに基づいて実際の指導を進めていくときも、「先に控える選択の機会」をどのタイミングで生徒に認識させるかは、様々なことを想定して決めていくべき重要事項です。タイミングが早すぎると、今やるべきことに集中できなくなり、その中で得られるはずの成果を逃してしまうリスクを抱えますし、逆に遅すぎれば、準備を十分に整えないまま選択に臨ませてしまい、「とりあえずの選択」でその先の可能性を…

ホームルームの年間実施計画

新学期に向けて、各教科の年間指導計画は完成に近づいていることと拝察いたしますが、各学年におけるロングホームルームの年間実施計画の作成は進んでいるでしょうか。年間で30回ほどの貴重な指導機会に、生活、学習、進路の各領域の到達目標を達成するための活動を余さずに配置するには、実施計画を十分に練る必要があります。活動の一つひとつに優先順位をつけて、限られた指導機会という枠に落とし込んでいこうとする中で、こ…

.png)