知識の活用、学びの仕上げ

学ばせたことは、きちんと教科書に落とし込む

教室での学びを「きちんと教科書に落とし込む」ことには以下の効果が期待されますし、実際に教室で試してみるとその手応えも十分です。 しかしながら、授業時間の不足もあってか、その重要性にあまり目が向いていないのか、教科書への落とし込みが徹底できている授業は(これまでに拝見してきた限り)それほど多くないようにも感じます。 2018/10/22 公開の記事を再アップデートしました。 ❏ PBL型学習を推進す…

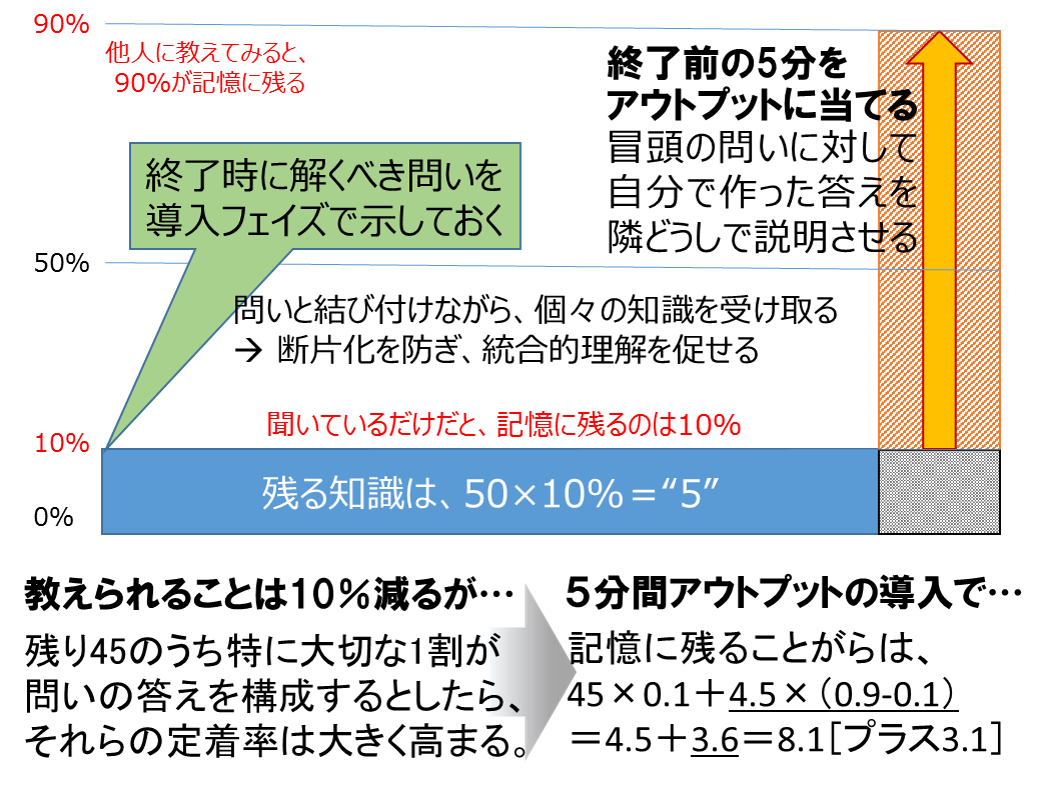

5分間アウトプットの費用対効果

考えるための道具(体系的知識)を揃えさせるときの手順

思考のための道具は知識です。どの単元を学ぶときでもある程度まで体系的な知識を整えさせないと、その先に取り組むべき思考・判断・表現といった活動には進めませんが、体系的な知識を形成しようと先走り、導入フェイズから長々と説明を聞かせては生徒は退屈するばかりです。その日の授業で学ぶことに「興味」や「理解する必要性」を感じ取る前にあれやこれやと説明を聞くのを苦痛と感じる生徒もいるでしょうし、抽象概念を消化す…

知識の活用、学びの仕上げ

1 課題解決を軸にした授業デザイン 1.1 教室でしかできない学びを充実~問いを軸に授業を設計 ★1.2 考えるための道具(体系的知識)を揃えさせるときの手順1.3 課題解決を伴わない知識獲得は…[検証編/考察編] ・習ったことを使ってみる機会1.4 課題解決の場を整えたら、挑ませる前に理解の確認 ★1.5 確認した結果に基づいてきちんと学びを仕上げさせる ★1.6 単元ごとに設定するターゲット設…

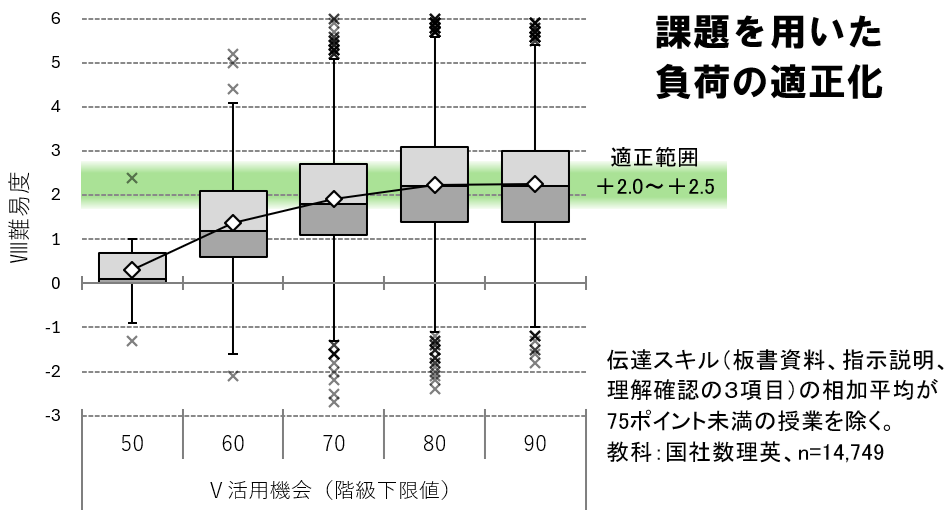

ひとつの課題から複線的なハードルを作る

課題の仕上げは個人のタスクに(後編)

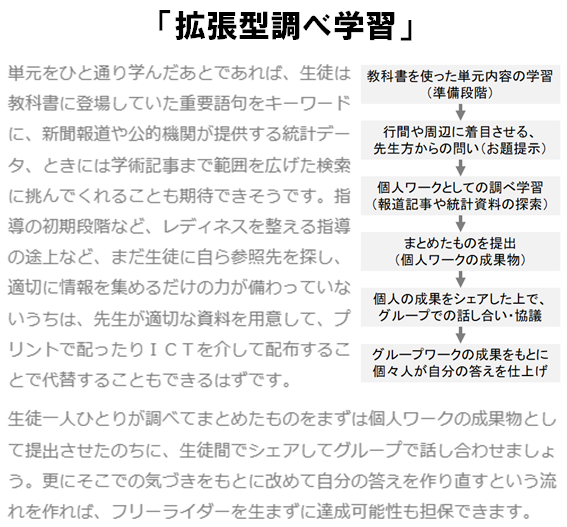

課題の仕上げは個人のタスクに(前編)

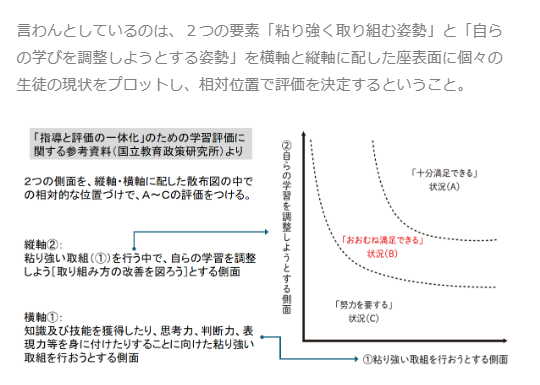

学んだことを活用する(=知識や理解に生きて働く場を与える)課題を用意し、その解決に取り組ませることで、知識・技能や思考力等の能力のみならず、学びの姿勢や学習方策の獲得も進んでいきます。しかしながら、それが深く確かな学びに転じるかどうかは、課題解決や対話協働などに取り組んだ後の「学びの仕上げ」にどう取り組ませるか次第。「わかった」ところで学びを止めさせないようにしましょう。仕上げに取り組む中での「振…

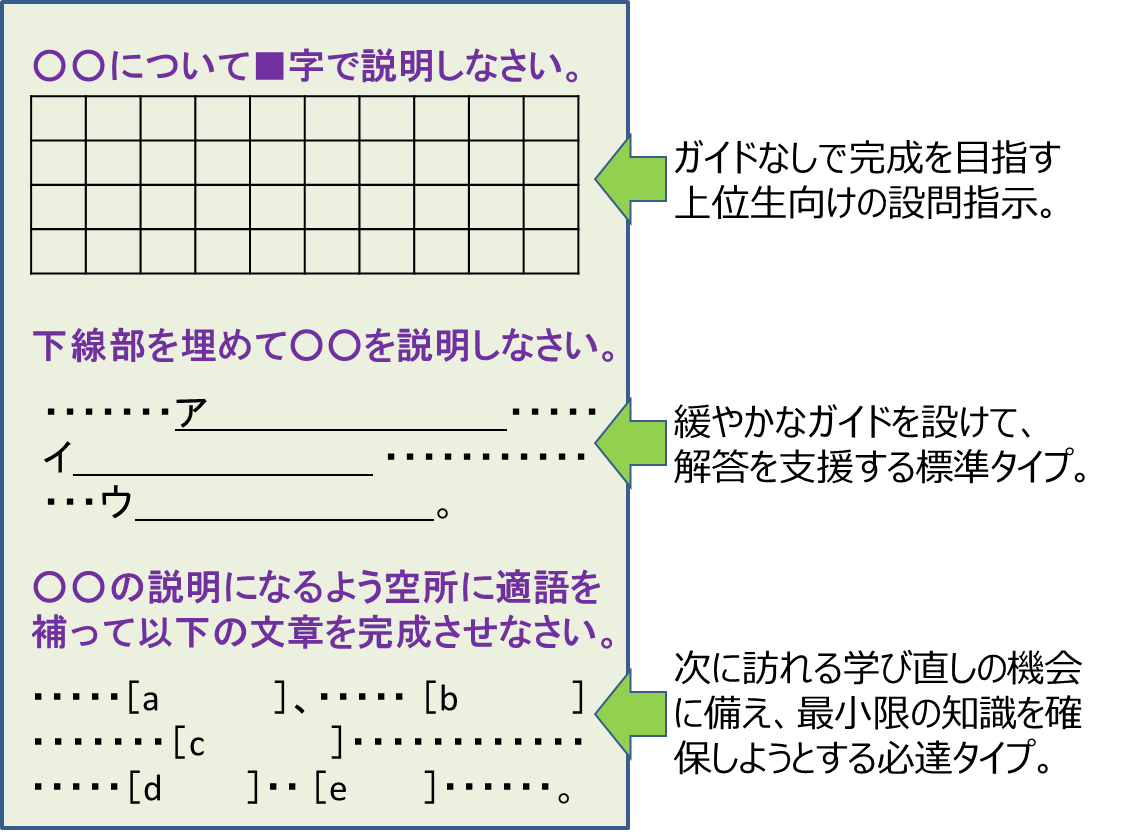

単元ごとに設定するターゲット設問

解いたことで成長ができる問題こそが"良問"

どんな問いを立てるかは授業デザインの要。導入フェイズでそれを示して学習目標を認識させるにも、学んだ後でその答えを仕上げることで学びをより深く確かなものにするにも、問いの役割は小さくありません。予習に取り組ませるときも、範囲を指定して「予習しておきなさい」と指示するだけのときと、指定範囲をしっかり勉強すれば答えられる問いが用意され、その答えを作るために教科書や参考書に当たるのとでは、学びの質に大きな…

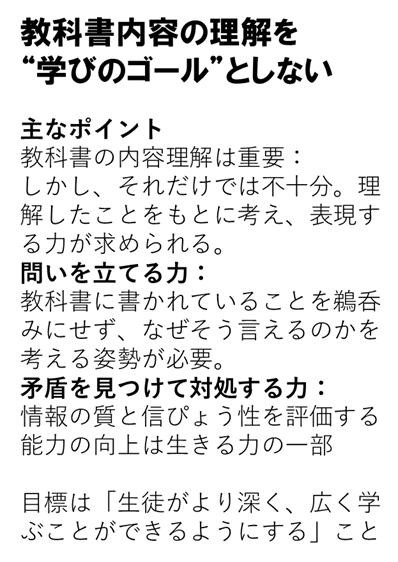

教科書内容の理解を「学びのゴール」としない

学びを深める、問いの立て方とその使い方

別稿「どんな問いを立てるかで授業デザインは決まる」でも申し上げたことですが、「問いの立て方」とその「使い方」は、授業を通した学びの大きさ(成果=深まりと広まり)を大きく左右します。問いを起点に展開する様々な学習活動を「深く広い学び」に結実させるには、どんな問いを用意するべきか、常に考える必要がありそうです。なお、用意した問いの使い方については、別稿に考えるところをまとめました。併せてご高覧下さい。…

答えを仕上げる中で学びは深まる

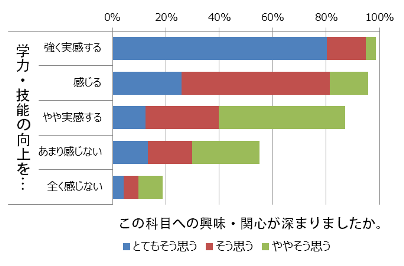

授業を通して学力の向上や自分の進歩を実感できることで、生徒はその科目を学びつづける意欲を維持・向上することができますが、その実感をもたらすのは「習ったことを使って課題を解決できた体験」です。課題を与え、知識や理解を活用する場面を整えることが重要なのは言うまでもありませんが、とりあえず答えが出せたところで立ち止まらせては深く確かな学びは生まれません。答えを仕上げてこその学びです。問いを軸に授業を設計…

確認した結果に基づいてきちんと学びを仕上げさせる

授業では、教えたこと/学ばせたことの確認を様々な場面で行っているはずですが、現時点での理解や進歩の度合いを確かめるところを終点にしては、理解や習熟に不足が残る生徒をそのままにしてしまいます。十分な理解が形成されたか、習熟に不足はないかを確認するのは、確認した結果を踏まえて「仕上げ」に向かわせるためです。確認後に仕上げの工程を伴わないのでは、確認の意味は半減し、下手をすると「できなかった」ことを生徒…

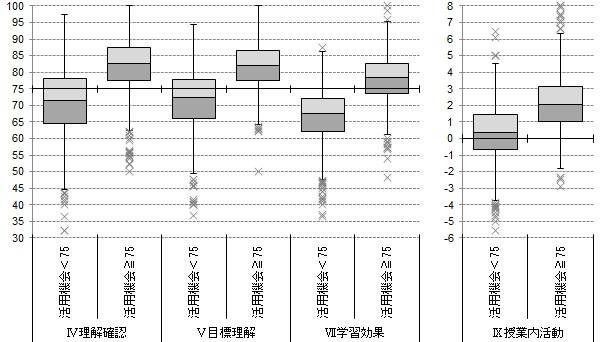

課題解決の場を整えたら、挑ませる前に理解の確認

習ったことを使ってみる機会

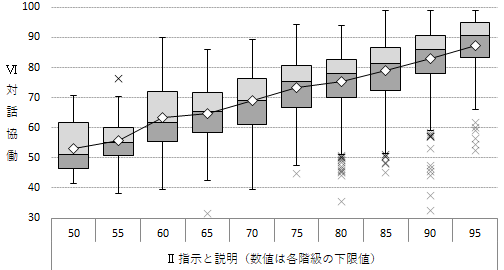

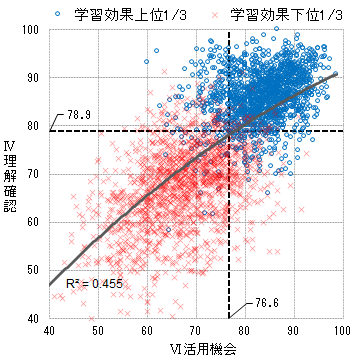

授業評価アンケートの標準的な質問設計の中に、「習ったことをもとに考える機会が、課題などで整っている」かを尋ねる項目(Ⅴ活用機会)を設けてあります。ちなみに、Ⅶ学習効果への寄与度は「最大」です。この質問の焦点は、言うまでもなく「習ったことをもとに考える機会」の部分。「課題などで」は実現の手段の例示に過ぎず、要は「獲得させた知識・理解に生きて働く場が与えられているか」が重要です。ある日の授業を終えたと…