学ぶ理由/自立した学習者

模試の結果を正しく振り返る(学習行動の改善)

以前の記事「模試や考査の事後学習~間違え直しだけでは不十分」でも書きましたが、模試や考査の結果を戻すとき、所謂「間違い直し」に取り組ませるだけでは不十分。学習行動の十分な改善は期待できません。テストの結果を通じて振り返るべきは「これまでの自分の勉強への取り組み方や学習方法」であり、振り返りを行う目的は「より良いパフォーマンスを得るにはどのように行動すれば良いか」という自分の課題を見つけること。ひい…

説明がわかりにくいと言われたら

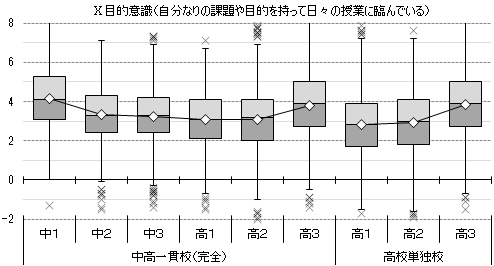

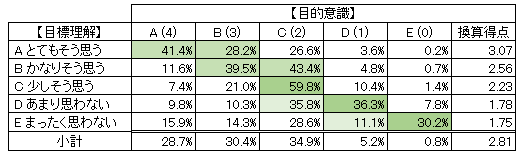

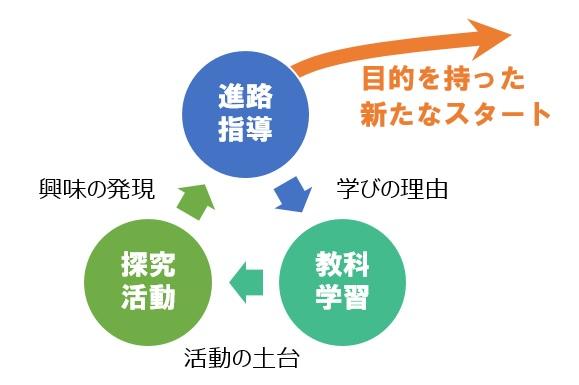

目的意識をもって学びに取り組んでいるか

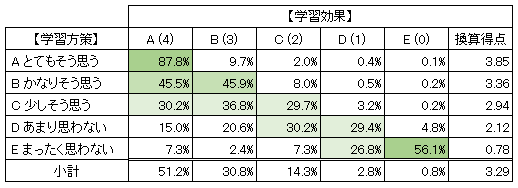

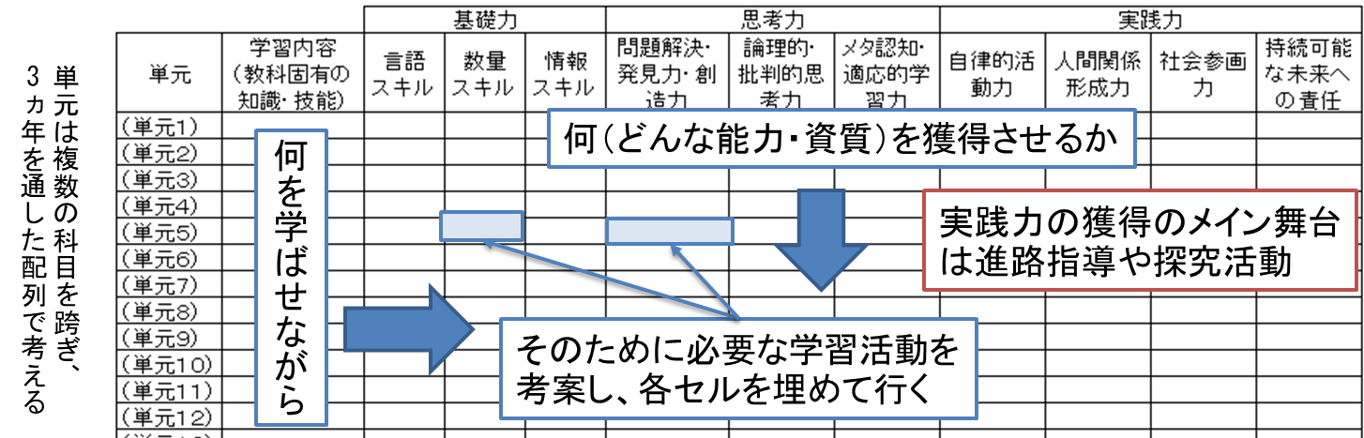

学習方策の獲得はどこまで進んでいるか

科目を学ぶことへの目的意識/学ぶ理由

科目の学び方や取り組み方の獲得

主体的に学んでいると言えるには、生徒自身が「学ぶことへの自分の理由」を持っていることに加え、自ら学び進められるだけの学習方策を獲得している必要があります。誰かに教えてもらわなければ勉強が進められない状態はどこかで脱したいもの。自ら学び続けられる生徒を育てることは、数ある指導目標の中でも最も重要なものの一つです。■関連記事: 学習方策の獲得はどこまで進んでいるか【学習方策】 私は、この科目の学び方や…

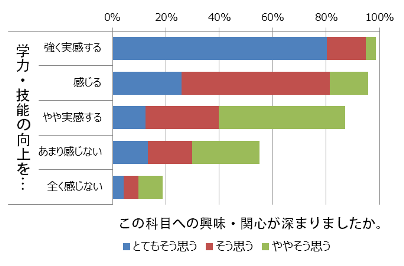

授業を受けて実感する学力の向上や自分の進歩

生徒に問いを立てさせる

主体的、対話的な深い学びの実現のカギをにぎるのは、生徒に自ら問いを立てさせることだと思います。先生方の発問や教科書会社が用意した設問が、個々の生徒の興味を十分に刺激するとは限らず、学びは自分事にならない(=学ぶことへの自分の理由を持てない)かもしれません。また、教材を離れ、問いが付与されていないテクストや資料を読む場面では、読み取ったことの中に自ら問いを立てられてこそ、より深い理解が作られますし、…

教科書をきちんと読ませる

検定教科書の内容を中高生の半数近くが読み取れていない、内容を正確に理解できない可能性がある――この研究結果が発表されたのは、本稿を最初に起こしたときの少し前。かなり大きな話題になりました。教科書をきちんと読めないということは、眼前の課題を解決するために何かを新たに学ぼうとしても、誰かが教えてくれでもしない限り、必要な知識と理解を自力で形成することができないということ。21世紀型能力における基礎力(…

学びに向かう力/主体的な学習姿勢をどう評価するか

年度末に行うべき、模試・考査のやり直し

年度末を迎え、進級を間近に控える1年生、2年生には、ゼロ学期のうちに是非ともやっておいてもらいたいことが幾つかあります。その一つが「これまでに受験した模擬試験と定期考査のやり直し」です。ちなみに、最上級生になる2年生に限れば、志望理由を言葉にしてみること(第一志望宣言)にもきちんと取り組んでもらいましょう。 2018/02/21 公開の記事をアップデートしました。 ❏ 一定の時間を経たところで「学…

次のステージ(進級後の学び)への準備は整っているか

年度末に向けて、来年度の指導計画作りが進んでいると思います。模試成績や受験結果の検討会などを経て進級後の学びを妨げかねない問題が見つかることもあれば、一年間の成績伸長からは「前学年での躓きが原因となって成績伸長を妨げた」との反省がなされるケースもあります。こうして発見された課題に対して有効な対策を講じることができるかどうかが問われるところ。反省は行動に繋げてこそ意味を持ちます。次のステージ(進級後…

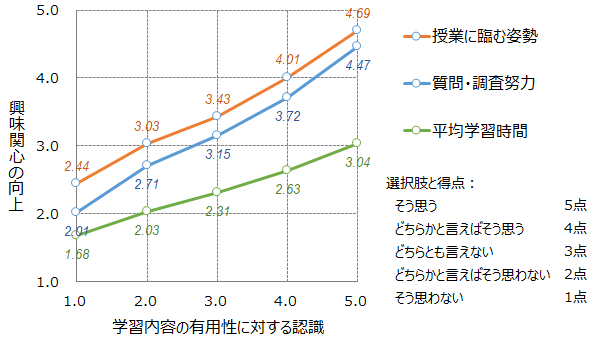

学んでいることの有用性に気づかせる

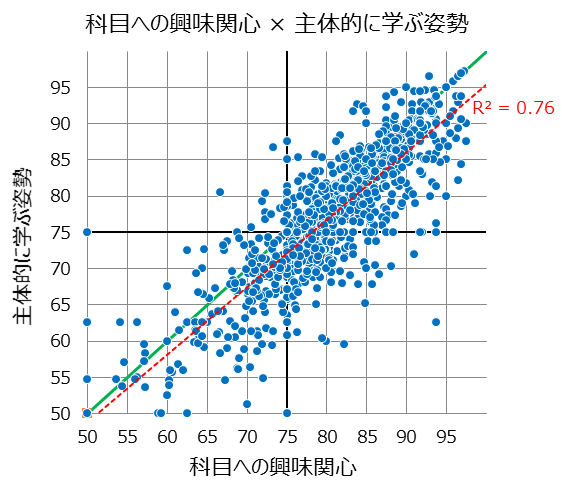

興味関心と自ら学ぶ姿勢とのギャップ

生徒の興味・関心をどこまで育めたか

授業を通じて科目に対する(あるいは学びそのものへの)生徒の興味や関心を高めることはどの教室にも共通する目標だと思いますが、そのための方法を論じる機会の多さに比べて、「興味・関心とは何か」という根幹に立ち戻った議論はあまりなされていないような気がします。興味・関心とは何かをきちんと定義しないままでは、その高まりを客観的に測定することはできません。方法をあれこれと論じても、それらがどのくらいの成果を得…

学び方そのものを学ばせる

教科学習指導の目標は、教科固有の知識や技能を身につけさせて、使いこなせるようにさせることが第一であるのは言うまでもありませんが、これらを優先させるあまり、学び方を身につけさせたり、学ぶことへの自分の理由を作らせたりするのが疎かになってはいけません。ここで言う「学び方」とは、知識を獲得する方法だけでなく、体験を構成して理解を形成する方法、協働で課題解決に当たる場面でのふるまい方など、学びの場での行動…

正しい選択を重ねられる生徒に育てる

どんな場面でも生徒を指導をするときに最終的に目指すのは、「正しい選択を重ねられる生徒に育てる」ことだと思います。これは進路指導に限らず、生活や学習の場面についても言えることだと考えます。正しい選択が行えるようになるには、幾つかの要件を満たす必要がありますが、そのうち最たるものは以下のようなところでしょうか。 1では、必要な情報は何かを特定し、それを効果的に集める力(土台となるのは「読んだり、聞いた…

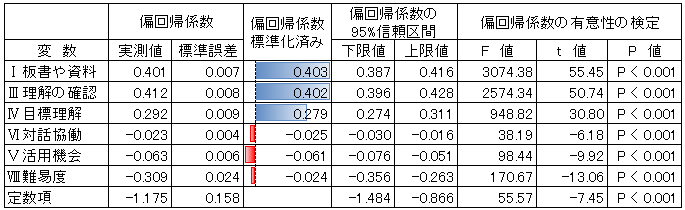

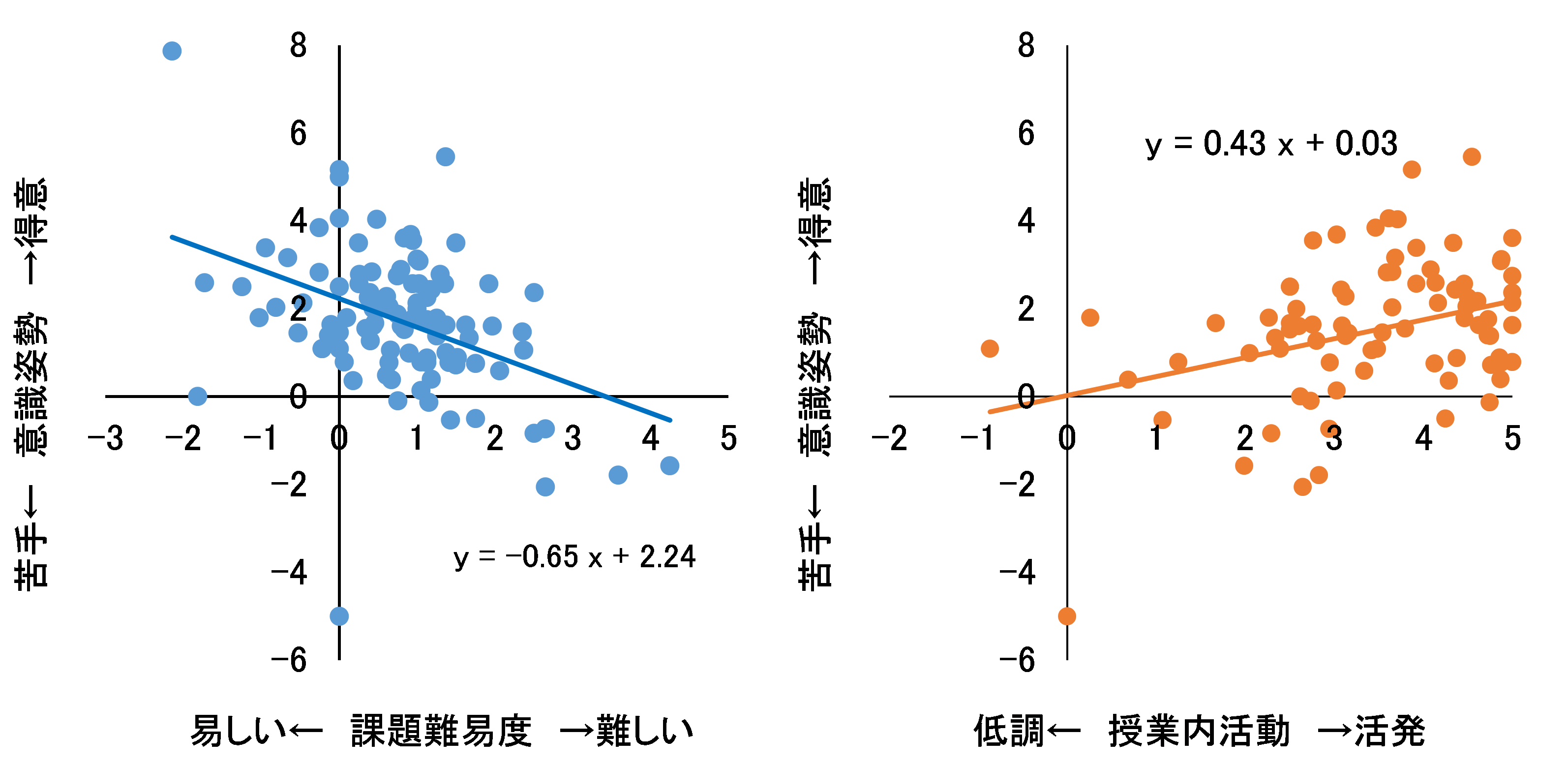

難易度からの得意/苦手の意識が受ける影響

主体的・対話的で深い学び~どこまで実現したか #2

新しい学力観に沿った学ばせ方への転換を図る中で「主体的・対話的で深い学び」がどこまで実現できたか測定することは、これまでに重ねた授業改善に向けた行動の妥当性を検証し、効果を挙げてきた優良実践を抽出するために欠かせません。今後のさらなる改善に向けて、どこに次の一歩を踏み出すべきかの判断をするにも欠かせないデータの一つになるはずです。授業者としての行動/活動の配列などに視点を置くことも大切でしょうが、…