生徒による授業評価

進級を前に「学びへの自己効力感」を点検

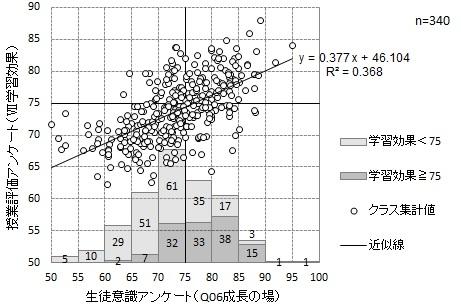

ゼロ学期には、進級後の学びを視野に「学びへの自己効力感」を生徒がどのくらい持っているか、確認をしておく必要があろうかと思います。どのフェイズでも、「学び」はそれまでに身につけてきたものを土台に積み重ねるもの。既習内容の理解と定着が不可欠なのは言うまでもありませんが、それと同等以上に重要なのが「学びへの自己効力感」です。自己効力感は、生徒の内面にあるものなので、直接観察はできません。授業を受けて学力…

優良実践の共有をシンプルなグループワークで

記事まとめ(大学編~より良い学びの実現へ)

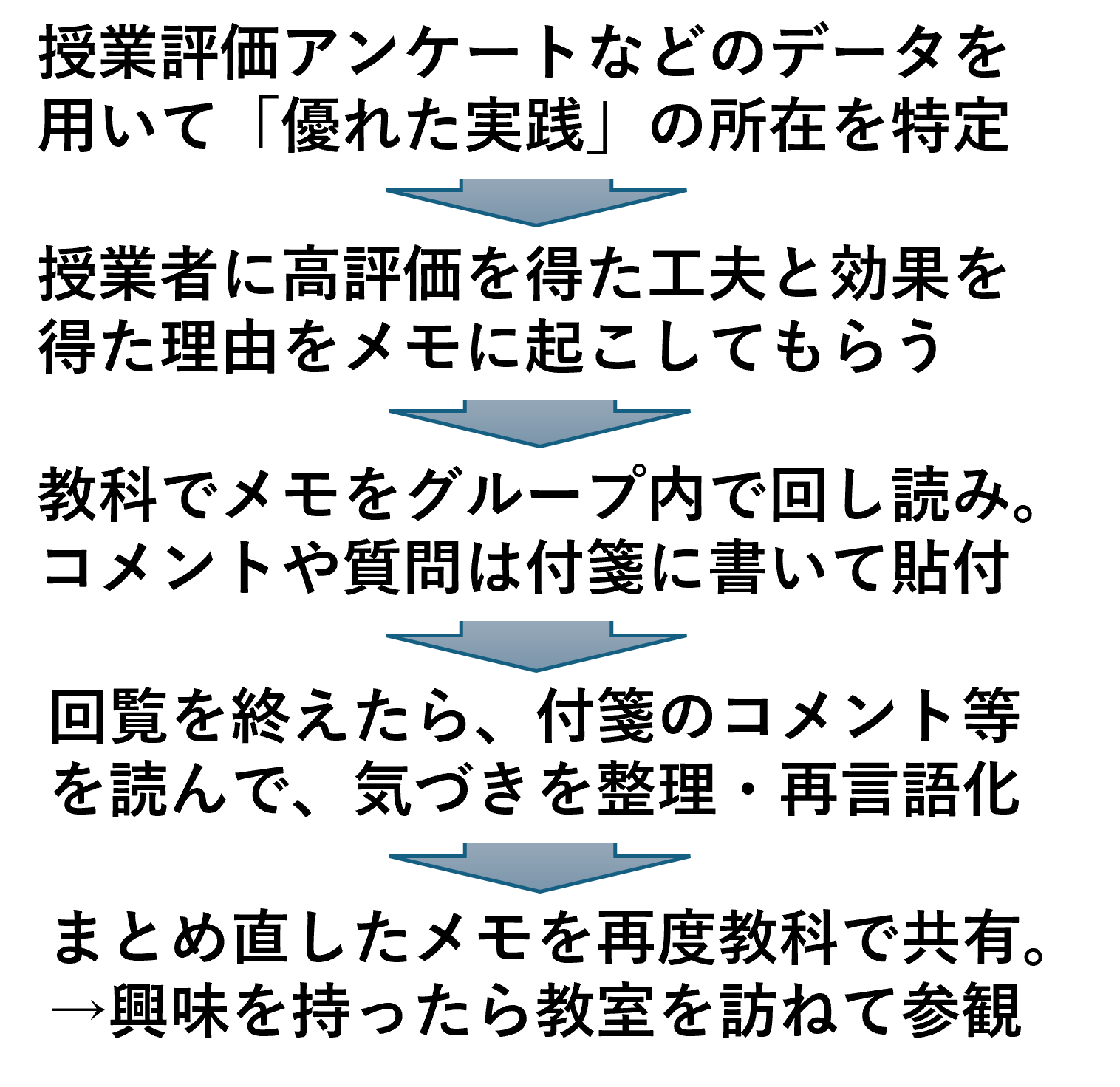

中高同様、大学の授業でも「何をどのように教えるか」に加えて「学生の学びをどのように支えるか」が問われています。授業評価アンケートの質問群も、以前の「わかりやすさ」「面白さ、役立つ度合い」から、学生による学びへの取り組みに焦点を当てる設計になってきました。例えば、「学んだことをもとに課題の解決法を考える機会」「周囲とのやり取りで得る気づき」がどのくらいあるかを尋ねる項目や「自分なりの目的をもって学び…

授業評価の結果をより良い学びに活かす~大学編

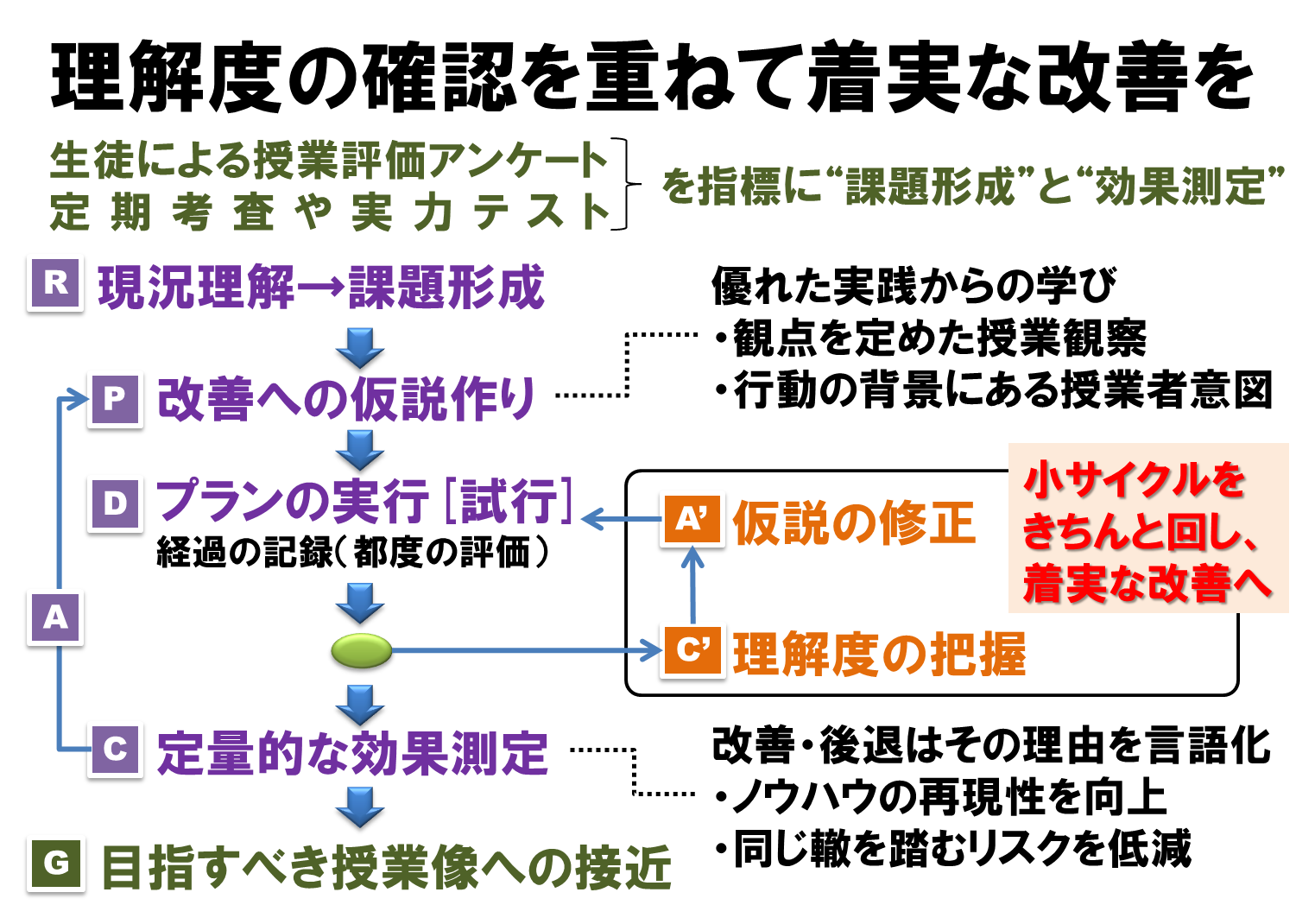

大学で実施される授業評価アンケートは、学生の学びの質を向上させるための重要な手段の一つです。しかし、アンケート結果が単に公表されるだけで、授業改善に繋がっていないケースも少なくないようです。授業評価が意味を持ち得るのは、単なる数値の比較に終わらず、教育の質向上に繋がってこそ。本稿では、評価結果が適切に活用されない理由から、その解釈や授業改善に向けて踏むべき手順まで考えてみます。 ❏ 授業評価が活か…

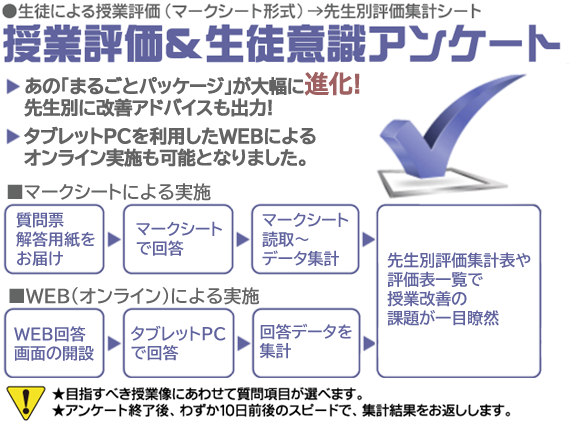

アンケートの結果に照らしながら、指導の改善を図る

生徒が経験してきた学習活動/学習履歴は、個人でも集団でも、それぞれ異なります。学習履歴の違いは説明や指示の受け止め方などにも違いを生むため、同じ指導を行っても、各々の反応が異なるのは当然です。どんな反応が返ってくるのか予想しきれない以上、生徒の反応を、精緻な観察とアンケートの結果なども参考にしっかり捉えながら、指導計画の修正を重ねなければ、学びを意図した方向に導くことはできません。 2014/10…

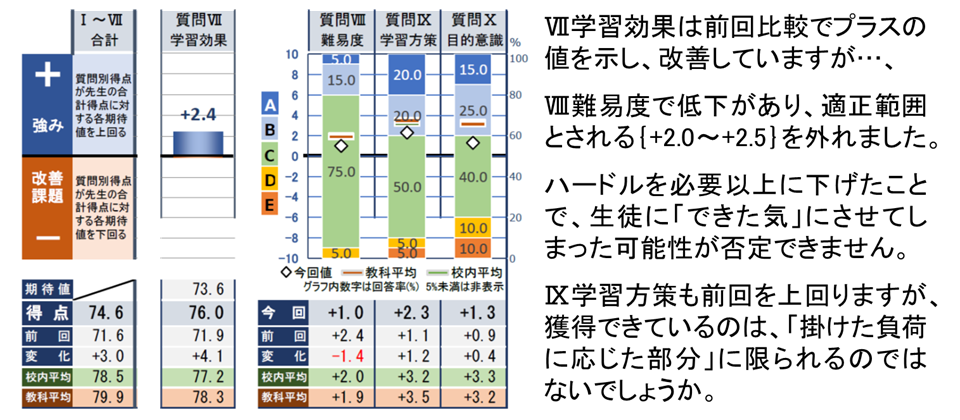

授業改善は進んだか(授業評価アンケートの前回比較)

授業評価の事前指導と結果のフィードバック

生徒による授業評価アンケートを行うときに、生徒に対してどんな事前指導をしておくべきか、アンケートの後、結果をどう伝えるべきかとのご質問をいただきました。結論だけ言うなら、授業評価アンケートの目的を先生と生徒が共有した状態を作ることが事前指導であり、結果への所感をあれこれ言葉にするのではなく、結果を活かした「より良い授業」を生徒の眼前に実現して見せることが正しいフィードバックだと思います。 2018…

学習効果が高まっても、難易度が下がっていたら

授業のこと以外にも尋ねておくべき“生徒の意識”

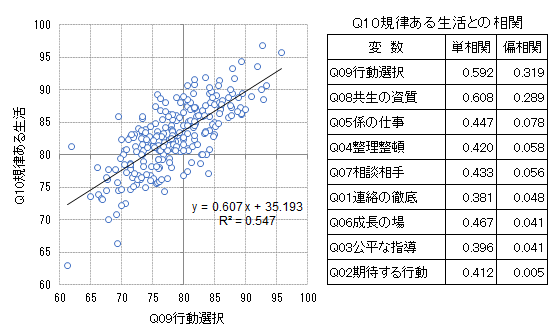

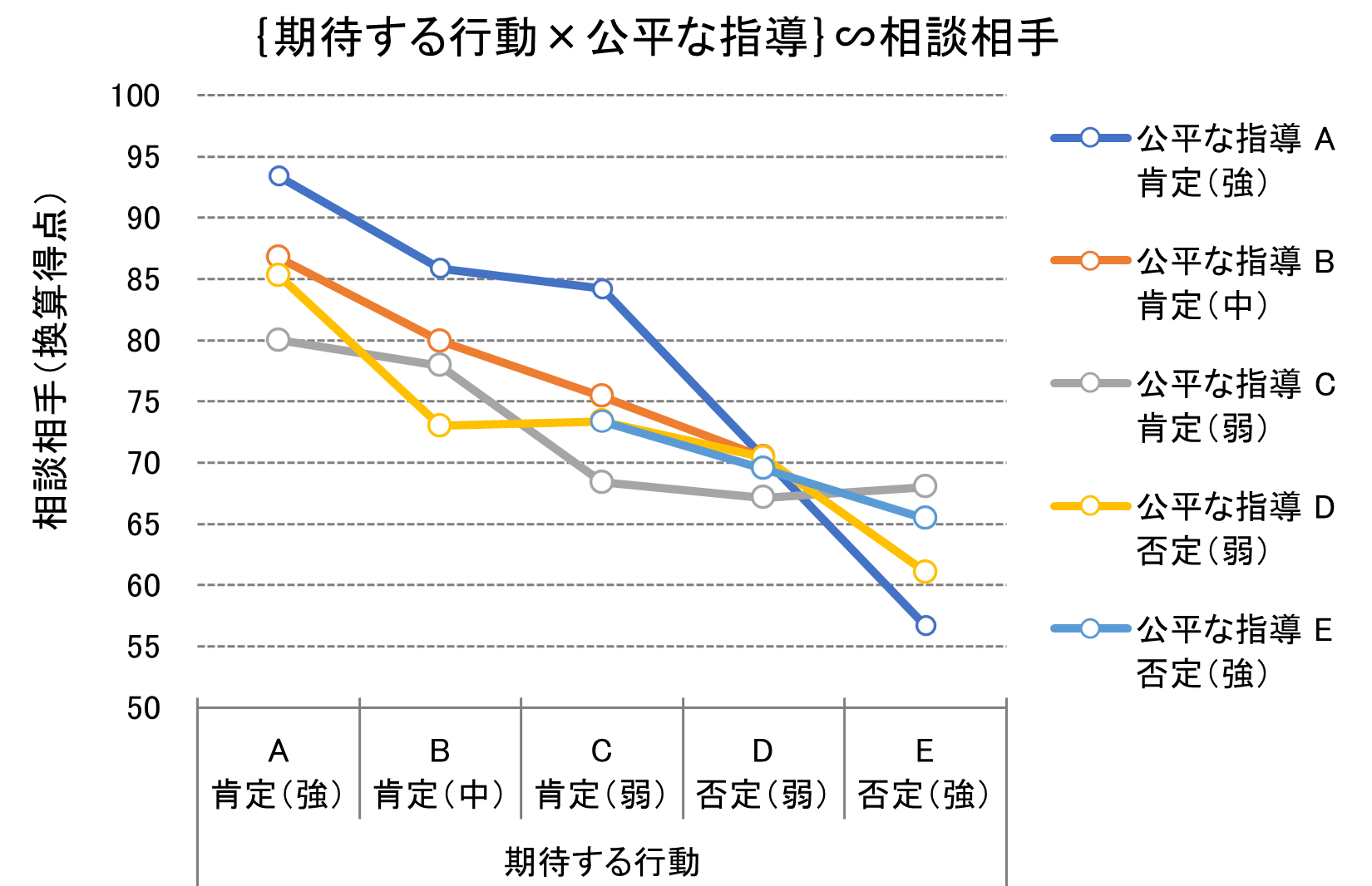

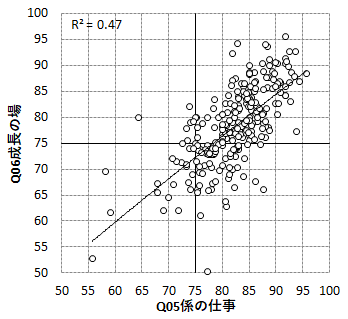

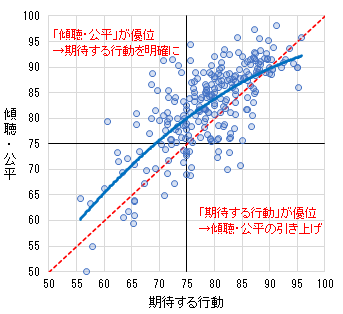

言うまでもなく、教科学習指導の土台はホームルーム経営です。生徒が互いに刺激し合う(=相互啓発が働く)学びの場は、個々の生徒の学力や技能の向上を支え、学習を通じた成長/進歩を大きくします。 クラスが「成長の場」として機能するかどうかは、「係や当番の仕事」がどれだけ機能しているかや、担任の先生が「期待する行動」をきちんと打ち出しているかなどによって左右されることもわかっています。定期的にアンケートを取…

生徒による授業評価

授業評価の結果から(記事まとめ)

規律ある生活、集団生活のマナー

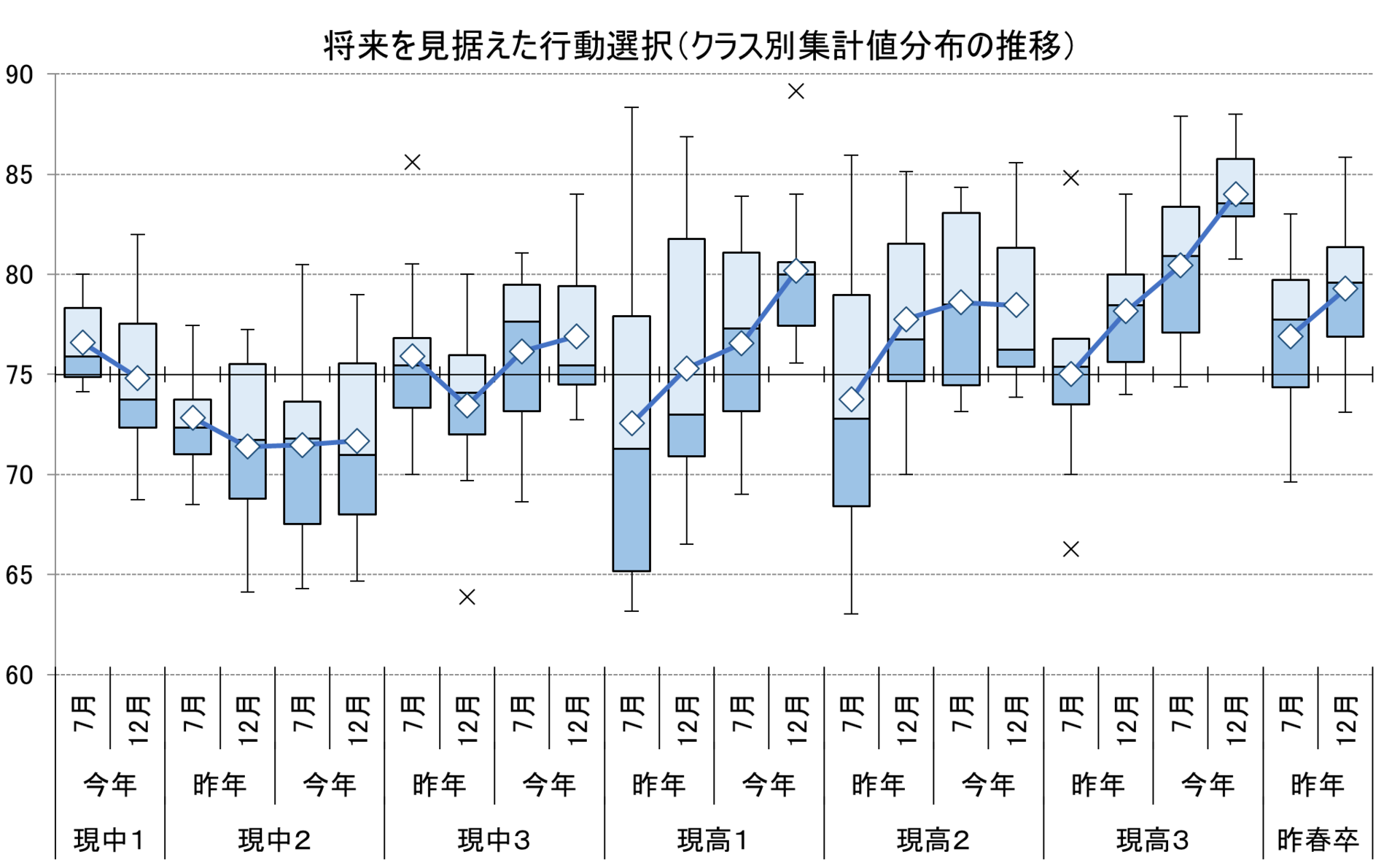

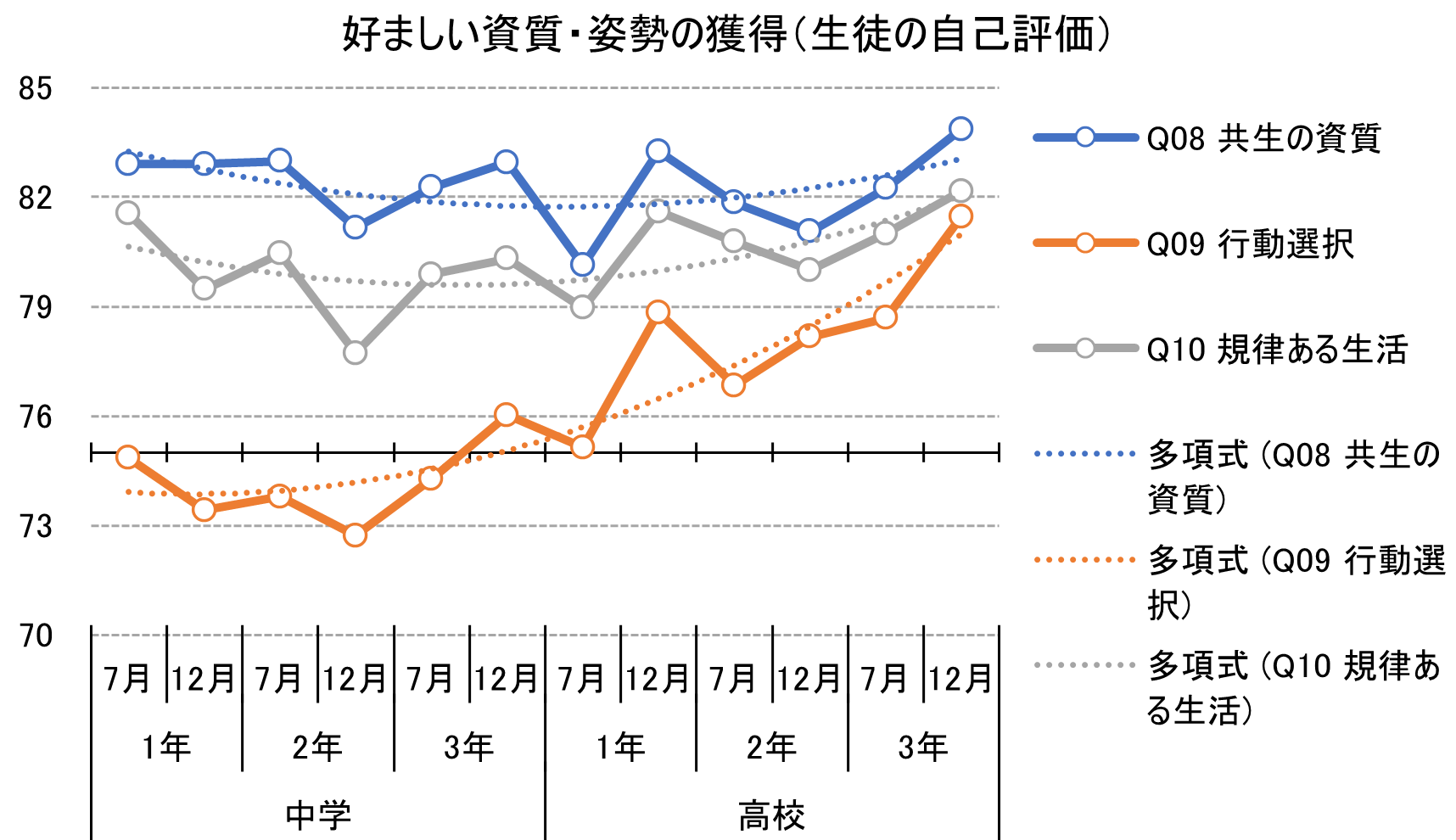

将来を見据えた行動選択

異なる意見に耳を傾ける姿勢

困ったことや悩みを信頼して相談できる相手

生徒が互いに刺激し合い、共に成長するクラス

係や当番の活動で関係を築き社会性を育む

整理整頓、教室の環境整備

教室が学習に適した環境に保たれているかどうかで、学びの成果が大きく左右されるのは言うまでもありません。生徒の私物が通路をふさいでいたら机間指導の邪魔になりますし、グループワークへの切り替えなどフォーメーションの変更にもひと騒動。こんなところで貴重な授業時間を無駄にしたくないものです。掲示物にしても、余計なものが目に入っては、肝心な連絡やメッセージが埋もれて伝わらなくなってしまい、生徒が整えるべき「…

.png)

.png)