生徒が問題演習を行ったり、実験や話し合いに取り組んでいたりするときに、先生方が机間指導を行いながら、生徒の質問に答えるシーンは、教室ではごく当たり前の、まさに日常でしょう。

わからないことがあったら訊くようにと声をかけ、質問一つひとつに丁寧に答えていくのは、生徒の疑問や不明に向き合う指導者としての親身な姿に見えますが、よく考えてみると、「質問に丁寧に答える」という対処だけでは、十分ではないところも多々ありそうです。例えば、

- 訊いて解決するだけでは、自力で不明を解消する力が身に付かない。

- その場でのやり取り/個々への対応がクラス全体の学びにならない。

- たとえ言葉が足りなくても、先生が質問を理解してくれるので、自分の疑問を正しく言語化して伝える必要に迫られない。

生徒の質問に先生が答えること自体が問題ではありませんが、ちょっとした工夫を忘れては、せっかくの学びを「その場の疑問を解消するだけのもの」にしてしまいます。生徒の疑問に「代わりに答える」のではなく、「生徒が自力で理解へ向かう道筋を整える」ことが肝要です。

また、不明が解消できたとしても、(生徒が自ら理解を形成する過程のどこかに存在した)不明が生じた原因はそのままかもしれません。振り返りの中で、「どうすれば自力で理解できたか」を考えさせましょう。

2020/10/08 公開の記事をアップデートしました。

❏ 不明の解消に、先生以外のコンサル先を確保させる

わからないことがあれば先生に訊けば良い、という姿勢を身につけさせてしまうと、自力で教科書や参照型教材を使って、不足する知識を自ら補おうとする意欲や行動が希薄になりがちです。

インターネット上の「相談」などを見ても、信頼できる情報ソースもあり、自分で調べればわかることなのに、誰かの答えを待つ/求める投稿が少なくありません。効率の点では良いのかもしれませんが…。AIがあまりに手軽に答えを提示してしまう今、問題はさらに深刻です。

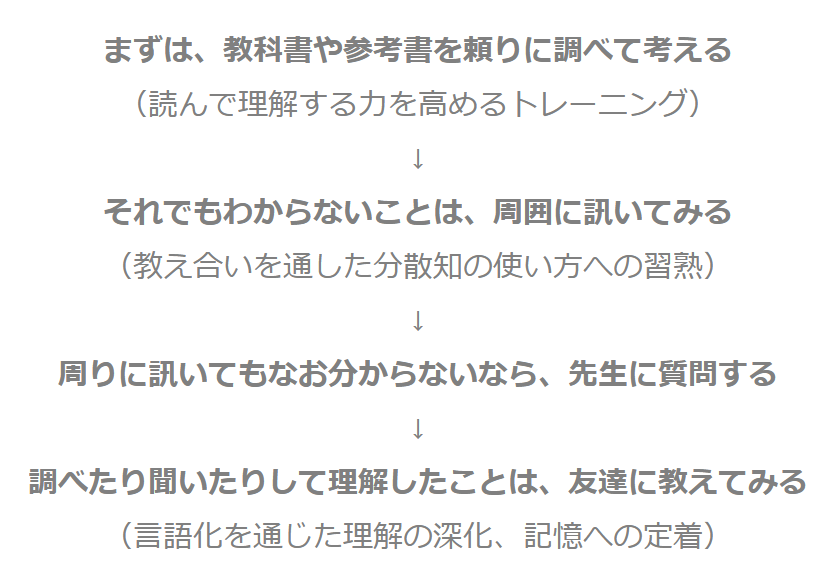

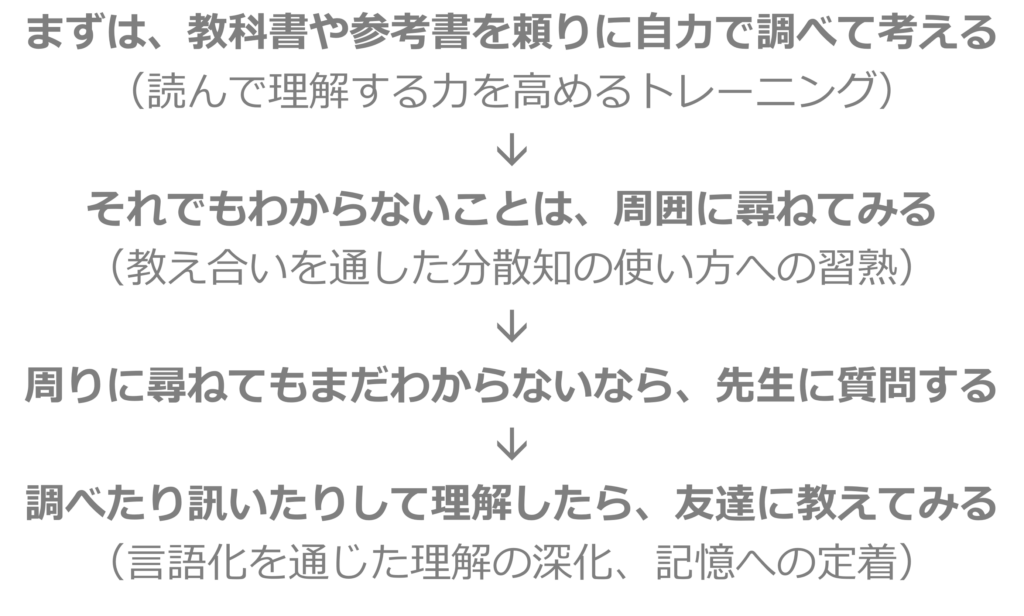

別稿「自力で学ぶ力を育むのに重要な、最初に選ぶ”対話の相手”」で書いた通り、学習を進める中でわからないことに遭遇したら、最初にすべきは教科書やノート、副教材のページを開くことでしょう。

生徒に理解や思考を求めている(=読ませたり、考えさせたり、まとめさせている)場面で優先すべきことは、先回りして説明することでも、わからないところはないかと尋ねて回ることでもないはずです。

まずは、生徒の様子にしっかりと目を配りましょう。もし、手が止まっていたり、わからないという表情を浮かべたりしている生徒がいたら、どこで躓いているのか、何を参照しようとしているか、手元を覗き込んで把握を試みましょう。

中には的外れなところを調べていたり、不明がどこにあるのかすら見失ったりしている生徒もいるかと思います。「何を調べているのか」を尋ねて言語化させ、焦点を正しく置き直させるのが、ここでの支援です。

教材を参照しようとせずに、考えあぐねて立ち止まっている生徒には、教科書の目次や索引、副教材に意識を戻させましょう。ページを開けという指示より、「教科書のどこに書いてある?」と尋ねる方が、この場面での目的にマッチします。(cf. 参照型教材を徹底して使い倒す)

一人で調べたり、考えたりしても打破できない状況は、話し合いの中での気づきの交換で突破させることになりますが、まずは「自力で調べる/読んで理解を試みる」が先決。すぐにペアやグループでの活動に移行してしまうと、周りを頼みにするだけの生徒も出てきます。

自力で考え、周囲に尋ねてもなお不明が解消できずに残った時こそが、先生方の出番。生徒同士のやり取りを注視してきたことで、疑問の正体もしっかり捉えているはずなので、効率的な説明ができるはずです。

最初から先生が説明してしまうのが「最短」でしょうが、それは同時に生徒が経験する学びを「最小」にしてしまうことにほかなりません。

❏ 机間指導中は観察に注力、フィードバックは板書で

繰り返しになりますが、生徒一人ひとり/ペアやグループごとに何かをさせているときは、助言よりも観察に注力すべきです。

個々のケースに助言を与えたり、説明をしたりしても、他の生徒には聞こえません。学びは「声の届く範囲」に止まってしまいます。

躓きや不明、誤解には、複数の生徒/グループに共通するものもあるはずです。そうした不明・誤解には個々に対応するよりも、クラス全体にフィードバックすることで、「みんなの学び」にすべきでしょう。

とはいえ、生徒がせっかく活動に集中しているところで先生が声を上げては、せっかくの活動を止めてしまいます。全体に伝えるべきことは、声には出さず、黒板に書き出して生徒の視野に入るようにしましょう。cf. 演習中にワンステップずつ進める板書

板書に気づいた生徒は、ヒントや気づきを得て活動を再開するでしょうし、活動に夢中で板書に気づかずにいる生徒には、近くから観察してみて、必要なら声を掛けるくらいで、不足のない指導になるはずです。

なお、活動を邪魔せずに、中途で適切なフィードバックを行うことは、学びの成果をより大きなものにします。演習時間を終えて、次の活動に移るときになってから「講評的なこと」を伝えるのでは、生徒は修正の機を逃して、十分な成果を実感できずに学びを終えます。

これでは、頑張って納得の行く結果が得られたという「成功体験」から遠ざかり、「うまくできなかった」「納得のいくものにならなかった」との感想が残りがち。次に向けたモチベーションも高まりません。

❏ わからないことは何かを考えさせ、言語化させる

先生に対して行う質問は、言葉が多少足りなくても、先生が知識を動員し、想像力を働かせて、何を質問しているのか斟酌してくれます。

自分の抱えた疑問や不明が何であるかをしっかり見極められず、言語化もおぼつかない状態でも、「先生、わからない」と訴えて助けを求めれば、たいていの場合は、丁寧で的確な回答が返ってきます。

先生は、「多分ここがわからないのだろう」と想像できてしまうため、生徒が言語化できていないところまで先回りしてしまいます。この状態では、生徒は「質問をする力を高める必要性」を感じません。

しかしながら、これが通用するのは、相手が先生の時だけでしょう。自分の不明や疑問を正しく表現する(=質問として言語化する)力を備えていないと、将来困る場面に出くわすことも多々ありそうです。

言語化できない疑問を多くの生徒が抱えているときは、それぞれの疑問や質問をワークシートに記入、提出させ、ICTを使って共有してみましょう。他の生徒の疑問にも触れることで、わからなかったことの正体が掴めたりすることも少なくありません。

他の生徒も読むことを前提に、疑問を言語化するわけですので、正確に伝えようと、疑問の正体を探り直し、正しく言葉にしようとする努力も生まれます。その中で、生徒は新たな能力を獲得していくはずです。

共有できた疑問の答えは、生徒それぞれがじっくり考えた上で、その結果を改めてシェアするのが好適。先生が「解答」を示すまでもなく、相応の理解をクラス全員の中に落とし込める可能性があります。ここでも不用意な先回りをしないように心掛けることが大切です。

本稿では、生徒からの質問に先生方が即応し、的確な答えを返してあげることが、意図せぬところで「生徒の学び」にネガティブな影響を持ち得ることを、幾つかのフェイズに分けてお伝えしました。

目の前で生徒が抱えている不明や疑問を、どのように扱うことが、生徒の成長に最善の結果をもたらすのか、(いつも正解にたどり着けるわけではないでしょうが)常に考えながら指導に当たりましょう。

■関連記事:

- 質問や相談が上手にできない生徒

- プレゼンテーション力より質問力

- AIの時代だからこそ「問いを立てる力」

- 質問の意図をきちんと捉えているか

- 質問を引き出す~学びを深め、広げるために、同(続編)

- 授業改善の方向性は合っているか?(チェックリスト)

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一