教育活動(指導)の効果を測定すべきものには、目標が定性的に記述されるものも含まれます。協働性、多様性、主体性といった学力の第三要素に含まれるものなどはその典型でしょう。

定性的な目標は、評価基準(観点別に記述した段階的な評価規準=ルーブリック)に書き出し、それに照らした評価結果の分布を捉えるなど、定量的に扱えるデータ(数値)に置き換える必要が出てきます。

指導が有為な効果を上げているかを確認(=統計的に検証)しないことには、指導方法の妥当性にも自信が持てず、取捨選択の判断がつきません。続けていいものかどうか、確かな手応えがないまま、試行に生徒を巻き込んでいくことには、ためらいも覚えます。

2015/12/04 に公開した記事を再アップデートしました。

❏ 定性的目標は、評価規準に照らした評価結果の分布で

教科学習指導のみならず、生活指導や進路指導においても、それぞれの段階で到達を目指す目標状態があり、それらを達成するために様々な指導が設計され、カレンダーの中に組み込まれているはずです。

時期ごとに到達度を測っておかないと、次に進むのに際してどのような補完指導が必要か、指導計画そのものに正すべき点がなかったのか判断がつきません。

テストの結果で(ある程度までは)点数化できる知識・技能、思考力・判断力・表現力などとは違い、生活・進路、あるいは探究といった活動で目指す、フェイズごとの指導目標も、「比較や検証が可能な定量的なデータ」として、効果測定の結果を手に入れなければなりません。

評価に用いる「規準」を書き出すことは、目指すべき到達状態に明確な定義を与えることです。指導期間に入る前に、先生方の間でそれぞれの目標(観点)に対する「達成検証の規準」をすり合わせ、共有しておくことは、指導に向けた目線合わせとしても不可欠です。

❏ 例えば、総合的な探究の時間における指導でも

現行課程で必修化された「総合的な探究の時間」でも、指導のフェイズごとに行う効果測定は欠かせませんが、各地の現場を見ていると、適切な評価が行われていないケースが少なくないようです。

評価とフィードバックなしには、どんな活動も自己目的化します。やらせっぱなしでは、投じたコストに見合った効果は得られません。探究活動の指導改善が進まない状態なら、評価の方法から見直しましょう。

指導を通じて到達を目指した状態を「生徒を主語にしたセンテンス」で記述しておけば、生徒の取り組み方や成果物/パフォーマンスを見て、

- 目標を十分に達成した生徒にはA評価

- ちょっと足りない部分もあるけどね、という生徒はB評価

- これではもう一度やり直しかな、ならC評価

- 期待を超えるところまで頑張った生徒にはS評価

といった具合に評価をすることができます。評価結果の分布をみれば、それぞれの集団(クラスや活動グループ)に対する指導の効果を、比較や検証が可能な定量的なデータとして扱うことが可能になります。

なお、指導の改善が進み、生徒が成長する中で、ルーブリックの記述を充足する生徒が増えてくるはずです。そうした進展にあわせた評価基準のアップデート/記述の更新を怠ると、生徒の成長に蓋をし、指導の改善が止まるリスクを抱えることになります。

❏ 効果測定と履行率点検を混同しないこと!

シラバスなどを拝見すると、評価基準の欄に「課題などの提出率」と書いてあったりしますが、履行点検と効果測定は、当然ながら別物です。そもそも、主体的に学ぶことと、指示に従順に従うことも全くの別物。

提出物の期限を守ったかどうかは履行の様子であり、指導がどこまで目標の達成に寄与したかという視点で行う「効果測定」とは違います。

提出物の体裁が整って、期限までに提出があった(=履行はOK)としても、その指導を通じて目指していた到達状態[能力・資質の獲得]に接近していなければ効果はなかった(=効果はNG)ということです。

模擬試験の間違え直しでも、真面目に取り組んでいた(ように見える)生徒が、次の模試でも同じ間違えをする/同じような成績に止まるという状態も、「履行はOK、効果はNG」ということだと思います。

もちろん、到達状態に接近させるためには、きちんと履行させることが前提でしょうが、くれぐれも「手段と目的の取り違え」が生じないようにしたいもの。十分な履行率にならない場合、否定的に評価されるべきは生徒ではなく、指導者側の行動を省みるべきと考えます。

❏ 履行した生徒/履行しなかった生徒を分けて効果測定

長期休業期間中に、ある課題を与えたとしましょう。その課題をきちんと履行した生徒もいれば、真面目に取り組まなかった生徒もいます。

その課題がどんな効果(生徒の成長、学力の伸長)を得たかを測定しようとする場合、履行の状況によって生徒を分けて、その後の成績推移やパフォーマンスの変化を比較してみる必要があります。

履行しなかった生徒に効果など期待できるはずもなく、課題に取り組んだことの効果は、対象を「履行した生徒」に絞って測定すべきです。

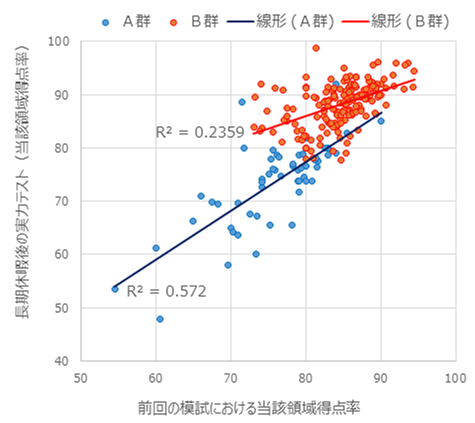

履行NGの生徒(A群)、履行OKの生徒(B群)として、上記の休業期間を挟んで行った2回の実力テストでの成績変化を調べ、散布図にまとめてみたら以下のようなグラフが得られたとしましょう。

このグラフから、如上の課題の効果についてどんなことが推定できるでしょうか。両者を分けなかったら見えなかったことがありそうです。

その3に続く

このシリーズのインデックスに戻る

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一