授業評価アンケートの集計結果は、先生方一人ひとりの振り返りの材料としてだけでなく、校内に存在している優れた実践を掘り起こし、共有するためのきっかけを作る材料でもあります。

しかし実際には、手元に届いた集計結果を眺め、(ときに)分析担当者からのコメントを読む/聞くところで終わっているケースが少なくないかと思います。さらに一歩踏み込み、集計結果に基づき「より良い授業を実現するための共有知を創り出す場」を調えていきたいところです。

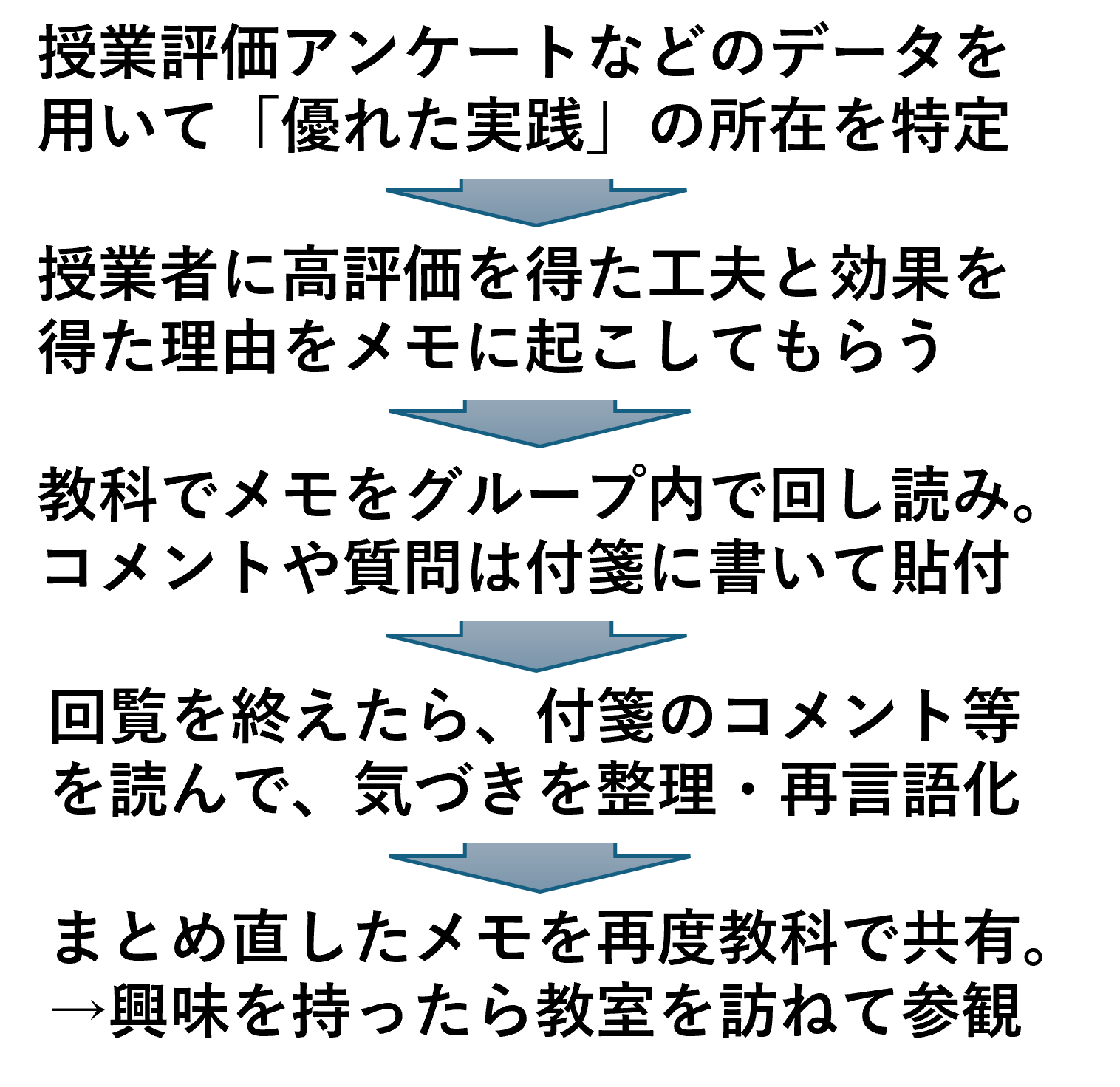

そこで採り入れたいのが、優良実践の共有とさらなるブラッシュアップを目的に、集計結果分析を踏まえて行う、シンプルに設計した(=最小限の手間しか掛けない)先生方によるグループワークです。

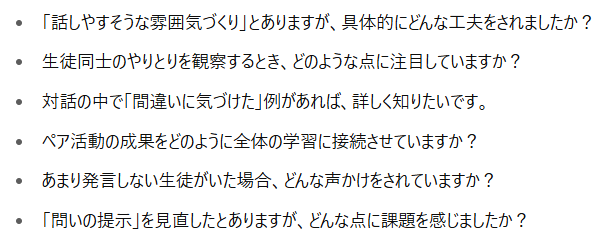

❏ 集計で所在が明らかになった優良実践の可視化と共有

授業評価アンケートの主な目的は「より良い授業の実現のための課題形成」と「改善課題に取り組んできたことの効果測定」ですが、「校内に存在する優れた実践の所在を特定する役割」も持ち合わせています。

所在を特定した優良実践は、当の授業担当者からの報告(=実践の言語化)や、授業公開・研究授業などを通して教科内に伝えていく必要がありますが、後者(研究授業等)はコストの大きな取り組みになりがち。

余計な負担を増やさないよう、手軽な方から始めましょう。先ずは高い評価を得た授業を担当する先生から「授業でどんな工夫をして、それに生徒がどう反応したか」を言葉で明かしてもらうことろからです。

集計結果分析の報告の場を2部に分け、前半は集計データの分析結果を共有するための報告、後半は、所在が判明した(各項目の集計値分布に照らし、個々の授業の相対位置は把握可能)高評価の授業での取り組みを共有するためのグループワークとするケースも増えています。

まずは授業者自身に、自らの実践を振り返り、言語化してもらうところから始めましょう。特別な準備や技術は不要。シンプルなワークシートと付箋紙を使うだけでも、学び合いの芽は十分に生まれるはずです。

❏ 高い評価となった理由を考え、実践を可視化

高い評価を得たからには、何らかの理由がありますが、必ずしも授業者自身がそれを客観的に捉えているとは限りません。意識せずにできていることもあれば、感覚的にしか捉えられていないこともしばしばです。

この状態では、指導の知見として他者/周囲と共有するのが難しいだけでなく、ご自身の中で、さらにバージョンアップを図ろうとするときにも、論理的に思考を積み上げるのに支障を抱えるはずです。

どこかで、きちんと振り返って、自らの取り組みや工夫を整理し、効果を得ているメカニズムを考えてみる必要があるはずです。

研究授業や授業公開などを機に、他の先生方からのコメントに触れて、自分の取り組みが整理されていくこともありますが、そうした場面以外でも、「自分からの働きかけと、それを受けての生徒の反応/動き」を思い出しながら、工夫がどう働いているかを考えることはできるはず。

集計結果からどの項目で高い評価を得ているかは明らかなので、それに関係し得るところ(取り組み)を思い出しながら、どんなメカニズムで取り組みと評価結果が結びついているのか言葉にしてみましょう。その中で、自らの実践の客体化と、捉え直しが進んでいきます。

実践共有という必要に迫られないと、自分の実践に客観的な説明を与える(=可視化する)機会は少ないのではないでしょうか。

また、アンケートの集計結果と結び付けることで、思考を焦点化しやすく、振り返りもより効果的に深く行えることが、このやり方の肝です。

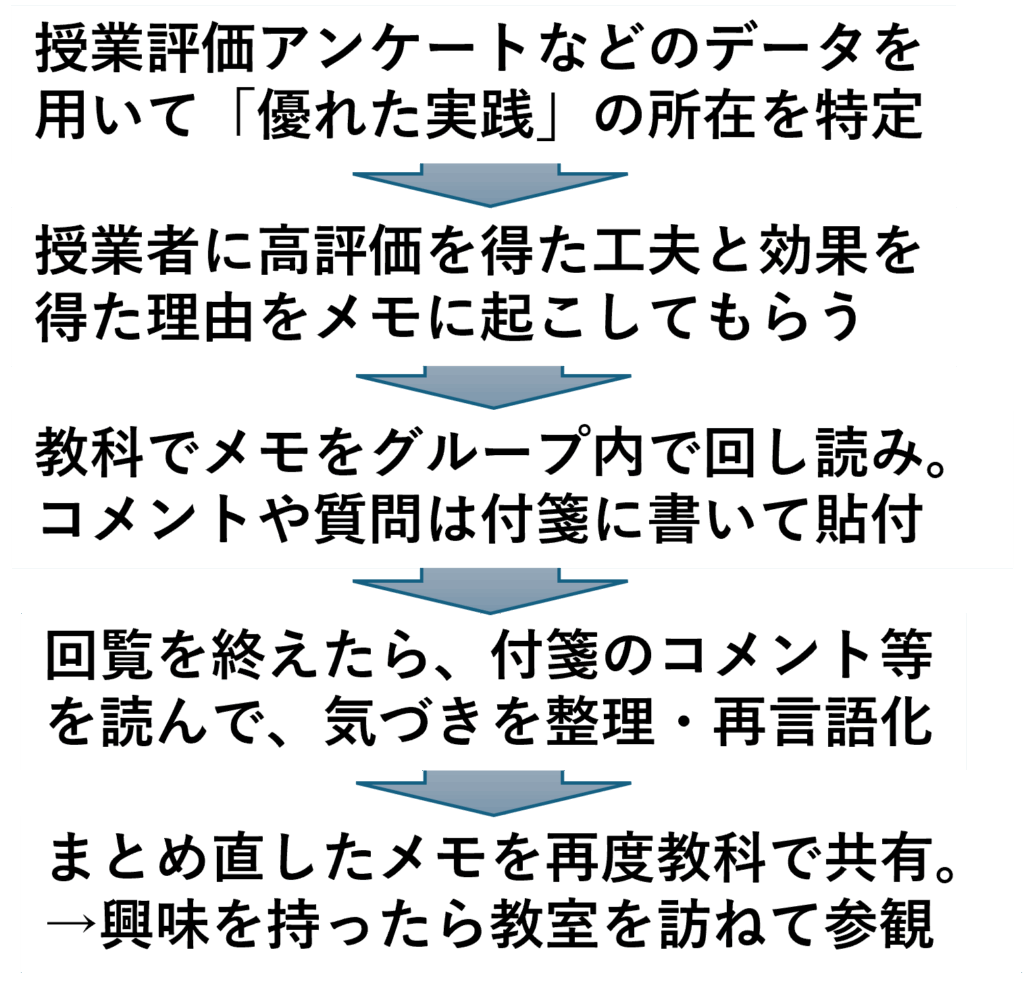

実践報告の記入(例)

❏ 振り返りの結果を書き出したシートを回し読み

前段のような振り返りを行った結果は、ワークシート(メモでも構いませんが)に書き起こし、グループ内で回し読みをしましょう。ちなみに研究授業でも「それぞれ参観メモを起こして回し読み」がお奨めです。

普通は、先生方が順番に口頭で発表(実践を報告)していくところでしょうが、あえて文字に起こしたものを読むことでの共有とします。

読んだものに対するコメントや質問は、別途用意しておく付箋に書いて、ワークシートに貼り込んでもらいましょう。

口頭でのやり取りでは、発言の機会を持てなかったようなケースでも、付箋に書いて貼り込むスタイルなので、しっかり考えて文字を起こせます。他の先生方が貼り付けた付箋から「更なるヒント」ももらえます。

容易に想像できることながら、口頭でのやり取りより効率に勝り、且つ参加者すべての思考を文字に残していけることも大きなメリットです。

回し読みを終えて、記入者の手元に戻ってきたときには参加者全員の何らかのコメントがワークシートに添えられているはずです。

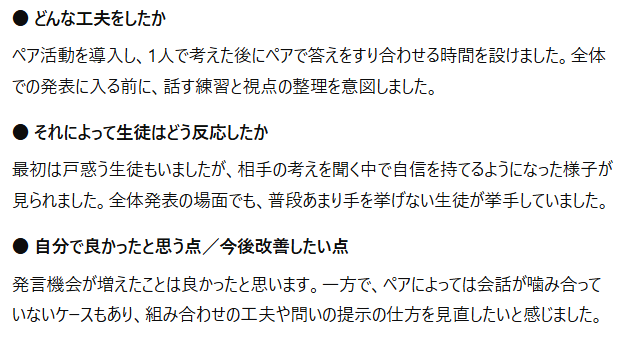

付箋で寄せられた質問(例)

❏ 付箋で寄せられたコメントを読んでの気づきを整理

回し読みに付され、手元に戻ってきたワークシート(実践報告のメモ)には、同僚の先生方からのコメントや質問が貼付されています。

それらを読み込む中には、新たな気づきもあれば、寄せられた質問への答えを考える中で膨らむ思考もあるはずです。これらを頭の中で整理すると同時に、改めて考えるところを言語化してみましょう。

いわば、文字を介して行う教科内の先生方との「対話的な学び」です。

頭の中だけでぼんやり考えているだけよりも、文字にして「外在化」した方が思考を展開しやすいのは言うまでもありません。また、読んで得たものを「感想」に止めていては、気づきを学びに昇華できません。

なお、もらったコメントをどう理解し、思考に拡張していくかを考える際には、生成AIを利用するのも好適です。「この質問にはどんな答えがあり得るか」と聞いてみましょう。寄せられたコメントをより良く消化できるため、授業者としてさらなる「進化」もあり得るかと。

最初のワークシートに立ち戻って加筆・修正したり、コメントや質問への返答を書き足したものを提出してもらい、スキャンしたPDFなどで教科内/校内で共有を図れば、全員のさらなる学びに繋がります。

❏ さらなる効率化を図るなら、資料や用紙は事前に配布

グループワーク(優良実践の共有)の効率化をさらに進めるなら、資料とワークシートは事前に配布して、読んでおいてもらうのが好適です。

実際に記入の手を動かすのは、会場に来てもらってからで十分ですが、分析結果に予め目を通し、自分の集計結果と照らして、どこに自分の強みがあるのかを意識しておけば、その部分への思考が促進されます。

これにより、自分の授業を捉え直す発想が浮かびやすくなり、グループワークを始める時点では、周囲に伝えるべきこと(ワークシートに書き込むこと)が既に膨らみ、整理もだいぶ進んでいるはずです。

生徒の学習と同じで、考え尽くした結果を伝えることはコミュニティへの貢献です。全員で集まる時間をより効率的に使えれば、その後の授業改善もスムーズになり、同じ学習効果を得るコストも減りそうです。

■関連記事:

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一