どの教科にも様々なスタイルの指導法があります。どれも、長年に亘る各地の先生方が重ねた創造的な工夫によって生み出された資産です。

日々の授業では、先生方がそれぞれに磨いてきた指導法を実践されていることと拝察いたしますが、時には異なるアプローチからの授業改善にも目を向け、授業観の固定化を防ぎ、発想を拡充していきましょう。

どんな指導法にも、期待できる効果と抱えがちな課題(メリット/デメリット)があるもの。常に視野を広げ、様々な指導法の特徴を客観的に捉えた上で、不足を補ったり、相乗効果を狙ったりする方法を考えながら、ご自身の授業に取り込み、知見を活かしていきたいところです。

❏ 指導法の知見を広げる~まずは「知る」ところから

指導法の改善を図ろうとするとき、最初のハードルは「そもそも、どんな指導法があるのか」を知ること(=知見の拡充)にあります。

授業観は、自分の経験の中で、知らぬ間に固定化していることが少なくありません。中高で受けた授業、大学で学んだ方法などが原型を作り、その発想の中にしか振れ幅が見えないことも良くあります。

一つのやり方に習熟するほど、それ以外の方法に目が向きづらくなるのは自然なこと。しかしながら、多様な指導法が方々で考案され、それぞれに成果を上げている中、ご自身が磨き上げてきた「学ばせ方」の延長以外のところにも、さらなる改善に繋がる可能性があるはずです。

例えば、英語の授業でも、以下をはじめとして様々な指導法がありますが、どれかを選ぶと、それを深める方向に意識と改善行動が向くため、他の方法に視野を広げて学ぶ機会は思いのほか少なくなります。

- 音読を重ねて、構造や意味の理解を深める「音読重視の指導法」

- 言語を使うことに重きをおいて授業を設計する「CLT」

- タスクへの取り組みを通じて言語運用力を育てる「TBLT」

- 他教科の内容を学習する中で、言語習得を図る「CLIL」

- 同じ教材を繰り返し用いるスパイラル型の「ラウンドシステム」

指導法の「名前」や概要を知るだけでなく、実践に触れて、「どんな文脈で活用されるのか」「どのような目的に合致しやすいのか」「どんな学習者に向いているのか」まで知ってこそ、生きた知識になりえます。cf. 指導法選択と実践の工夫_英語編(PDF)

先人や同輩の方々が、それぞれに知恵と工夫を重ねて開発してきた指導手法や、その背後にある知見や思想を知らぬままでは、「巨人の肩の上に立つ」こともままならず、踏み出す方向も見えてこないかも…。

幸いなことに、全国各地では研究会や発表会が開催され、ネット上にも実践を伝える記事や報告が多々見つかります。それらを探して整理するのもAIに手伝わせればかなりの効率化が図れます。指導知見の拡大を図るのに、それほどのコストと時間を投じる必要はなさそうです。

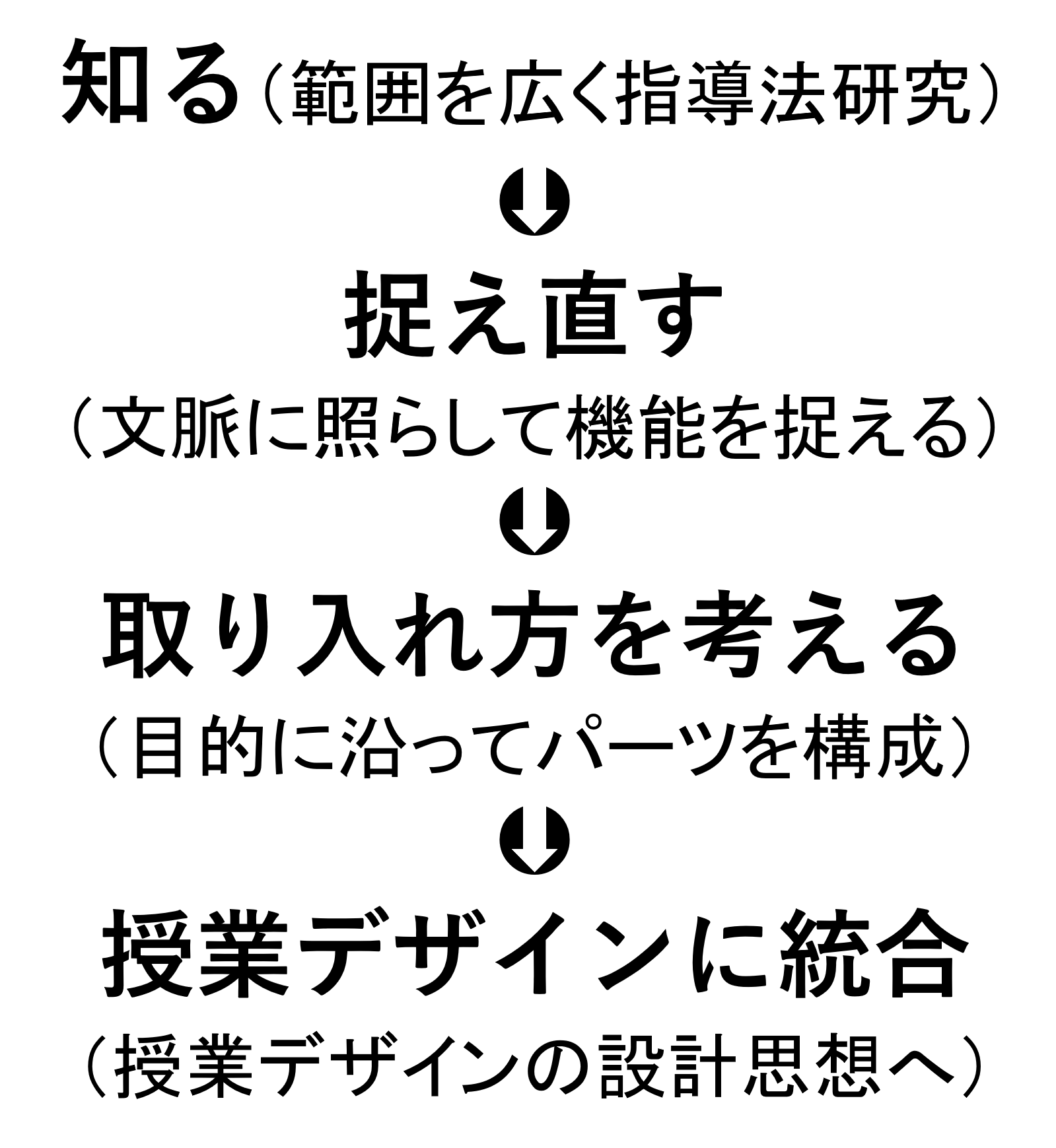

❏ 指導法を「捉え直す」~取り入れるべき“素材”として

それまで知らなかった指導法を新たに知ったときに見られる反応は、

「これはいける、さっそくやってみよう!」か

「担当クラスの生徒には合わない/条件が整わない」

といった両極端なものになりがちですが、それは指導法を「倣うもの、丸ごと使うもの」と考えてしまっているからではないでしょうか。

優れた実践に倣うというと、それまでの方法を手放して、新しいものに切り替えると思ってしまうかもしれませんが、これまでと違う発想や手札を知り、それを自分の授業に採り入れて、より良いものに再構成するという捉え方をするべきだと考えます。

どんな指導法にも「効果が発揮されやすい条件」があります。大切なのは、指導法の構成要素を一つひとつ切り出し、それぞれが、どんな場面でどんな生徒に、どんな効果をもたらすのかを分析的に捉えること。この分析を経てこそ、授業に採り入れるべき「素材」を見つけ出せます。

あらゆる指導法におけるメリットもデメリットも、特定の文脈(授業の目的や生徒の特性、時間的な制約など)の中でのみ生じるもの。条件が変われば、得られる実り/アウトプットも変わってきます。

最初に見聞きしたときに「合わない」と直感した手法も、パーツに切り出し、適切な文脈に置くことさえできれば、有用な手札になり得ます。こうした捉え方が、授業の幅をぐっと広げてくれるはずです。

❏ 拡張した発想と手札をもとに授業を新たにデザイン

指導法の知識や工夫のアイデアをいくつか得ると、「これも使ってみよう」「あの要素も取り入れてみたい」と考えるのは自然なことです。

しかし、新しいものを「足し算」のようにこれまでの授業に加えるだけでは、新たに組み込む指導の要素がきちんと機能するための土台(前提条件)が整わずに、成果が出なかったり、授業全体の流れやバランスを損ねたりすることにもなりかねません。

授業は、教室外での学習(予習や復習、その他の課題等)も含めた「流れ」の中に、個々の学習活動が配列されるもの。それぞれが機能するのに必要な「レディネス」や、後工程に用意されるべき「仕上げ」などがあり、それらを見渡して、統合的に設計を進める必要があります。

例えば、英語の授業で「情報ギャップ」を内在する(=生徒がそれぞれに与えられる情報が異なり、協働の中でそれらを組み合わせる必要が生じる)活動を新たに組み入れるとしたら、相応の「足場」を整え、課題への取り組みの支障を取り除いておく必要があります。

活動後も、やりっぱなしにならないように、振り返りの機会を整え、学びを仕上げるためのタスクを与えることが肝要です。挑戦は成功/失敗に拘らず、振り返って学びに再構成させてこそ生徒の血肉になります。

また、言うまでもないことですが「評価の方法」も、新しく取り入れた指導の要素に合わせて「アップデート」を重ねていく必要があります。

新しい指導法(学習活動)を採り入れたからには、何らかの学力要素の伸長が狙いだったはずであり、そこに十分な解像度を備えたモノサシを当てないと、効果も測定できず、生徒のためになったかも不明。いたずらな試行錯誤に生身の生徒を巻き込んではいけません。

生徒は考査問題に合わせて学びのスタイルを作りあげていきますので、指導法だけアップデートしても、考査が旧態依然では、生徒の学びもそちらに引きずられて後戻りしてしまいます。

幅広く指導法を学び、授業観を拡大していきましょう、というのが本稿を起こした根っこの意図ですが、考えを紡ぎながら文字に起こしてみると、「効果のありそうなパーツを探す」というだけでは、授業の改善は覚束ないことに改めて気づかされます。

授業改善というと、先生方が個々に、あるいは同僚の先生方と共に進めていくイメージですが、先人を含めた「同じ教科におけるより良い授業を目指す同志」が創り上げた知見の共有という側面もあります。様々な場所で進化してきた指導知見を、最大限に学び、活かしましょう。

また、授業改善には「問いをテーマに授業を考える」という発想も必要です。授業デザインの肝は問いの選択にあります。適切な問いを用意しない限り、授業の流れの工夫だけでは、中々生きた学びになりません。

■関連記事:

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一