授業評価や学校評価のアンケートを行うと、予想していたのと大きく違う結果が出て戸惑うときがあります。日々の手応えと比べて極端に高い評価を得たり、逆に下回ったりしたこともあるのではないでしょうか。

また、教育活動に様々な修正を加えたり、刷新したりしたにもかかわらず、評価結果にプラスの変化はなく、むしろ下がったりすることもあろうかと。指導の強化が評価の低下に繋がってはガッカリです。

アンケートの結果が想定していたものと大きく違ったときは、状況を幾つかのパターンに分けて捉え直してみる必要がありそうです。予想とのズレや大きな変化の「理由」にある程度の当たりをつけることができないと、成功(改善)も再現できず、巻き返しを図ることもできません。

❏ アンケートは、内在する基準に照らした相対評価

授業評価/学校評価アンケートに限りませんが、アンケートの回答者は訊かれたことに「絶対評価」を返しているわけではありません。

回答者それぞれの中にある相対的な「基準」に照らし、評価対象の現実がそれをどれだけ満たしているかで感覚的に答えを選びます。

評価結果が想定と異なるのは、その「基準」が、調査する側(先生方/学校)が想像していたものと違うところにあるということです。

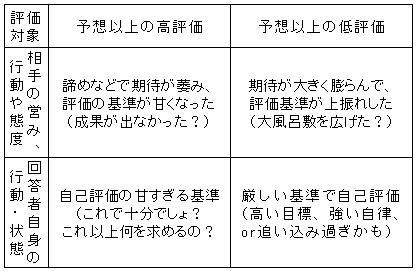

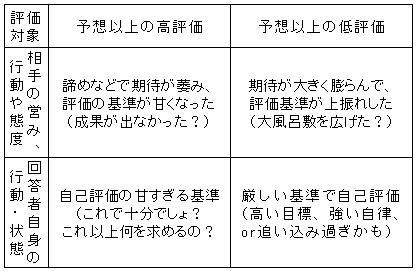

自分以外の営み(先生が行う授業や学校の教育活動など)に対する評価では「このくらいはやってくれないと」という相手への期待が基準になるでしょうし、自分のことには「このくらいなら十分かな」という自分基準(自分が肯定/許容できる水準)に照らした判定になります。

上表のように、「評価対象は何か」と「結果が想定より高いか低いか」で状況を切り分けてから、回答データの解釈をしていきましょう。

ここでいう「想定」とは、先生方の目を通して行った評価の結果と言い換えても良いと思います。学校評価では、生徒、保護者、教職員の三者の評価結果が大きく異なるのは、目指す方向と程度の不一致(=価値が共有できていない)を示唆し、好ましい状態とは言えません。

❏ 相手の営みに関する評価が想定を上回るとき(上段左)

先生方の目でみて、あるいはデータに照らして「実態としてそれほど改善が進んでいない」ところで、妙に高い評価がでることがあります。

比較的よく見る事例は、学校の学習指導(授業)に対する3年保護者の評価が、2年以下の保護者のものを大きく超えるというものです。

入学時には「わが子が獲得するのを期待する能力」の筆頭に「学力・知力」を挙げる保護者が大半である中、学習指導に対する評価が振るわない状態が続くと、別のものに選択が移る現象も多く観測されます。

求めていたものが、どうも期待通りに手に入らないとなると、「ならばこちらを」と目指すものが変わってくることはままありそうです。

勿論、進路希望の実現に最大努力を始める時期を迎えて、生徒も本気になり、ようやく先生方の努力が学びの成果という形に結実したというケースもあろうかと。アンケートの実施が最終学年の終盤なら既に進路が決まった生徒の家庭で「結果よければ…」という評価もあり得ます。

評価を上振れさせる諸要因を想定した上で、集計結果に現れた変化を解釈するようにしないと、改善課題を見落とすリスクを抱えます。進捗と改善課題を正しく捉え続けることは、継続的な教育改善の土台です。

❏ 相手の行動やその成果に対する低評価(上段右)

前段とは逆に、これまでと変わらない指導・教育を実践してきたのに、やけに厳しい評価を突き付けられることがあります。

コース改編を行ったり、特色ある教育を新たに打ち出したりするときは生徒募集でそれらに焦点を当てた広報を行うため、聴く側の期待が大きくなるのは当然。そうでなければ、募集倍率も上がったりしません。

当然ながら、生徒募集で謳った新たな価値は、きちんと実現して見せないと「期待倒れ」で厳しい目を向けられることを覚悟しなければならなくなります。cf. 生徒募集を通じて入学前の生徒と交わした約束

過年度の入学者とは異なる(大きな)期待を持って入学してくる生徒とその保護者は、学校の教育活動全般に対して、従来とは違った(多くの場合、より厳しい)基準を備えていることになります。

これまでと同じことに取り組み、その成果も変わっていないのに評価だけが下がってきたときは、「学校に向けられている期待がこれまでとは違う、これまで通りでは納得が得られない」のだと切り替えましょう。

❏ 回答者自身のことを尋ねた質問でも(下段左右)

アンケートでは回答者自身の行動や姿勢についても尋ねることがあります。回答分布の変化で「指導や教育の成果」を測るためです。例えば、

- 目的意識をもって、日々の学びに計画的に取り組んでいる。

- 事故や災害に遭遇したとき、冷静に正しい行動がとれると思う。

- 高校生にふさわしい言動を取り、集団生活のマナーを守っている。

といったことを尋ねてみたとき、先生方の目で行った評価の結果とは異なる回答分布に驚かされることもしばしばではないでしょうか。

指導者の目にはまだまだ(問題が多い)と映っても、生徒たちの自己評価は「十分にできている」が大半だったりします。

この場合には、先生方が指導を通じて目指しているものを、生徒が理解していない、あるいは納得していない(「そこまで必要?」との疑問を持っている)可能性を疑ってみるべきだと思います。

指導目標から「生徒を主語にしたセンテンス」で観点毎の評価規準を書き出してみないと、生徒が理解・納得できるものにならないかもしれませんし、「それがなぜ必要なのか」も論理的に示す必要があります。

また、生徒の側では「十分にできているでしょ?」という認識のところに、「いやいや、まだ不足でしょ」と否定的な見方を伝えても、生徒は面白くないはず。評価結果への納得とは違う感情も芽生えます。

生徒の自己認識の高さを踏まえて、頭ごなしにならないよう、気づきを促す問い掛けを多用していくなどの「手段の選択」が必要なはずです。

ある事柄について不足が大きいと感じると、「指導の強化」を選択しますが、生徒の良い所/できていることを肯定して見せずに、ダメ出しばかりしていると、生徒の自己評価が下がるだけでなく、先生と生徒の間の、相互理解に基づく好ましい関係に傷が入ることもあり得ます。

アンケート結果を見て、先生方の目を通したものと違う結果が出ていたら、生徒がどのような認識にあるのか思いを巡らすことが先決です。

自己評価と他者評価のずれは、ストレス(前者<後者)やフラストレーション(前者>後者)の原因です。拡大させないことが大切です。

■関連記事:

- 大きな成果が出た時にこそ~実践の共有と継承

- 相手に行動や態度の変容を促すとき

- 立場の違いによる評価の違いをきちんと把握

- 学校評価アンケート~質問設計を通して校是の共有

- 評価基準やアンケートの文言を正しく理解させる

教育実践研究オフィスF 代表 鍋島史一