何を目指して、授業/指導をデザインするのか?

知識の拡充 vs 情報整理手法の獲得への追記 漠然とした言い方になりますが、「先生方のお仕事が、何に対して責任を負うべきものなのか」という問いが、ときどき頭に浮かびます。上の記事を更新するときも、要所で立ち止まっては自問していました。生徒一人ひとりの「確かな学力の形成」はコミットすべきことの一つに間違いないでしょうが、「学力」の捉え方にも、幾つもの階層(=何を対象とするか、どこまで掘り下げ、拡張す…

板書の技術、教具の使い方

知識の拡充 vs 情報整理手法の獲得 #INDEX

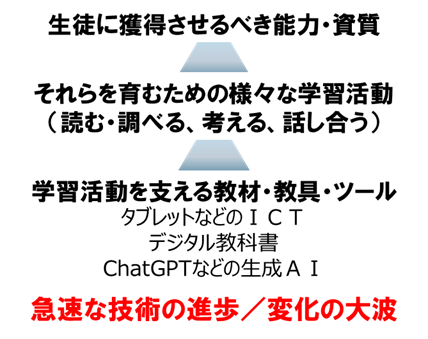

科学の進歩や社会の変化で、知識は絶え間なく更新されていきます。今日までの正解が、明日も正解とは限りません。教わったことを覚えていても、知識の拡充と更新が行えなければ、知識と発想の不足や古さが、正しい選択(=より良く生きること)を妨げるリスクが膨らみます。知識は思考の道具であり、しっかり拡充を図る必要がありますが、知識付与の効率を優先するあまり「情報を集めて整理し、知に編む工程」を生徒に体験させない…

知識の拡充 vs 情報整理手法の獲得(その4)

効率化を迫る「時間不足」に3方向からアプローチ 前稿では、問い掛けを重ねつつ黒板上で情報を構造化してみせる中で、生徒に「情報整理のプロセス」を学ばせることをご提案いたしました。これにより、知識の拡充と、情報整理手法の獲得という「両面作戦」にも、ある程度の見込みが立ちました。整理・構造化の方法を学んでおけば、知識の断片化が進んだり、丸暗記に頼るリスクも減るはずです。しかしながら、蛍光ペンやサブノート…

知識の拡充 vs 情報整理手法の獲得(その3)

知識の拡充 vs 情報整理手法の獲得(その2)

知識の拡充 vs 情報整理手法の獲得(その1)

書くことでの学び~手書きとデジタルの併用

その他のテーマ(記事まとめ)

1 働き方改革を進めるときに押さえるべきこと 2 新しい学力観について 3 次期学習指導要領[2030]に向けて 4 体験を再構成する学び、その舞台としてのコミュニティ 5 時期に応じた指導/スタートと仕上げ 6 学びを広く捉える~指導を通して何を目指すのか 7 より良い学びの実現へ~大学編 8 当ブログをご利用いただくためのTIPS 9 アーカイブ:古い記事をまとめてみました

評価、効果測定・成果検証

予習・復習、課題のあり方

1 予習・復習で何をさせるか~目的とタスクのデザイン 2 その宿題、本当に必要ですか? 3 過去問演習/出題研究の成果を授業に活かす 4 原因から考える家庭学習時間の延伸策 5 その他の記事[日々の予習・復習] 6 その他の記事[長期休業期間、タームの区切り] 7 休校中の学びをより大きくするために(コロナ禍の振り返り)

カリキュラム・年間指導計画

1 新課程とカリキュラム・マネジメント 2 シラバスの起草・更新に際して 3 教育課程と授業デザイン 4 新年度準備(ゼロ学期にやるべきこと) 5 次のステージを見据えた指導、校種・学年の接続 6 補習・講習の位置づけ(計画作りと効果測定) 7 教育課程・指導計画に関するその他の記事 8 大学におけるカリキュラム、シラバス

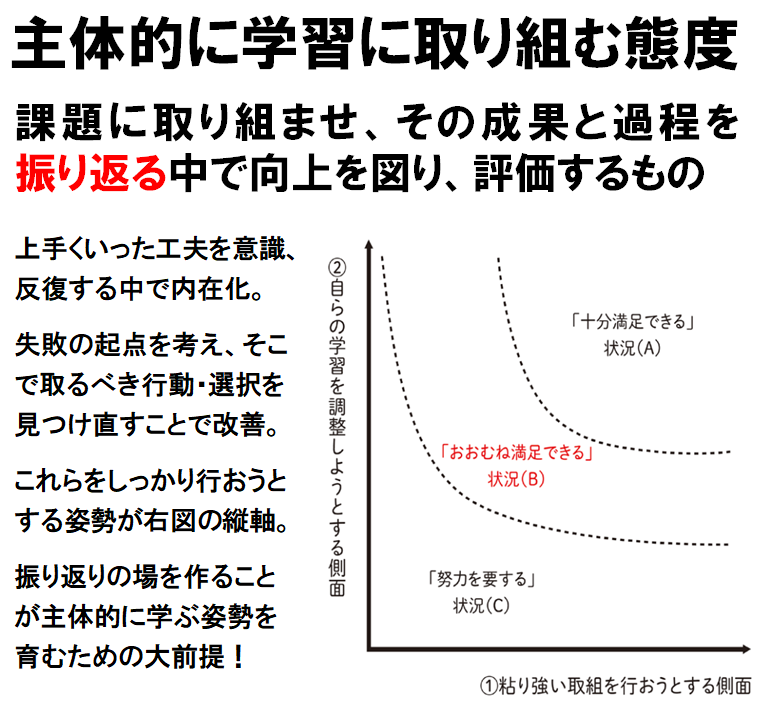

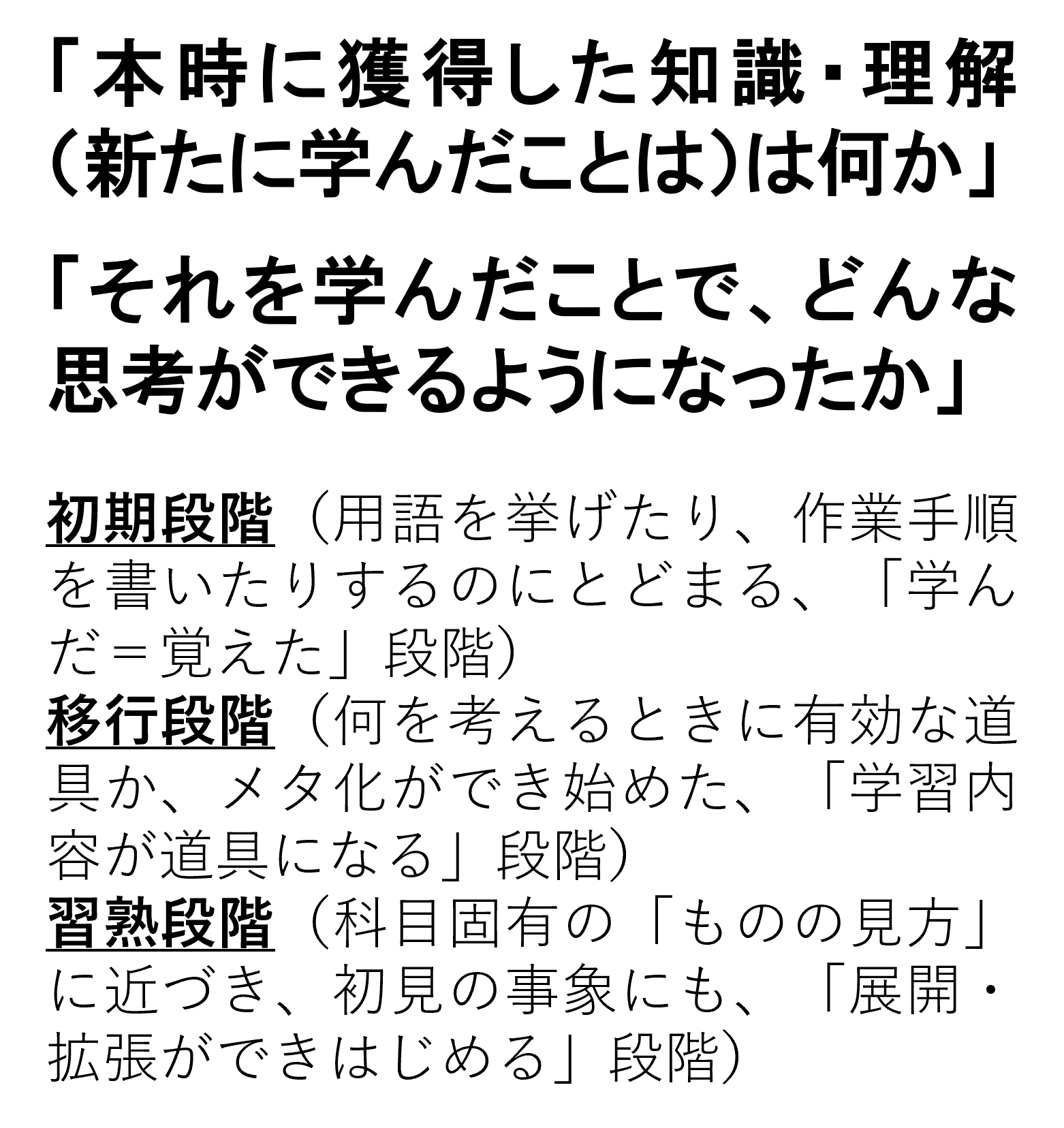

生徒の学力観を更新する、振り返りフェイズの問い

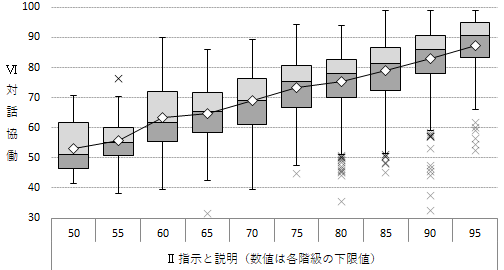

答案を正しく評価できているか

答案を正しく評価するとは、答案を通じて生徒が示した学力(知識・技能、思考力、表現力など)を、過不足なく点数に変換すること。良い答案には高い点数を与え、直すべきところに応じてきちんと減点されることが第一義。生徒が採点結果に納得できるかも、重要な要素です。これが実現することによって、生徒は「学習を通じてどれだけ進歩し、どんな課題が残っているか」を知り、学びに正しい方向を得ます。同時に先生方も採点結果を…

教科固有の知識・技能を学ぶ中で

工業化社会では、正しい手順を正確に身につけ迅速に再現できることが生産性を高めることに直結しました。個々の教科の内容を学ぶ過程で発揮した「与えられた情報を素早く理解し、記憶する力」は、それ自体が武器となり、実際、テストの点数で「覚える力」の高さを証明すれば、次のステージへのパスポートが手に入りました。しかしながら、人工知能(AI)の進化などで社会構造が急激に変化していく、これからの「見通しにくい時代…

活動させるだけでは学ばせたことにならない

答案のシェアや発表で相互啓発を正しく働かせる

生徒が調べたり、考えたりした結果を、答案、レポート、発表などの形でシェアさせると、教室には生徒間の「相互啓発」が働き始めます。直接的な対話(話し合い)の場合と同様に、「気づきの交換」で思考が深まり、視野が広がるのは当然のこととして、取り組み方(結果に至るまでの工夫/プロセス)を互いに知る(あるいは想像する)中で、課題へのアプローチやより良い学び方を、生徒は学んでいきます。そうした機能を十分に働かせ…

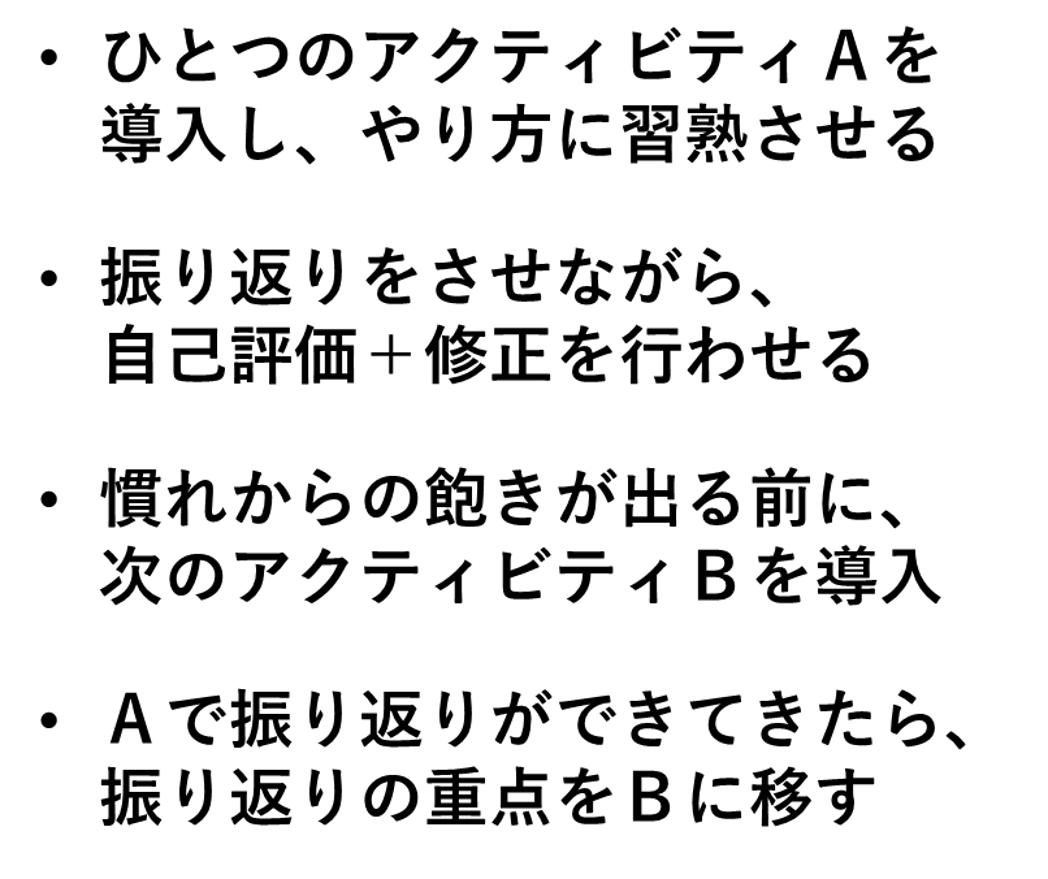

学習活動の段階的拡充で目指す深く確かな学び

明日のブログはお休みします。

都合により、明日(1月23日)のブログはお休みさせていただきます。記事の閲覧は通常通りに可能です。

大寒を過ぎて、冷え込みもひとしおです。入試シーズンを迎えてご多用の日々と存じます。お風邪など召しませんようご自愛ください。