〇〇的な(教科固有の)考え方・見方を養う第一歩

教科や科目に固有の「物事を捉える視点や思考方法」(所謂「〇〇的な考え方・ものの見方」)を学ばせることは学習指導の重要な目的です。目指すべきところは、3年/6年間の教育活動を通じて「物事を多角的に、深く、正しく捉えられる状態」に近づけること。全ての科目がそれにコミットすることではじめて、死角のない「見方」が実現します。正しい捉え方ができるようになれば、科目の学びに対する自己効力感も高まり、より広い対…

AIの時代だからこそ「問いを立てる力」

AIが知的作業の道具(相棒?)として存在感を持ち始めたのは、3年前の2022年11月、ChatGPTの登場を機にしてのこと。以降、あっという間に、学習や仕事、生活の場で、物事を調べたり、考えたりするのに使って当然、なくてはならない道具としての立場を手に入れました。クリックを重ねるまでもなく、尤もらしい答えがすぐに返ってくるのが当たり前(普通の状態)になった今、生徒や学生に限らず、AIを活用するあら…

次期学習指導要領[2030]に向けて(記事まとめ)

現行課程が完成年度を迎えると同時に、次の学習指導要領に向けた検討が始まりました。別稿の通り、基本的な方向に現行課程と変わるところはなく、社会の変化に合わせた「調整」が掛かるくらいです。これまでに積み上げてきたものをきちんと生かし、新たな要請を正しく捉え、しっかり応えていきたいところ。検討が終わり、結論が示されるのはまだ先ですが、それまでに現場で進めるべき準備もありそうです。これまでに、折々に触れて…

考え尽くした結果を伝えることはコミュニティへの貢献

問いやお題を与え、一人ひとりに調べたり考えさせたりさせ、その成果を持ち寄ってシェアさせれば、欠けていた理解や気づきを互いに補うことになり、学びがより深く広いものになります。調べる時のソースが違えば、互いに矛盾する情報が見つかることもあるでしょう。それぞれの信ぴょう性を評価したり、矛盾に対処したりする知恵を働かせる(=力を鍛えて評価する)好機が教室に生まれます。同じものを参照しても、そこから拾い上げ…

多様な生徒で構成する学びのコミュニティ

大学入試では、一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜という大枠に加えて様々な入試方式が用意されていますが、本来の目的は「多様な学生で構成する学びのコミュニティ」の創出です。学力の高い学生、日々の活動に積極的に取り組んできた学生、強い目的意識や使命感を持って入学してきた学生などがバランスよく混在していれば、様々な場面でそれぞれの強みを発揮する学生からの刺激が、他の学生にも届き、コミュニティには好ましい…

学びの個別最適化の問題点と教室での対応

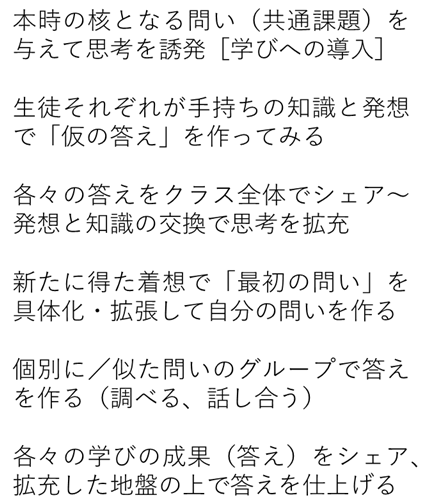

理解確認/学びの振り返り

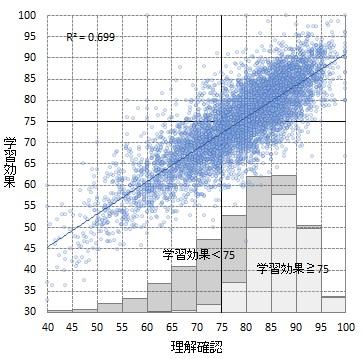

メタ認知、適応的学習力

振り返りと行動変容(まとめページ)

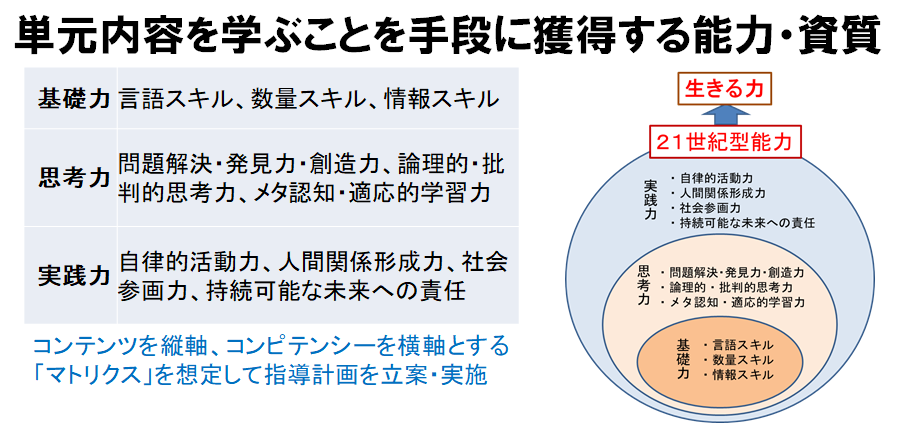

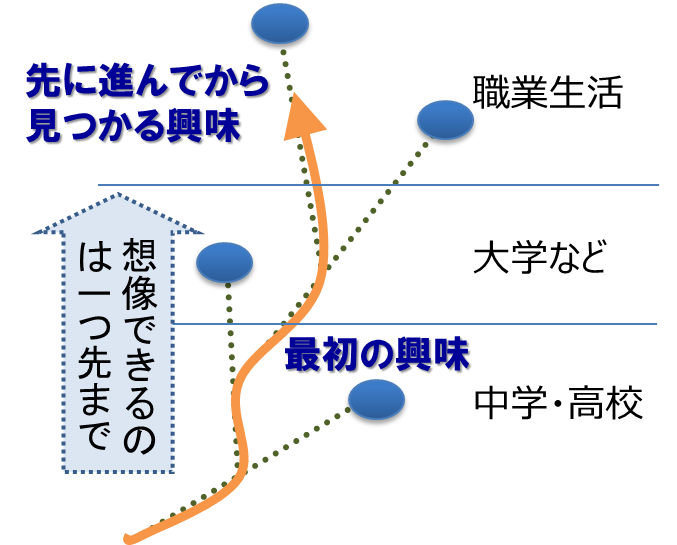

21世紀型能力(新課程の具体化に向けた議論の土台)における思考力の構成要素には、「問題解決・発見力・創造力」と「論理的・批判的思考力」に加えて、「メタ認知、適応的学習力」が挙げられています。各教科の学習に限れば、「自分の問題の解き方や学び方を振り返るメタ認知、そこから次に学ぶべきことを探す適応的学習力等」と説明される力ですが、生活や進路などにも拡張すれば、広く「先に控える課題を見据えて、取るべき行…

学ばせたことは、きちんと教科書に落とし込む

教室での学びを「きちんと教科書に落とし込む」ことには以下の効果が期待されますし、実際に教室で試してみるとその手応えも十分です。 しかしながら、授業時間の不足もあってか、その重要性にあまり目が向いていないのか、教科書への落とし込みが徹底できている授業は(これまでに拝見してきた限り)それほど多くないようにも感じます。 2018/10/22 公開の記事を再アップデートしました。 ❏ PBL型学習を推進す…

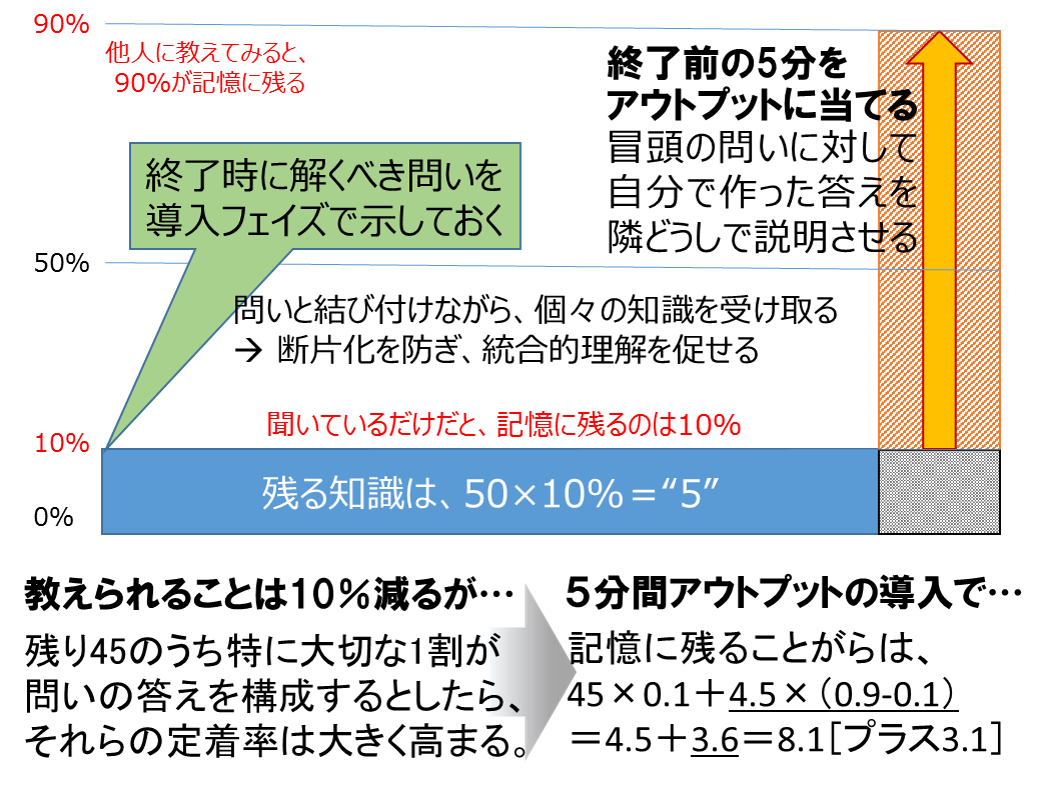

5分間アウトプットの費用対効果

探究のスキルと姿勢を学ばせる(まとめページ)

探究活動や課題研究と成果発表会(まとめと追記)

課題研究や探究活動の成果発表会は、生徒一人ひとりが取り組んできたことを互いに知り、相互に新たな刺激を得る「相互啓発」の機会としてとても大切だと思います。先輩たちの発表を見た後輩学年も大いに刺激を受け、自分たちも頑張ろうとの思いを持ってくれるはず。こうして受け継がれていく成果と刺激が、やがては学校に「文化」になります。さて、その成果発表会ですが、押さえるべきところをきちんと押さえないと、形だけのもの…

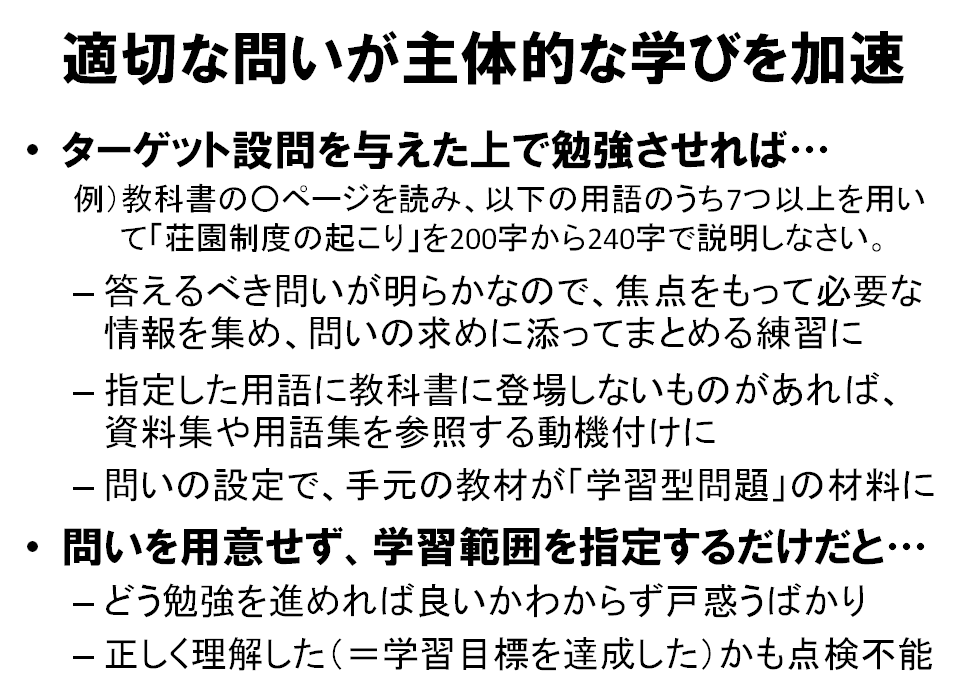

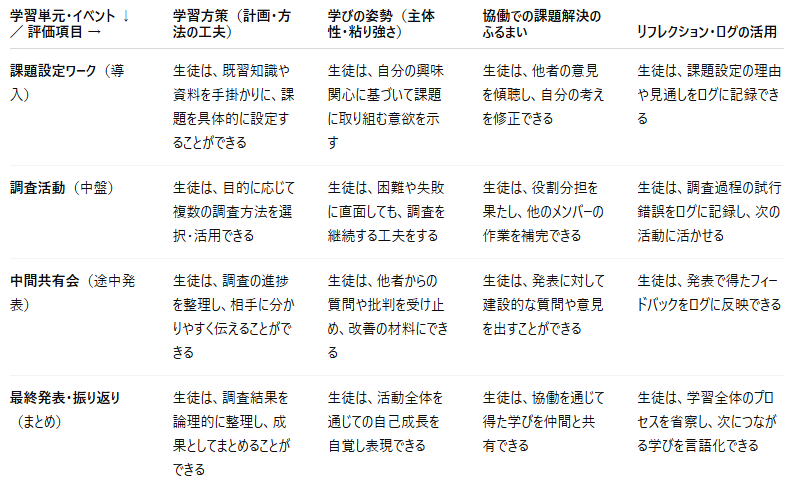

各教科で実践する「探究的な学び」

総合的な探究の時間だけでなく、各教科の授業でも「探究的な学び」を生徒に経験させようとする取り組みが広まっているのを実感します。先日、授業公開でお訪ねした学校でも、保健の授業では生徒がそれぞれのテーマと切り口で行った調べ学習の発表場面を、公民では企業と金融についてのシミュレーションを行うグループワークを見かけました。大学入学共通テストでも、「探究的な学び」の場を想定した出題をよく見かけます。現場の先…

進路意識形成を支える指導

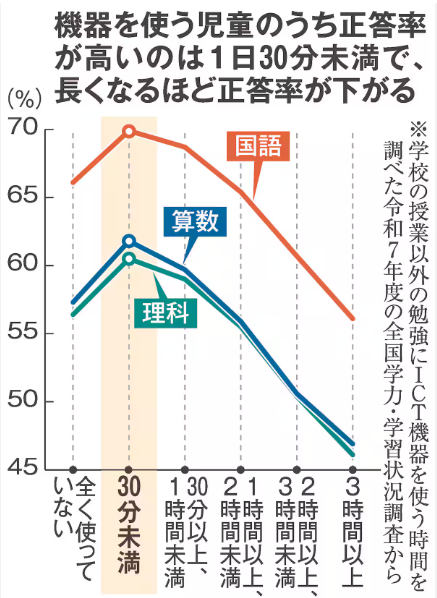

このデータをどう読むか~教育のデジタル化

新しい学力観に基づく評価方法(記事まとめ)

どんな道程を辿って目標に導くかは「地図」に相当するカリキュラムや指導計画に描き出されていたとしても、今どこにいるかを知るすべ(=評価)がなければ、この先をどう進めば良いか、判断がつきません。評価は「生徒の学習を改善し、成長させる」と同時に「指導の効果を測定する」ためのもの。適切な評価なしに、指導の改善はあり得ません。指導と評価の一体化を図ることはまさに急務。学びの多様な側面にきちんとモノサシを当て…

最初の答えと作り直した答えの差分=学びの成果

課題などに取り組ませるときには、その日の学び(調べる、話し合う、説明を聞くなど)を始めさせる前に、その時点で持ち合わせていた知識や発想で、生徒それぞれに「仮の答え」を作らせてみましょう。その後、ひと通りの学びを終えてから、改めて答えを作り直させてみると、仮の答えと作り直した答えの間に明らかな違い(差分)が生じているはず。言うまでもなく、両者の違いは「学びの成果」そのものです。最初に作った答えを消さ…