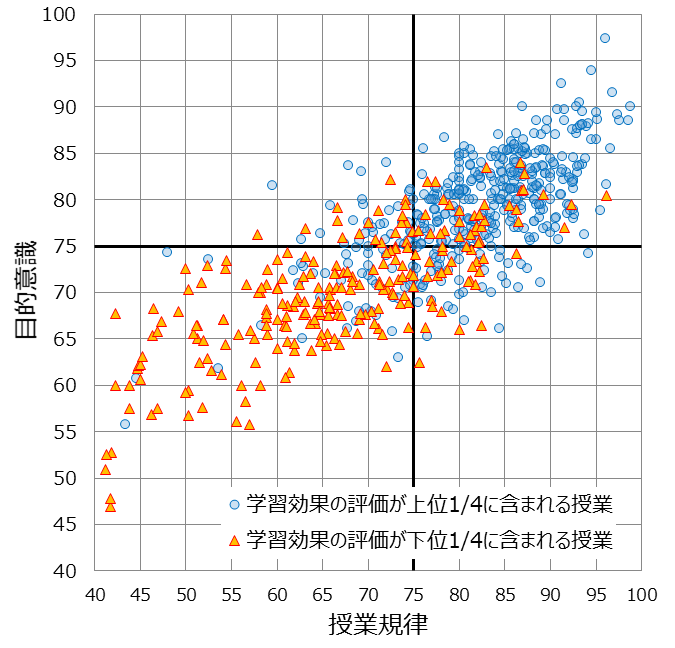

授業規律VS学ぶことへの自分の理由

教室の環境整備と生徒の人間関係との相関

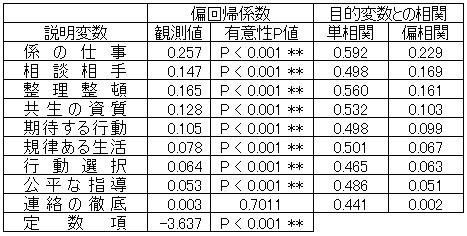

係の仕事(学級経営)

生徒に考えさせる授業規律

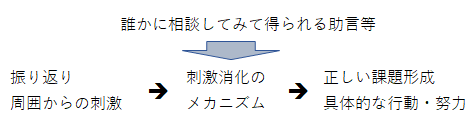

教室での学びは集団で行うものですから、そこには生徒と教師が互いに守るべき一定のルールやマナーがあります。一人一人が気の向くまま自由奔放にというわけにはいきません。新年度の授業開きなどで各教科の先生から授業中の約束事を話して聞かせることも多いかと思いますが、生徒はなぜその決まり事があるのかきちんと理解しているでしょうか。 2015/09/18 公開の記事を再アップデートしました。 ❏ そのルールの存…

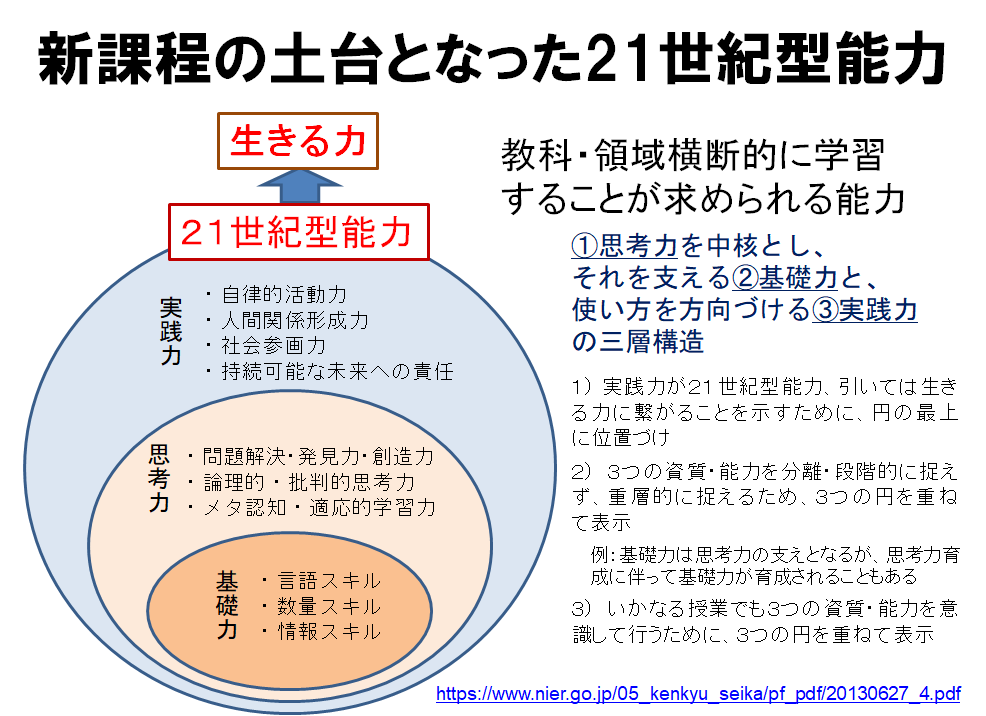

課外活動も、21世紀型能力の獲得を目指して

より良い授業の実現に向けた、管理職の役割

現場で頑張る先生方が日々取り組んでおられる「より良い授業の実現」がどれだけスムーズに進み、大きな成果を結ぶかどうかは、管理職からの支援や関与に左右される部分が小さくないと考えます。別稿「授業観察を行うときに押さえるべきところ」でお伝えしたことはもちろんですが、それ以外にも管理職の関与なしには実現が難しい「授業改善を進めるための環境づくり」があります。授業観察を通して見つけた優良実践を校内に伝えるこ…

研究授業の実りをより大きくするために#INDEX

より良い授業の実現を目指して、参加する先生方の気づきと智恵を交換する場が研究授業です。実施には小さからぬエネルギーが必要ですが、他には代えがたい、先生方にとって貴重な学びの機会です。コストに見合った成果が得られるかどうかは、ファシリテーターを含む参加メンバーの構成に加えて、実施の方法によるところも大です。このシリーズでは、以下の6フェイズで構成する実施手順を提案します。 2017/10/30 公開…

研究授業の実りをより大きくするために(その3)

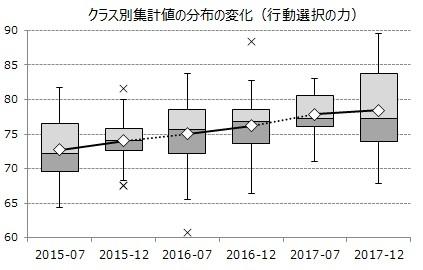

明確なテーマに沿った研究で継続的に成果を積む 授業を参観し、協議を通じて「より良い授業」を実現するための気づきを交換したり、学習効果をより大きくする方法を考えたりすることで、研究授業は所期の成果をおさめたことになりますが、毎回、これを繰り返しているだけでは発展的、継続的な取り組みにはなりません。そもそも「研究授業」というからには、何らかのテーマにそって研究を進める場として位置づけを明確にする必要が…

研究授業の実りをより大きくするために(その2)

グループの成果をシェアして改善への仮説作り 前稿「参観メモをもとに小グループで気づきの交換」で紹介したような手順を、授業公開後の研究協議の冒頭で踏んでおけば、授業者の工夫や共有すべき優れた手法、改善すべき箇所とその修正案などの多くは、各グループの中で、既にかなりのところまで抽出されているはずです。次のステップはグループごとに取りまとめた「気づき」を発表してもらい、知見の共有を参加者全員まで広げてい…

研究授業の実りをより大きくするために(その1)

参観メモをもとに小グループで気づきの交換 授業改善を目的とする取組のひとつに研究授業があります。複数の先生が同じ授業を参観した後で研究協議に臨むという枠組みは同じですが、後半の研究協議のやり方次第では、より良い授業の実践に向けて得られる知見(=研究授業の成果)の質と量に大きな違いが生じます。 2017/10/25 公開の記事をアップデートしました。 ❏ 効果の上がる研究授業、形だけで終わる研究授業…

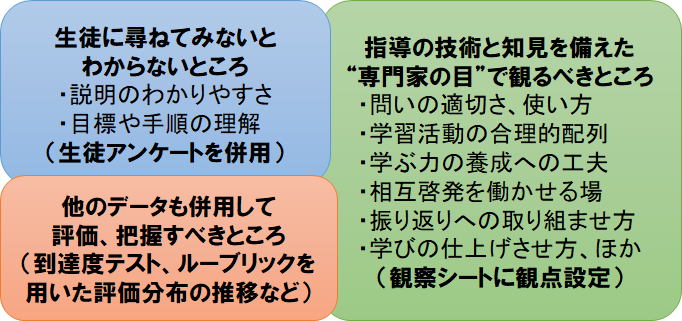

授業観察を行うときに押さえるべきところ

選ばれなかった理由を探り、次のメッセージを編む

学校広報を通じてステークホルダーとの良好な関係を築くには、発信を充実させるだけでは不十分であり、双方向のコミュニケーションに注力して相互理解を深める必要があります。発信と同等の力を「相手の声に耳を傾け、それに応える姿勢と行動を示すこと」に注ぎましょう。ここでいう双方向コミュニケーションには入学相談会などでの個別面談も含まれますが、アンケートなどを通じて「潜在志願者」や「説明会来訪者」といった集団の…

学校説明会での来訪者アンケート

学校評価アンケートをどう活用するか #INDEX

学校評価アンケートをどう活用するか(その4)

【データを使ってゴールの共有&目線合わせ】 学校に向けられた期待がどこに向いているかは、ステークホルダーの声に耳を傾けてみる以外に知るすべがありません。生徒、保護者、地域などの意見を効率よく、広く募れるのは「学校評価アンケート」です。 学校が目指すところにすべてのステークホルダーの理解と共感が得られているか、しっかりと耳を傾ける年に一度の貴重な機会です。回答率も高く保たなければ、漏れる意見が増える…

学校評価アンケートをどう活用するか(その3)

学校評価アンケートをどう活用するか(その2)

【より良く知ってもらい、理解と共感を得るために】 学校評価に限りませんが、アンケートには、質問に答えてもらうことで回答者の認識を刺激し、深く考えてもらうという機能があります。これを利用して「学校の取り組みに対するステークホルダーの認知と理解を高める」のも学校評価アンケートの重要な目的の一つです。多大なエネルギーと、時に多額の予算を投じた取り組み/教育活動であっても、知ってほしい相手にきちんと伝わっ…