考査問題の改善が授業も変える#INDEX

先生方の頭の中にある「学力観」は、授業の進め方やテスト問題の作り方に、(ご本人の自覚以上に)はっきり現れます。出どころが同じだけに、両者は自ずと似た性質を備えています。テスト問題を拝見すると、ご本人の普段の授業もある程度まで想像できたりするものです。より良い授業作りには、根っこの「学力観」のブラッシュアップが欠かせませんが、頭の中にあるものだけに、そのままでは共有できません。本人にも自覚しない部分…

考査問題の改善が授業も変える(後編)

考査問題の改善が授業も変える(前編)

より良い授業を目指した工夫や取り組みは実に様々で、拝見するたびに先生方の意欲的な取り組みには頭が下がるばかりです。しかしながら、学びの成果を測るツールである「考査問題」の改善には、指導法の工夫ほどには、先生方の意識が向いていないようにも感じています。新しい学力観を取り入れた学ばせ方への転換が図られても、定期考査が旧態依然のままでは、その効果を正しく測定(たな卸し)できず、次の指導に向けた課題形成も…

生徒に伝える期待(=先生方の指導目標)を明確に

次年度に向けた指導計画作りが進んでいるところと拝察します。生徒への最初の指導機会である「授業開き/オリエンテーション」で何を伝えるかを、具体化していくフェイズですが、それに先駆けて行うべきは、先生方の間での「指導目標の共有(目線合わせ)」でしょう。指導に込める先生方一人ひとりの思いがどれだけ強くても、それぞれが目指す方向や程度が違っていては、具体的な指導の方法や手順を考えるときに議論が噛み合わず、…

授業開き/オリエンテーション#INDEX

まだ先のことと思える「新年度」ですが、授業開きやオリエンテーションも、直前になって準備を始めるのでは「付け焼刃」になりがち。多忙なゼロ学期が過ぎる中、後手を踏まないように検討を進めるべく、教科/学年教科内での意識の共有から取り掛かりたいところです。最初のコンタクト(授業開き)で何を伝えるかが、1年間の指導の成否を大きく左右します。新入生を対象とする学習法オリエンテーションなどに限らず、進級する生徒…

授業開き/オリエンテーション(その4)

【スタートに立った生徒に伝えていること】 新年度を迎えての授業開きやオリエンテーションでは、新しく学ぶ科目の目的や学び方に加え、生活や進路に対する心構えや生徒に期待されるところなどが、先生方から熱いメッセージとして伝えられます。こうした指導場面を参観していると、それぞれの先生方の思いや考え方に触れ、聞いているこちらも生徒と一緒に様々な刺激を受けます。新入生を迎える場面での最初の指導と、その前後の進…

授業開き/オリエンテーション(その3)

【指導に臨む前の目線合わせと、効果検証への備え】 授業開きや学習オリエンテーションに臨むに当たり、「ここから始まる指導を通じて、生徒をどんな状態に到達させるのか」を改めて明確にしておく必要があるのは言うまでもありません。授業開きを起点とする一連の指導を通して目指すところが曖昧なままでは、生徒の学習行動を観察・評価する基準も持てないはずです。きちんと目線合わせを行い、先生方の間で指導にばらつきが出な…

授業開き/オリエンテーション(その2)

【授業開きを起点に継続的に行う学習法確立指導】 授業開きや学習オリエンテーションでの指導は、その場で完結するものではなく、「新しく始まる学びに適合させる一連の取り組み」の始まりに過ぎないはずです。指導で伝えたことは、生徒の学び方の改善、ひいては学力の向上という結果に結びついて、はじめて意味を持ちます。最初の指導にどれだけ明確なメッセージを用意して臨み、雄弁に伝えたとしても、受け手である生徒の行動に…

授業開き/オリエンテーション(その1)

【シミュレーションを通じた学習法ガイダンス】 新学期には、新入生に対して様々なオリエンテーションやホームルーム合宿などが計画されているかと思います。進級した生徒に対しても新たに学び始める科目の授業開きでは学習法のガイダンスが行われます。いずれも生徒に対して「こんな行動を取って欲しい、こんな意識をもって日々を過ごしてほしい」というメッセージを伝える大切な場です。しかしながら、期待を伝える前には、生徒…

宿題をやってこない生徒への対応

授業評価アンケートを行うときの最小要件

新年あけましておめでとうございます。

年度初めに生徒に伝えたことに照らした指導の振り返り

現2年、現1年に対する、進級を見据えたゼロ学期指導

別稿「ゼロ学期を迎えるに当たり~指導計画作りへの下準備」では、新年度を迎えるために行う教員組織内の業務に焦点を当てましたが、もう一つ忘れてはいけないのが、進級を控える生徒(現2年、現1年)に対する「新年度に向けた準備を整えさせる指導」です。春を迎えて最上級生となる現2年生は、来年度の履修科目選択の希望を提出したことで「受験生」になる第一歩を踏み出したことになります。ここで歩を止めさせず、二歩め、三…

ゼロ学期を迎えるに当たり~指導計画作りへの下準備

年が明ければ、いよいよ「ゼロ学期」です。期間が短いわりにこなすべき校務が多く、どうしても慌ただしくなりがち。新年度に向けた課題のピックアップを行い、優先順位をしっかり定め、工程表に落とし込みましょう。先ずは「To Do リスト」を整えるところからでしょうか。4月からの教育活動を振り返って、シラバスや進路の手引きなどに朱を入れる必要もありますし、年間行事予定の見直しや学校広報の計画作成なども、期限を…

進級を前に「学びへの自己効力感」を点検

ゼロ学期には、進級後の学びを視野に「学びへの自己効力感」を生徒がどのくらい持っているか、確認をしておく必要があろうかと思います。どのフェイズでも、「学び」はそれまでに身につけてきたものを土台に積み重ねるもの。既習内容の理解と定着が不可欠なのは言うまでもありませんが、それと同等以上に重要なのが「学びへの自己効力感」です。自己効力感は、生徒の内面にあるものなので、直接観察はできません。授業を受けて学力…

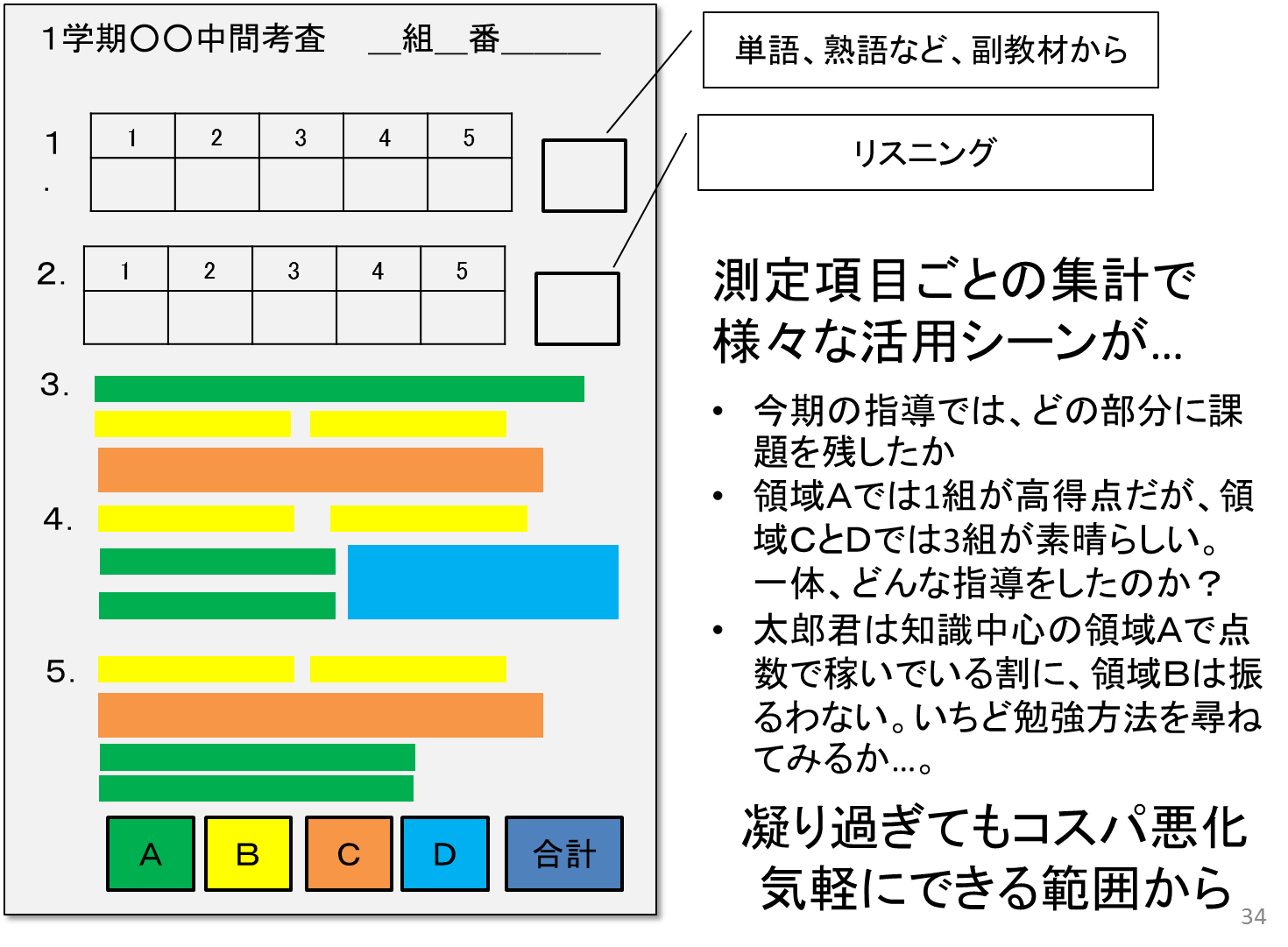

考査の結果から自分の授業を振り返る

定期考査の答案には、先生方のこれまでの指導の成果が現れますので、答案の採点は、工夫を重ね、力を入れてきた「学ばせ方」が、どれだけ実を結び、どこに不足があったかを点検するまたとない機会です。定期考査の答案返却から終業式へと続く時期はいつも以上に慌ただしい日々と存じますが、採点を通して気づいたことは(簡単にでも)メモに残し、これからの指導をどう工夫するか、少し立ち止まって考えるときの材料にしたいもの。…

年末・年始の業務について

心地よさ[調和]が生まれる原理を学ぶ

美しい、心地よい、好きといった「感覚」を、論理立てて説明したり、どうしてそれが生まれるのか、メカニズム[原理]を言語化して検討・研究したりする機会は、日常の中にはあまりないかと思います。人が感じる美しさや心地よさ、調和といったものは、芸術の世界にだけ存在するものではありません。考え方や、意見・提案、問題の解決策にも、「論理性や合理性を超えたところ」にそれらを感じることがあり、触れた人の心を掴み、広…

.png)

.png)