整理整頓、教室の環境整備

教室が学習に適した環境に保たれているかどうかで、学びの成果が大きく左右されるのは言うまでもありません。生徒の私物が通路をふさいでいたら机間指導の邪魔になりますし、グループワークへの切り替えなどフォーメーションの変更にもひと騒動。こんなところで貴重な授業時間を無駄にしたくないものです。掲示物にしても、余計なものが目に入っては、肝心な連絡やメッセージが埋もれて伝わらなくなってしまい、生徒が整えるべき「…

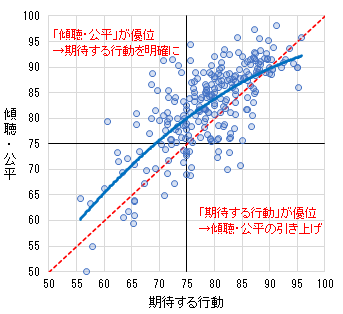

言い分に耳を傾け、公平に接する

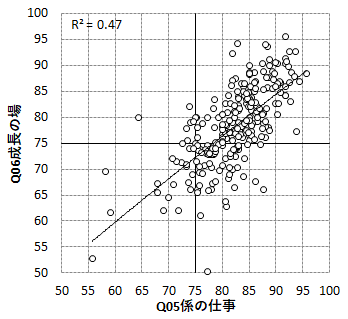

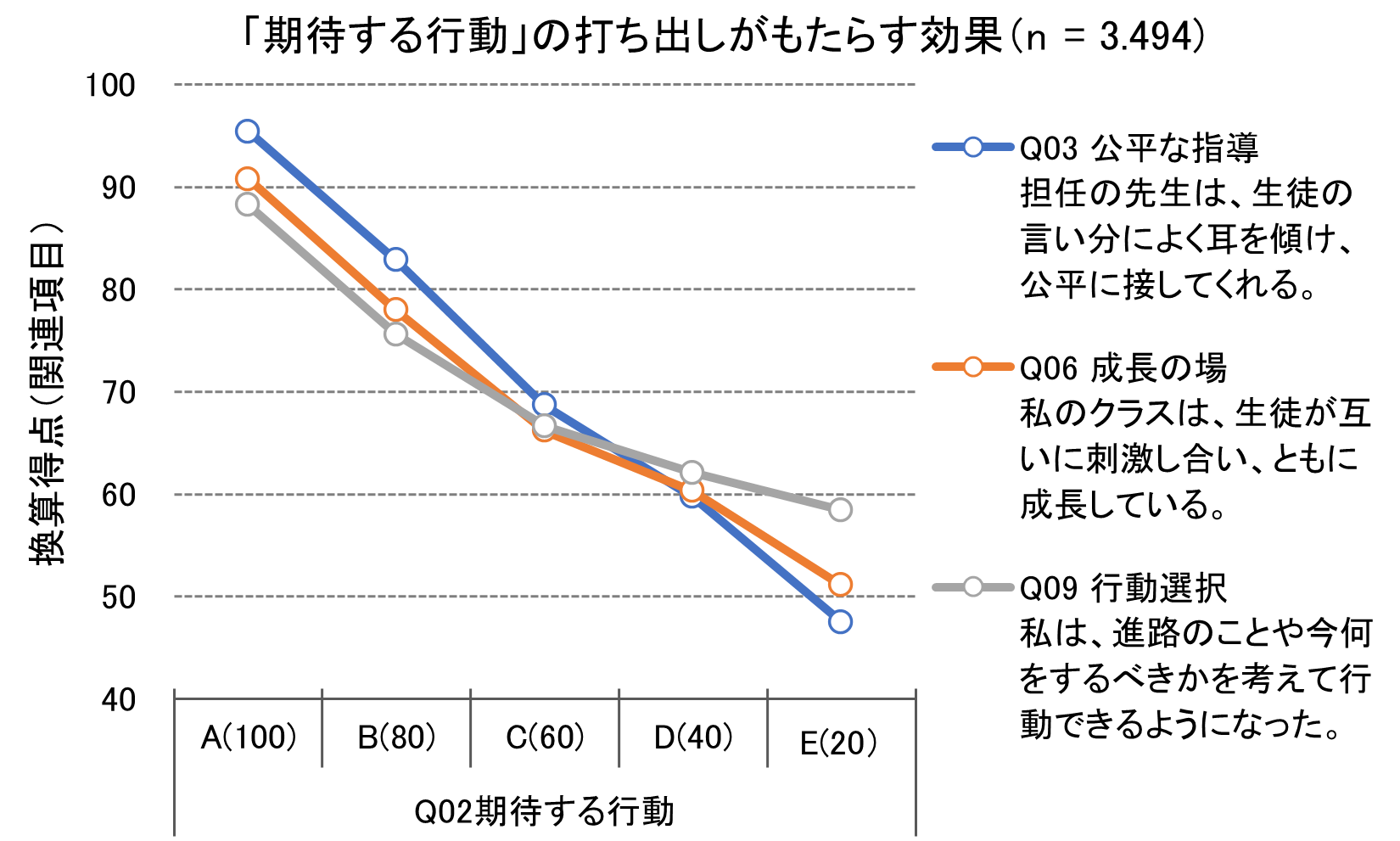

生徒に期待する行動をはっきり示す

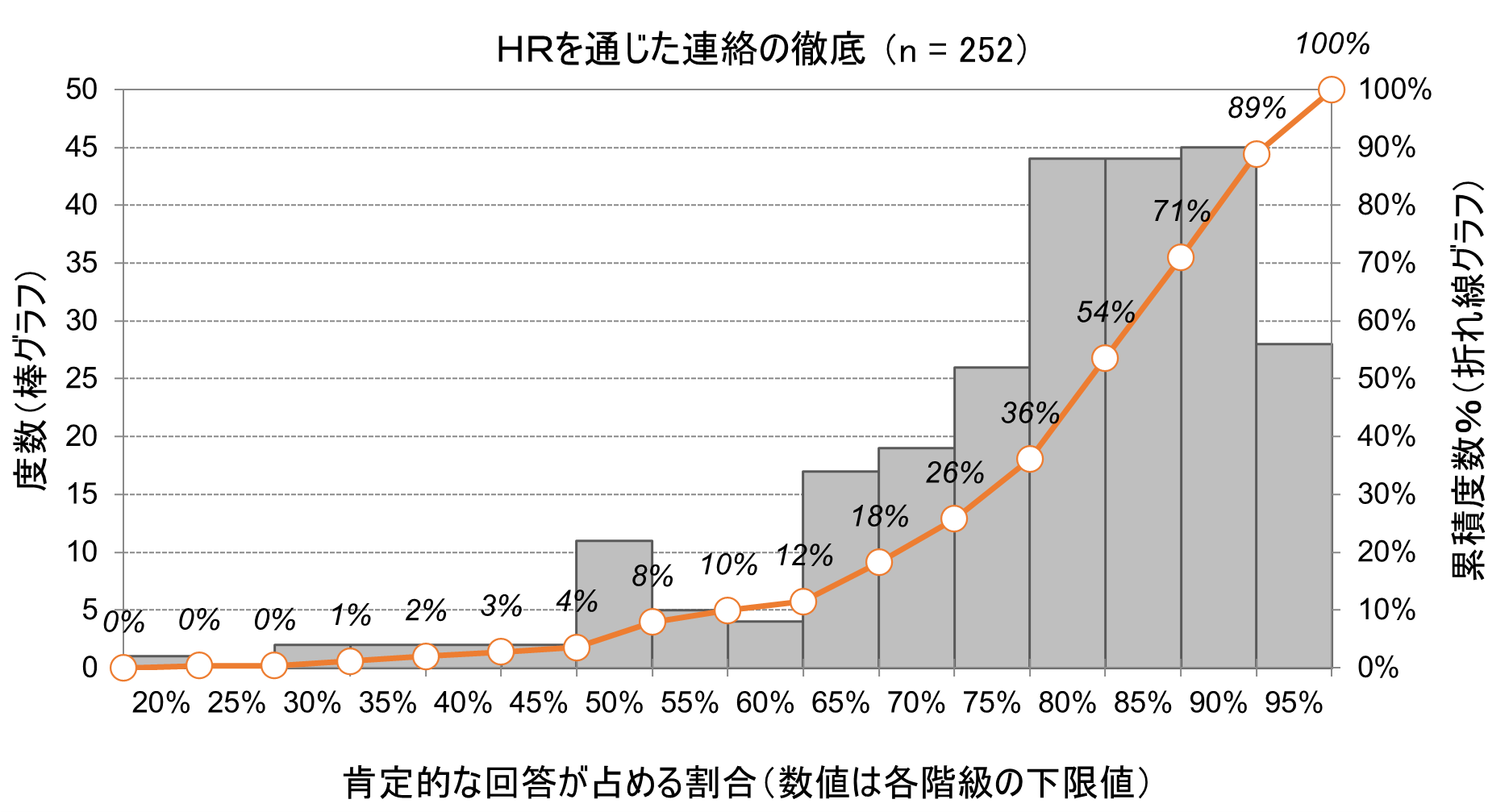

連絡事項を漏れなく伝える

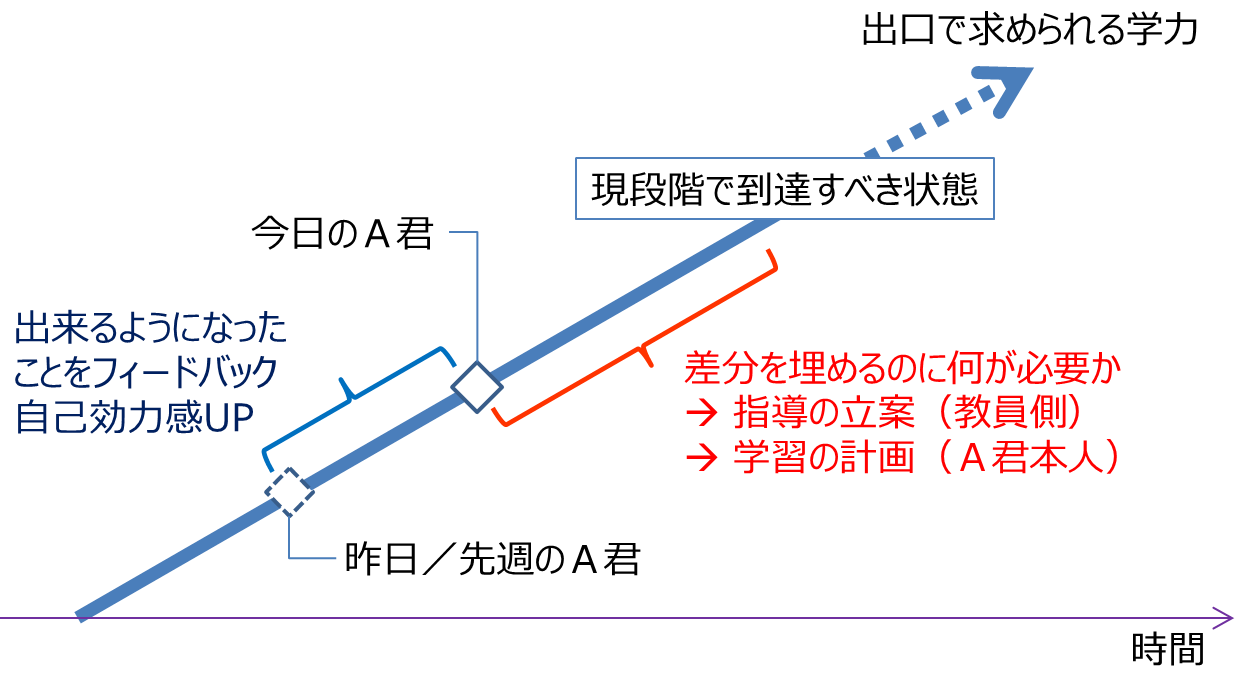

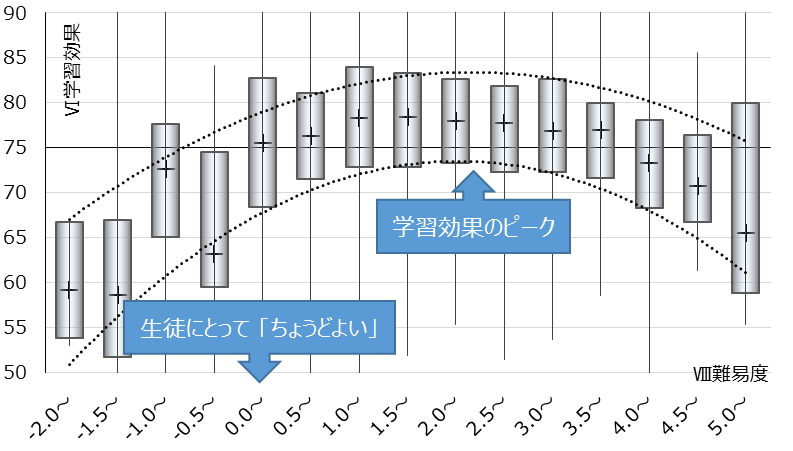

学力層に応じた「指導の力点」

実技・実習系の授業評価アンケート(質問項目)

授業を受けて実感できる自分の進歩

自分の取り組みの成果を発表できる機会

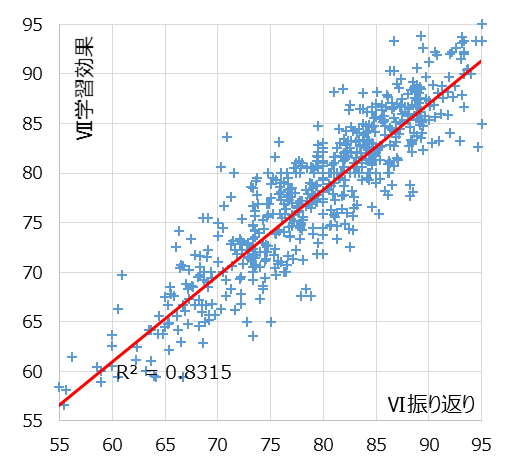

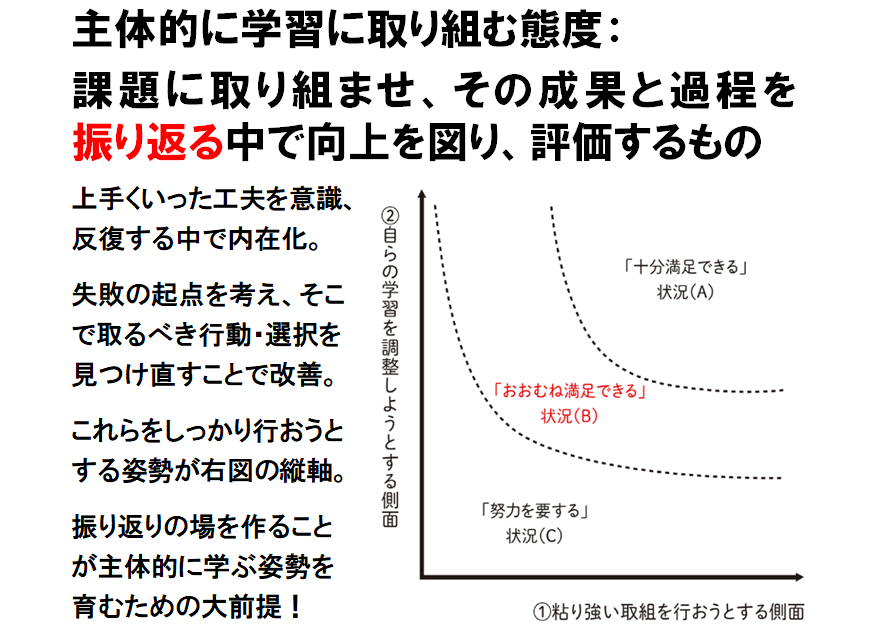

振り返りを通じた成果のたな卸しと次への目標設定

作業や練習の目的の明示、到達目標の設定

生徒の状況を把握した上での授業進行

戸惑いを抑える、約束事と個々の指示

何らかの行動を指示したときに、生徒が戸惑い、期待通りの反応をとれないことがあります。原因は様々ですが、大別すると「何を求められているのか把握しかねている場合」と「指示に応える態勢が整っていない場合」の2通りでしょう。これらに加えて、取るべき行動はわかっており、態勢も整っているにもかかわらず、周囲の様子を窺ってしまい行動を起こして良いものか躊躇ってしまうという場合も少なくありません。 2015/05…

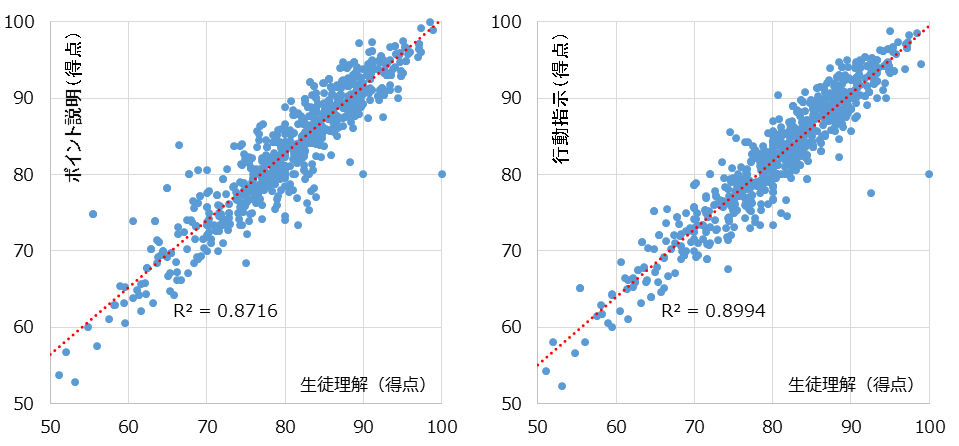

練習や作業のポイントを把握させる

練習や作業のポイントがしっかりわかっていれば、勘所を掴んだ効果的な取り組みが期待できますが、ポイントを捉えられないまま無為に時間を費やしては、当然ながら学びの成果は上がらず、次のステップに進むレディネスも調いません。いかに簡潔にポイントを捉えさせて、練習や作業に十分な時間を残すかが先生方の腕の見せどころです。言って見せて聞かせるだけがその方法ではありません。生徒が自分から気づき、それを言語化して意…

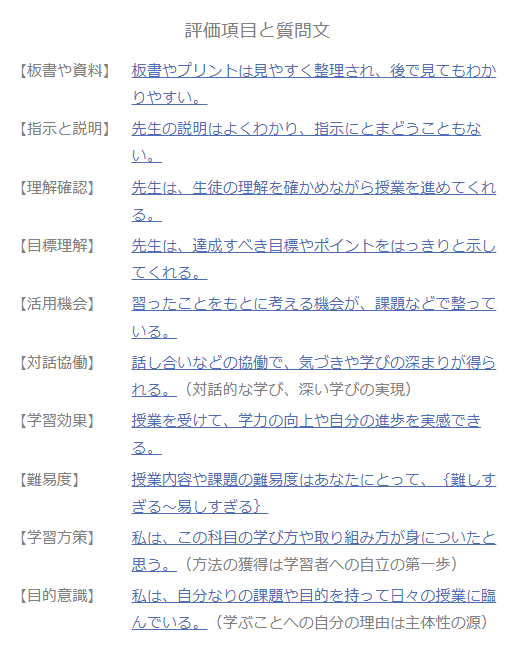

講義・座学系の授業評価項目

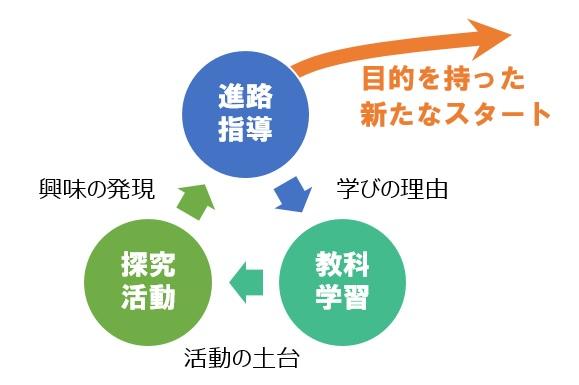

科目を学ぶことへの目的意識/学ぶ理由

科目の学び方や取り組み方の獲得

主体的に学んでいると言えるには、生徒自身が「学ぶことへの自分の理由」を持っていることに加え、自ら学び進められるだけの学習方策を獲得している必要があります。誰かに教えてもらわなければ勉強が進められない状態はどこかで脱したいもの。自ら学び続けられる生徒を育てることは、数ある指導目標の中でも最も重要なものの一つです。■関連記事: 学習方策の獲得はどこまで進んでいるか【学習方策】 私は、この科目の学び方や…

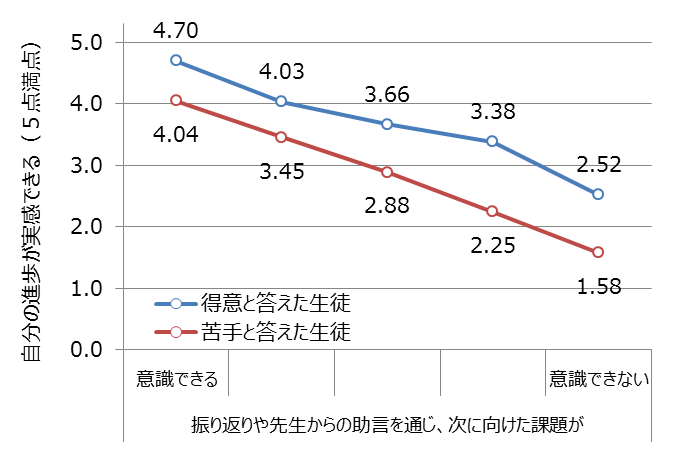

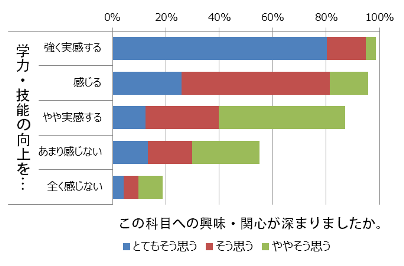

科目への意識姿勢~得意と答える生徒を増やす

同じ教材で同じ指導をしていても、得意・苦手の分布はクラスによって異なります。学習履歴の中で積まれた成功体験や獲得している学習方策によって感じ取り方が違うためです。得意寄りに分布が偏るクラスでは、より高度な課題を与えて達成感をより強固なものにする一方、苦手意識が優位なクラスでは課題のスモールステップ化や集団知の活用で成功体験を積み上げさせていきましょう。学習指導を重ねるうちに、この質問で「得意」と答…