月: 2025年5月

原因から考える家庭学習時間の延伸策 #INDEX

家庭学習は、新しい学力観の下、教室でしかできない学びの充実を図るためにも、しっかりとその習慣を形成したいものですが、指導を重ねても、容易には思った通りの成果(家庭学習時間の延伸)が出ません。授業外で個々に行う「学びの準備や仕上げ」に生徒が十分な取り組みを見せてくれないことの背景には、様々な理由があるはずです。その一つひとつに応じた、適切な対策を取ることで、成果に結びつけましょう。履行率を高めるべく…

家庭学習の習慣化を妨げるもの~原因から考える対処 #3

家庭学習の充実を妨げる「生徒が家庭学習に十分な取り組みを見せてくれない理由」を5つに大別し、その4つを前々稿、前稿の2回に分けて考えてきました。本稿は、最後に残った5番目、「家庭学習に取り組む喜びが見いだせない(達成や自分の進歩の実感なし)」を考えます。もしかしたら、家庭学習の延伸や習慣化にブレーキを掛けている最大の要因は、本稿で取り上げるものかも。家庭学習のタスクには、達成感を得たり、自分の進歩…

家庭学習の習慣化を妨げるもの~原因から考える対処 #2

家庭学習の習慣作りに向けて指導では、「なぜ家庭学習が根付かないのか」を考え、阻害要因を一つひとつ取り除いていく必要があります。前稿では、以下の5つを想定した上で、最初の2つについて考えてみました。引き続き、3番目以降の原因について考えていきたいと思います。1.やろうと思ってもできない(生徒側のレディネスが整っていない) 2.やるべきことが明確になっていない(指示が曖昧、具体性を欠く) ───以…

家庭学習の習慣化を妨げるもの~原因から考える対処 #1

家庭学習の習慣の形成と維持は、程度の差こそあれ、どの学校でも課題にあがり、様々な対策が講じられてきましたが、成果が十分に上がっているケースばかりではなさそうです。お題目のように「一日あたり2時間の家庭学習!」を繰り返す声がけだけで、その目標をクリアできたとの話は聞いたことがありません。宿題を増やすことで学習時間の延伸を図るという戦略も、往々にして、こなしきれずに手を付けない生徒が増えるだけになりが…

課題の仕上げは個人のタスクに(後編)

課題の仕上げは個人のタスクに(前編)

学んだことを活用する(=知識や理解に生きて働く場を与える)課題を用意し、その解決に取り組ませることで、知識・技能や思考力等の能力のみならず、学びの姿勢や学習方策の獲得も進んでいきます。しかしながら、それが深く確かな学びに転じるかどうかは、課題解決や対話協働などに取り組んだ後の「学びの仕上げ」にどう取り組ませるか次第。「わかった」ところで学びを止めさせないようにしましょう。仕上げに取り組む中での「振…

次回の予習ができる状態を作って授業を終える

予習というと「次の授業で新たに学ぶことに生徒が自力で理解を試み、学びの土台を整えたり、疑問点を洗い出したりすること」と捉えるのが一般的ですが、それが上手くいくケースばかりではありません。生徒が自力でできることには、小さからぬ個人差があり、十分な策を講じることなく「生徒任せ」にしては、次の授業を始めるのにスタートがバラバラになります。発走地点に到着していない生徒も続出でしょう。その日の授業に向けた「…

指導法の比較と組み合わせで授業デザインの発想拡大

年間指導計画の“中間検証”をどう行うか

1学期も半ばを迎え、学校の教育活動も軌道に乗り、成果が出始めたこの時期は、計画の進捗を点検して、今後の見通しを整理する好機です。指導を進める中で、計画時点の想定と違うところも出てくるでしょう。当初の目論見通りに進めるのが難しい部分もあろうかと思います。そうした状況に合わせた調整で、取り組みや手順には変更が必要になっても、目指したこと(教育目標)はできる限り維持に努めたいところ。中間検証を経て、計画…

定期考査の失敗を繰り返させない~リベンジ自習会

そろそろ中間考査の時期です。新学期を迎えてからここまでに生徒が学習の正しい方法と習慣を身につけることができたか、この機にしっかり確認しましょう。特に1年生は、生活環境も学習内容も大きく変化した中で、学びのスタイルを上手くアジャストできたかが試されます。年度が替わって初めての定期考査にきちんと結果を出せた生徒はひとまずこれまでのやり方で構わないと思いますが、成績下位に止まった生徒や前年度に比べて不振…

最初の定期考査を前に~中間検証と今後の計画

新学期が始まってひと月半くらいでしょうか。そろそろ本年度最初の定期考査の時期に掛かります。このタイミングで注力すべきは、年度当初に描いていた指導目標が達成に向かっているかどうかの点検です。生徒の学習行動についてなら、学習を中心とする生活のリズムを確立できているか、各科目の学び方に習熟してきているか、といったところをしっかりと観察するところからだと思います。学校(あるいは学年)の指導計画についても、…

記事まとめ(大学編~より良い学びの実現へ)

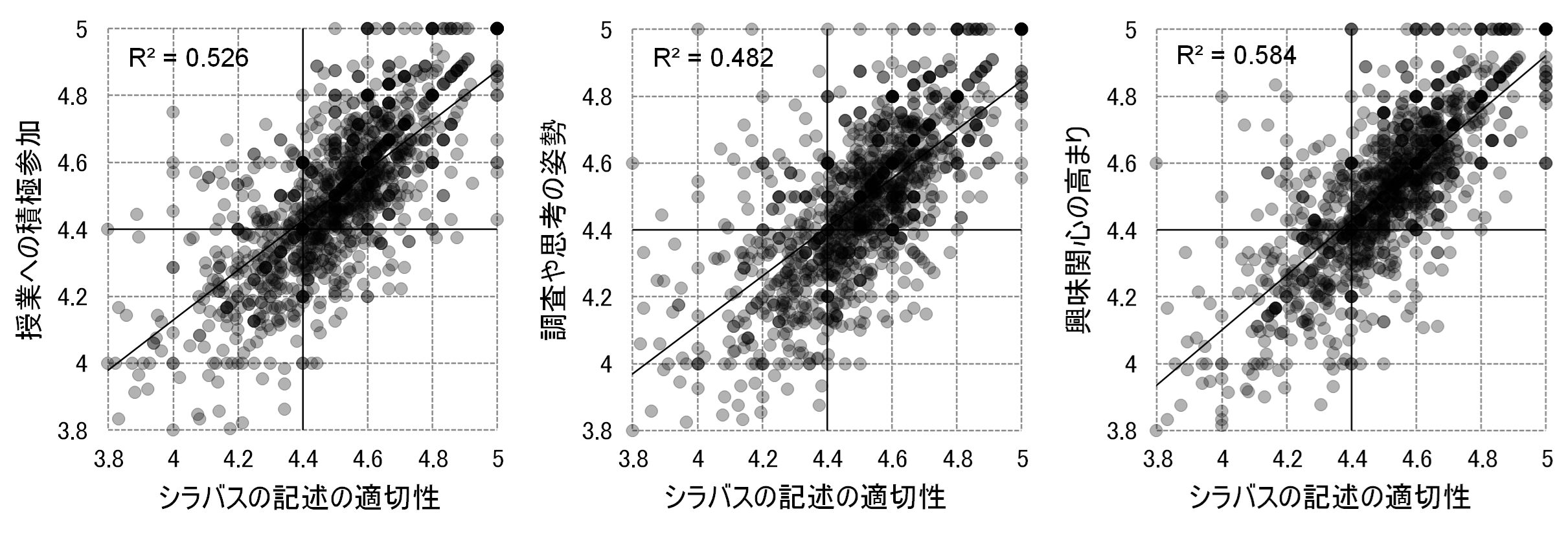

中高同様、大学の授業でも「何をどのように教えるか」に加えて「学生の学びをどのように支えるか」が問われています。授業評価アンケートの質問群も、以前の「わかりやすさ」「面白さ、役立つ度合い」から、学生による学びへの取り組みに焦点を当てる設計になってきました。例えば、「学んだことをもとに課題の解決法を考える機会」「周囲とのやり取りで得る気づき」がどのくらいあるかを尋ねる項目や「自分なりの目的をもって学び…

指導場面でのAIの利活用(記事まとめ)

AIの活用というと、「学習指導における個別最適化」に関心が集まりますが、探究活動や進路の指導でも、個に合わせた対応での「時間やリソースの制約」にはAIを積極的に活用していく必要がありそうです。各地の学校での取り組みを通して学ばせていただいたこと、そこで考えたことなどを折に触れておこしてきたブログ記事を、関連記事も含めてまとめてみました。お時間の許すときにご高覧いただければ幸甚です。 2025/03…

学生を学びに向かわせるシラバス(大学編)

AIの時代にこそ教室で育むべき「知情意」

科学技術の進歩は、「個人ができること」を大きく拡張しました。AIを上手に使えば、調査や企画、創造などの知的活動が「頭の中」だけでおこなっていたときをはるかに凌ぐ水準で、簡単にできてしまいます。映像や文章を起こすのだって容易。その成果をSNSを介して発信するなどで、AIが拡張した力を広く届かせることができてしまいます。できることが増えた分、その力の使い方には注意深くなる必要があります。物騒なたとえで…

判断力をどう考え、育て、評価するか

現行課程における学力の第2要素は、ご存じの通り「思考力・判断力・表現力等」です。理解していることやできることを使って未知の状況に対応する力を指しますが、こうした能力と資質を育もうとする以上、その意味するところをきちんと定義/言語化しておく必要があります。言語化できない状態では、指導を通じて目指すべきところ(指導目標、評価基準)も曖昧なままでしょう。能力資質の獲得を目指す場/評価の機会としての学習活…