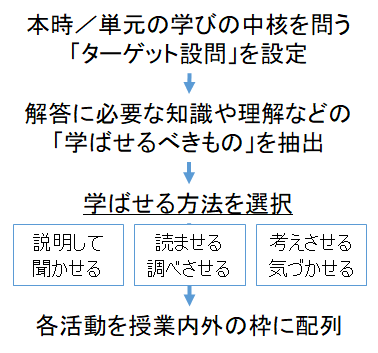

活動の配列/授業デザイン

教室でしかできない学びを充実~問いを軸に授業を設計

主体的、対話的な深い学びへ~授業評価アンケート

高校でも新課程での指導が始まります。活動の配列/授業デザイン(=学ばせ方)のみならず、評価(=効果測定)の方法も、新しい学力観に沿ったものに切り替えていく必要があるのは言うまでもありません。既に十分な準備がなされているはずですが、新年度を迎えて、これまで準備してきたことを実際の教室で試して、想定通りにうまく機能するか点検をしながら、必要な修正を重ねていくフェイズに移りました。 新しい学力観の下での…

カリキュラム全体の中での英語の位置づけと授業デザイン

大学入学共通テストの導入を控えて「英語の民間試験の導入」で大騒ぎがあったのは記憶に新しいところです。その後は目立った騒ぎもなく、中高の英語教育を取り巻く環境は少し落ち着きを取り戻したようです。しかしながら、新課程への移行で学力観が大きく変わったのは、どの教科・科目でも同じこと。英語も例外ではありません。騒動が収まったからといって、従来の指導のままで良しというわけにも行きません。総合的な探究の時間の…

知識の獲得は個人の活動を通じて

授業デザインを考えるとき、生徒が個人の活動で取り組むべきものと、集団の中での協働でしか学ばせられないものとを区別しておかないと、各単元で扱うべき学習内容を限られた指導機会に納めきれません。新課程では、学ぶべき内容は減らない中、対話を通した深い学びを実現することが求められます。授業時間という枠が同じところにより多くのものを詰め込むのは、相当の工夫なしには困難です。授業内に散らばる小さな無駄を省いて隙…

知識をどこまで拡張するかは個々のニーズに合わせて

授業を進める中で、生徒に獲得させる知識をどこまで拡張するか。そう簡単には判断がつかない問題です。難関私大をその科目で受験する生徒を考えれば、ある程度は細かいところにも触れておく必要もあるでしょうが、クラスにはそうした生徒ばかりではありません。前者のニーズを満たそうとすると他の生徒には過剰な負担を与えかねません。学ばせる範囲を拡張し過ぎては、やりきれずに放置してしまう生徒も出てきますし、他教科の学び…

しっかり音読、問いを立てて理解の深化(英語の授業例)

ある学校を訪ねて参観した英語の授業では、教科書本文の音読を様々なバリエーションで徹底的に行った上で、生徒が3人1組になって本文の内容に関する「問い」をそれぞれ作っていました。A君の問いにはB君が、B君の問いにはC君がといった具合に互いに答えを作ります。音読を重ねる中で、英文の構造なども十分に把握し、内容を捉えていく様子が見て取れましたし、後半のQ&Aを作るパートでは辞書の活用や教え合いなどで不明を…

複数テクストの比較で試す「読解力」

大学入試問題では、複数のテクストを取り上げた問題が見られるようになり、注目を集めています。今年の大学入学共通テストの国語でも小説の本文と併せて、当時の新聞に掲載された批評が資料として与えられ、両者を読み比べて答えを導く問題がありました。他教科の問題でもどのデータに当たるべきかを考えさせたりする設問が登場しています。 ❏ 新課程が求める「学ばせ方」を実現するために PISAの読解力定義には2018年…

教え込むより、調べさせて気づかせる

課題解決を伴わない知識獲得は… #INDEX

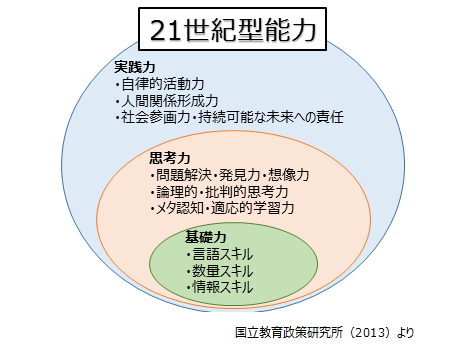

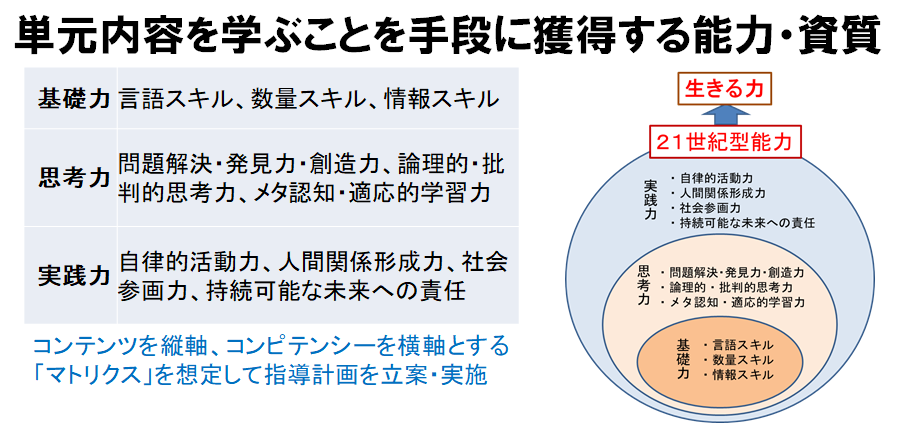

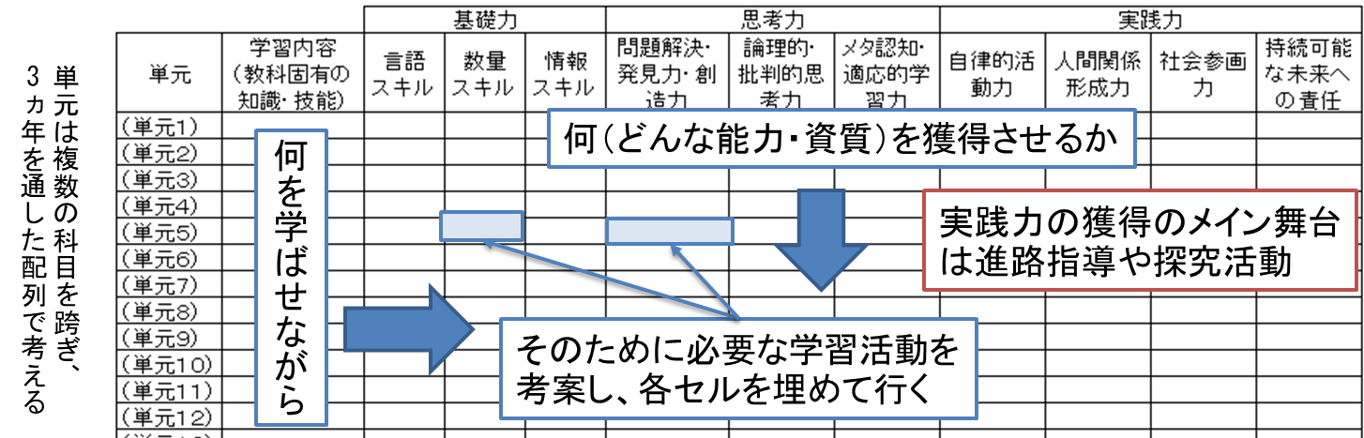

新課程におけるカリキュラムマネジメントでは、各単元の内容(コンテンツ)を学ばせることを手段に、21世紀の社会を生き抜くために必要な能力・資質(コンピテンシー)を育むという目的を達成していくとの発想を持つことが求められます。実際のカリキュラム編成や指導計画立案においては、各単元の学習内容を縦軸(行)に、育むべき能力・資質を横軸(列)に配したマトリクスを想定し、行と列の交点にある各セルに適切な学習活動…

課題解決を伴わない知識獲得は…(解決策考察編)

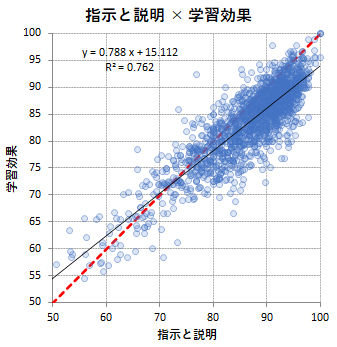

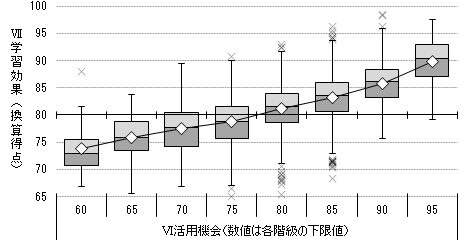

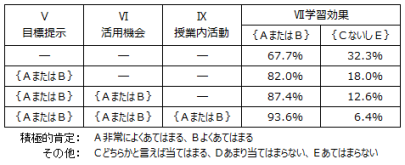

前稿で検証してみた通り、獲得した知識を用いた課題解決(=知識の活用)を体験する場を授業内外にきちんと整えておかないと、「わかりやすい説明」と「丁寧な確認」を通じて知識の獲得を確かなものにしても学力の向上をしっかり実感できる授業は実現しにくいようです。限りある授業時間を上手く配分して、知識の確実な獲得・体系化とそれらを生きて働くものとして活用する力(=思考力)を養うトレーニングとのバランスを取るため…

課題解決を伴わない知識獲得は…(データ検証編)

全教科でコミットすべき能力・資質の涵養

声に出して教科書を読むことの効能

ICTの導入が進む中で、個々の機器も技術の進歩でどんどん使い勝手が良くなっています。道具は上手に使えば、余計なところで浪費していたエネルギー(時間や手間)を目的に直結するところに集中して使えるようになるだけに、使い方を工夫し、積極的に活用したいところです。その一方、手を使って板書や資料を書き写すことや声に出して教科書を読むといった、特別な道具もいらなければ、やり方を改めて学ぶ必要もない「クラシカル…

探究活動やPBLを通して涵養すべき統計スキル

授業改善には授業デザインを先行させる

デジタル・トランスフォーメーションと教室での学び

コロナ禍で、教育ICTの活用が一気に進みました。新たに開発・導入された技術やサービスが「新しい学力観に沿った学ばせ方」の実現に役立つところでは積極的に活用したいところです。デジタル・ツールを活用することで指導法にも可能性が広がりますし、新しい道具は、思考法や行動様式も変えるため、従来の方法に拘っていては新しい時代が求める能力やスキルを育て損ねる可能性もあります。しかしながら、「新しい技術やサービス…

授業の中で思考力を鍛える

新しい学力観の下で、思考力を鍛えることの必要性への認識はますます高まってきています。なかなかすっきりした定義が難しい「思考力」ですが、「分析的な思考力」と「統合的な思考力」に大きく分けて考えるようにするとストンと落ちることが多いように思います。 分析的な思考力 与えられた問題を分析的に理解する力 統合的な思考力 複数の情報を統合して新しい考えに編む力 テクストを読んで理解したうえで、その中に問いを…