十分な準備をさせることで「適正な負荷」を実現

授業で与えるタスクの難易度(課題や活動の要求)を調整しようとするのに、タスクの出し入れだけでは十分とは言えません。意外に聞こえるかもしれませんが、学習者/生徒に十分な「準備」と「仕上げ」を求めて実行させることが、適正負荷を実現する前提条件になります。ちなみに、適正な負荷とは、生徒に授業や課題の難易度を「易しい~ちょうど良い~難しい」の5段階で尋ねたときに、真ん中の「ちょうど良い」と隣の「やや難しい…

限られた授業時間を有効に使う(追記)

限られた授業時間を有効に使う

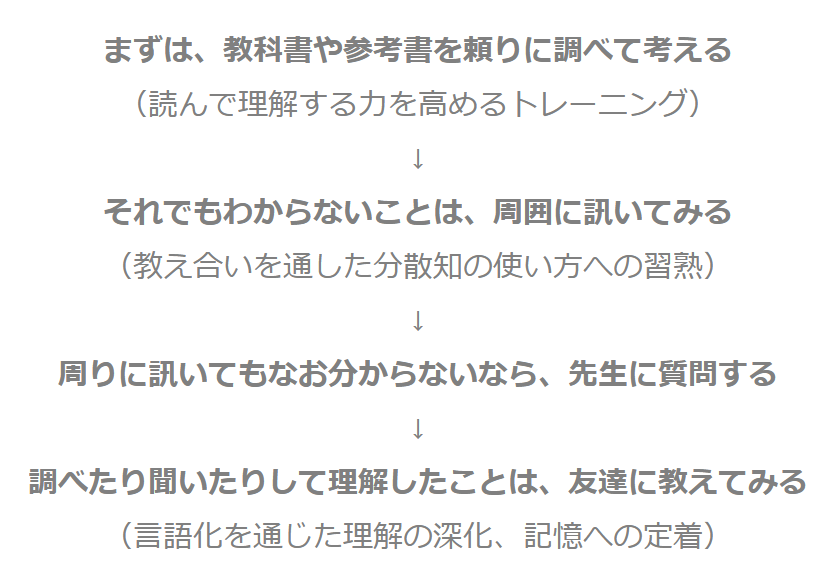

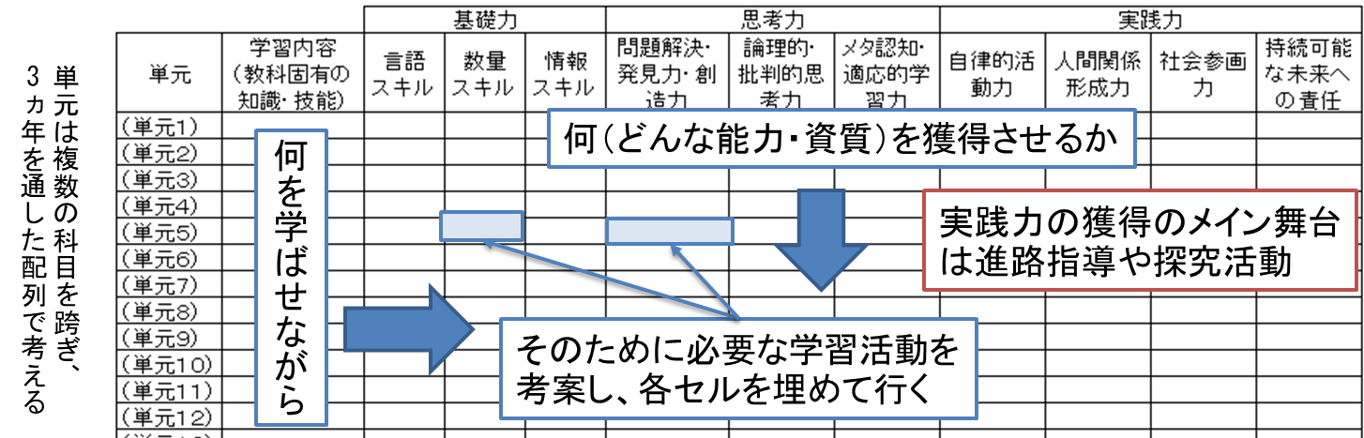

新しい学力観の下では「各単元の学習内容をしっかり理解させ、知識として定着させた上で、且つ思考力や判断力、表現力も高める」という高い要求が教室に向けられています。以前よりもやるべきことが増えたのは明白ながら、授業時間は基本的にこれまでと変わりません。この結果、当然ながら、「授業時間をいかに有効に使うか」がかつてないほど重要な課題となりますが、解決のアプローチを何かひとつに求めたところで限界があるのは…

確かな学力を獲得させるための「学習活動の適切な配列」

主体性の意味を正しく捉える

新しい学力観の下での授業デザイン(記事まとめ)

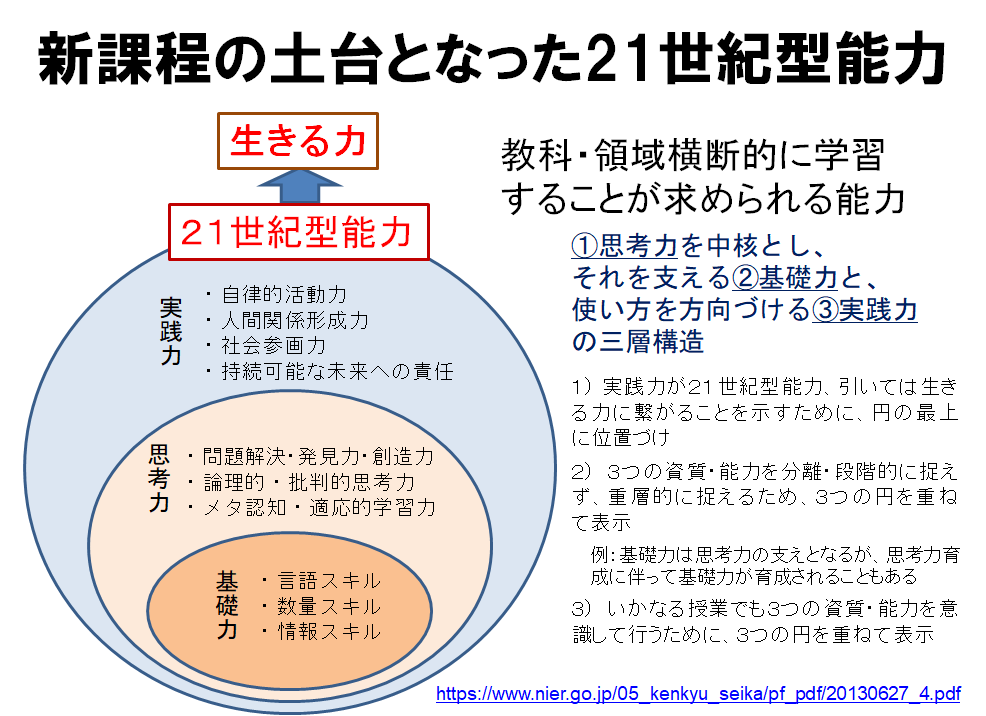

現行課程の下、学力観はパフォーマンスモデルからコンピテンシーモデルへと更新が加速しています。大学入学共通テストや各大学の個別入試でも新しい学力観を反映した「意欲的な出題」が見られます。目指すところは、大学進学者のみならず、全ての生徒が卒業後に正しい選択を重ね、より良く生きるための基盤となる「学力」の形成です。基礎力という言葉一つをとっても、それが指すのは従来の「単元内容の根幹をなす知識群」から「言…

学びの初期値を計測(後編)

学びの初期値を計測~授業デザインと効果測定のために

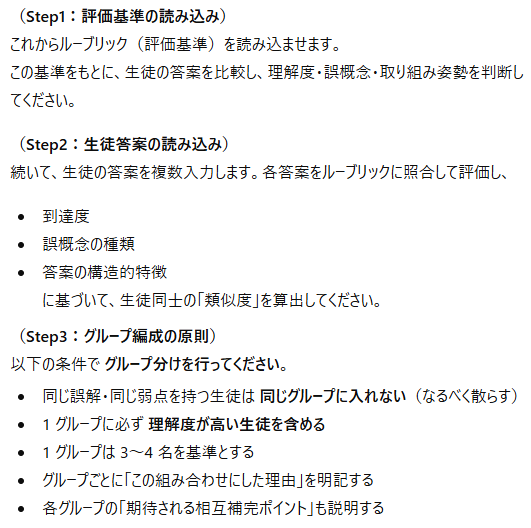

授業の効果は、先生方による学ばせ方と、生徒が備えるもの(既得知識や問題意識、学習方策など)とのマッチングで決まります。生徒がこれまでにどんなことを学び(+どう学ぶ中でどんな能力や資質を獲得しているか)、対象への理解や問題意識がどのようなものであるかを捉えないと、効果的な授業はデザインできません。これらは、実際の授業を始めるときより、さらに遡って授業をデザインする/指導計画を起こす段階でも把握を試み…

問答・対話、発言、活動

1 問い掛けの多い授業が良い授業 1.0 問い掛けの多い授業が良い授業(序)1.1 問い掛けのタイプとその機能1.2 問い掛けにきちんと反応させる仕掛け1.3 生徒自身から問いを引き出す関連記事:プロセスに焦点を当てた問い 2 生徒を指名して発言させるとき 2.1 生徒を指名して発言させるとき(全3編)2.2 わからないでいる生徒を指名しても…2.5 発言がなかなか出ない/思考が膨らまないとき2….

進路希望の具体化と実現へ

1 選択の機会ひとつひとつに備えさせる 1.1 大きな分岐に臨ませるまでに行うべき指導 ★1.2 先に控える選択の機会をいつ認識させるか1.3 進路の手引きは冊子よりもファイリング形式で ★1.4 準備が整わないうちに選択を迫っていないか 2 進路希望の実現をあきらめさせない 2.1 どこまで伸びるか見立てる2.2 第一志望をあきらめさせない指導2.3 受験期は、またとない成長の好機 ★2.4 諦…

思考力と表現力を養うには

探究活動、課題研究

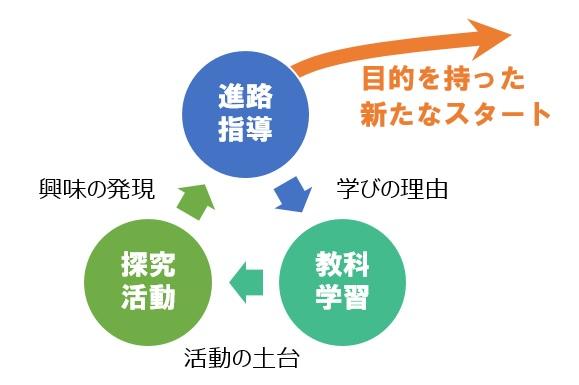

質問に答えて不明を解消してあげる前にやるべきこと

授業改善の方向性は合っているか?(チェックリスト)

現行課程において、知識・理解の着実な形成に加え、基礎力(=言語、数量、情報の各スキル)や、思考力(狭義の問題解決力に限らず、問題発見力、メタ認知・適応的学習力なども含む)などの獲得が、これまで以上に求められているのは、これまでの別稿でも書いてきた通りです。 日々の教室での「学ばせ方」にも、こうした「新しい学力観」に沿うことが求められ、その方向で授業改善も進んでいるはずです。さらに歩を進める前に一度…

教材づくりは、学習活動の配列を想定して

授業で用いる教材(プリントやワークシート、スライドなど)を作るとき、「わかりやすい」ものを目指すのは当然だと思いますが、それだけでは「学びに資する有益な教材」にはならないことがあります。わかりやすさ(≒着実な理解の形成)は、掲載する内容の精選、関連性がつかみやすい配列・構成などで高められますが、授業/学習を通して獲得を図るべきは「知識・理解」だけではありません。効果的な伝達に偏ると、ほかの部分の学…

質問や相談が上手にできない生徒

学校生活を送る中で生徒は様々な悩みや問題を抱えます。生活、学習、進路の各領域で成長を遂げようとする中、自分の中に蓄えてきた知識や経験だけでは判断がつかないことや解決できない問題に遭遇します。しかしながら、そうした悩みや問題を抱えたときに適切な相談ができていない生徒もいます。周囲に信頼して相談できる人がいても、自分が抱えている悩みや相談の正体を捉えきれなかったり言語化できなかったりしたら、何をどう相…

進路を選択する中での「自分を知る」をどう考えるか

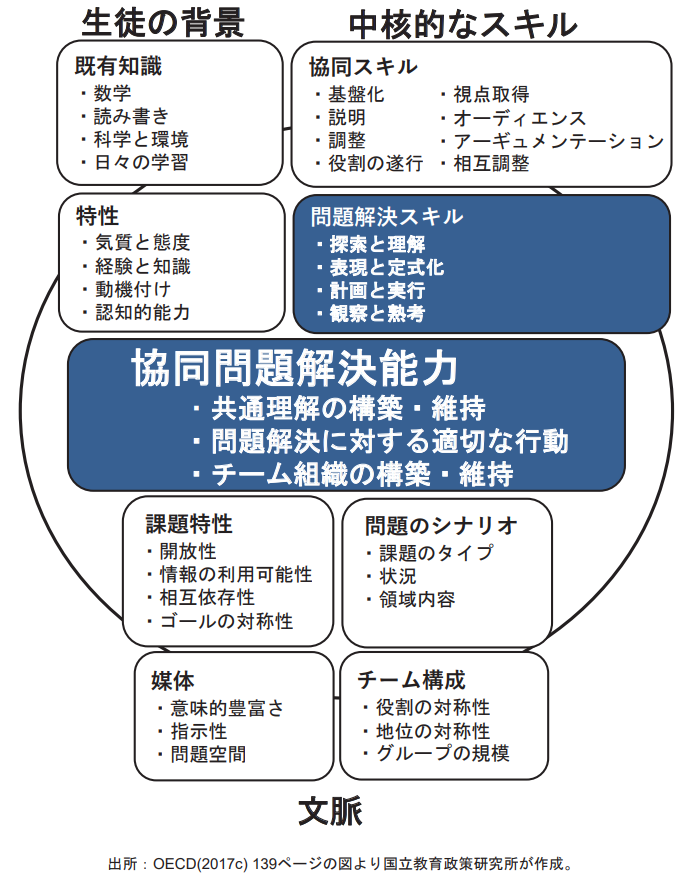

進路指導計画は大きく分けると、「進路意識を形成する過程」と「進路希望を具体化し実現する過程」の2つで構成されており、前者の中に配置されているのが「自分を知る」ことをテーマにしたセクションです。自己分析、自己理解など、呼び方は学校によって様々ですが、「職業や社会を知ること」「大学や学問を知ること」とともに、3ヵ年/6ヵ年の進路指導計画に何らかの形で配列されているはずです。 2019/11/18 公開…

志望理由を言葉にしてみる~ゼロ学期の始まりに

所謂「ゼロ学期」を間近に控える高2生は、先輩たちの受験生としての日々を目にしながら、自らの進路希望の実現という大きな挑戦を、強く意識し始めているかと思います。ゴールまでの長期戦のスタートをどう切るかは、結果とともにその過程での成長の度合いも大きく変えます。 2016/03/25 公開の記事を再アップデートしました。 旧タイトル: 志望理由を書いて選択に向き合う ❏ 明確な目標を持つことが「頑張りへ…

履修科目選択と進路希望調査(志望理由の確認)

11月も半ばを迎え、高校2年生は3年時の履修科目選択に頭を悩ませている頃かと思います。1年生も2年での文理選択が迫ります。履修科目/文理を選択させるに当たり、生徒の希望を調査するだけでは指導が完結しないのは言うまでもありません。生徒一人ひとりの状況を確認し、より好ましい選択に向かわせる必要があります。何となくの選択では、その先に一人ひとりの志向や資質に見合った未来が待っている可能性は下がるばかりだ…

EYECATCH.png)